京都旅行記2023Ⅱ~あとは帰る編~ [日本の旅(京都)]

長々書いておりました京都旅行記もあとは帰るだけです。

11月初旬から書き始めましたので、既に1か月を超えておりますが、

年越ししないでホッとしています。(笑)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

美味しいイタリアンでランチをおいただいた後は、ホテルで荷物を受け取り、

タクシーで京都駅に行ったのですが、初めて乗ったMKタクシー、

運転手さんも非常に丁寧(ドアを開けてくれるのはやり過ぎのような気もしますが)、

さすがMKタクシーと思っていたら八条口のタクシー用レーンに入るところで、

大阪(某I泉ナンバー)のアルファードが中途半端なところに停まっていて

タクシーがレーンに入れず、でも、アルファードのおじさんはスマホで電話中で

タクシーに気づかず停車したまま、さすがにタクシーの運転手さん、怒ってました。

(アルファード(一般車)がタクシーレーンの手前に停車すること自体が常識なし)

おそらくこういう経験、タクシーの運転手さんも多いんでしょうね。

「大阪ナンバーは京都に出禁にすればよかったりして!」

千葉県民ごときの私が思わず言ってしまったら(大阪府民の皆さん、ごめんなさい)

運転手さん、爆笑していました。(笑)

この後、高速バス乗り場に移動して、

伊丹空港行に乗車

伊丹空港行に乗車

ここのおじちゃんたち、いつもフレンドリーで感じよくて預け荷物の扱いも丁寧で、

好感がもてます。(他のバス乗り場よりも明るい感じがいいです)

車内は20人弱で程よく混んでいる感じ。私も2席使うことができました。

バスの車内に飛行神社の広告

バスの車内に飛行神社の広告

2年前にお参りした神社ですが、チームS(snorita姐、けーすけ兄)で訪れた

愛媛の八幡浜で二宮忠八さんについて知る機会がなければお参りすることも

なかったかと思うと、旅先で知ることが遠いところでつながっていることが

ある、旅の面白さのようなものを感じます。(^-^)

バスは高速に乗るまでは渋滞にはまりましたが、高速に乗ってからはスイスイ、

この日のBGMはThe Belle Stars

この日のBGMはThe Belle Stars

11月初旬から書き始めましたので、既に1か月を超えておりますが、

年越ししないでホッとしています。(笑)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

美味しいイタリアンでランチをおいただいた後は、ホテルで荷物を受け取り、

タクシーで京都駅に行ったのですが、初めて乗ったMKタクシー、

運転手さんも非常に丁寧(ドアを開けてくれるのはやり過ぎのような気もしますが)、

さすがMKタクシーと思っていたら八条口のタクシー用レーンに入るところで、

大阪(某I泉ナンバー)のアルファードが中途半端なところに停まっていて

タクシーがレーンに入れず、でも、アルファードのおじさんはスマホで電話中で

タクシーに気づかず停車したまま、さすがにタクシーの運転手さん、怒ってました。

(アルファード(一般車)がタクシーレーンの手前に停車すること自体が常識なし)

おそらくこういう経験、タクシーの運転手さんも多いんでしょうね。

「大阪ナンバーは京都に出禁にすればよかったりして!」

千葉県民ごときの私が思わず言ってしまったら(大阪府民の皆さん、ごめんなさい)

運転手さん、爆笑していました。(笑)

この後、高速バス乗り場に移動して、

ここのおじちゃんたち、いつもフレンドリーで感じよくて預け荷物の扱いも丁寧で、

好感がもてます。(他のバス乗り場よりも明るい感じがいいです)

車内は20人弱で程よく混んでいる感じ。私も2席使うことができました。

2年前にお参りした神社ですが、チームS(snorita姐、けーすけ兄)で訪れた

愛媛の八幡浜で二宮忠八さんについて知る機会がなければお参りすることも

なかったかと思うと、旅先で知ることが遠いところでつながっていることが

ある、旅の面白さのようなものを感じます。(^-^)

バスは高速に乗るまでは渋滞にはまりましたが、高速に乗ってからはスイスイ、

高校生の頃に大好きで聞いていたグループ、今も色褪せずに大好き。

バスの中で帰りのフライトでアップグレードできるか確認したところ、

羽田便は本数も多いので、クラスJもファーストクラスも空席があって、

旅の〆は豪華に行こうとファーストクラスにアップグレードしました。

(空港に行かずともフライト3時間前にアップグレードできるようになった)

座席が豪華でお酒も飲めて、預けた荷物も早く出てくるというメリットがあるから、

と自分に言い聞かせながらの贅沢です。

グローバルカウンターで荷物を預け

グローバルカウンターで荷物を預け

そうか、ファーストクラスなんだからファーストクラスカウンターにすれば

よかったよ、と庶民臭いことを考えながら後悔したのですが、

とりあえず、ここでもファーストクラスのタグをつけてもらったので一安心。

551蓬莱 大行列

551蓬莱 大行列

その手間でJALのイベント開催中

その手間でJALのイベント開催中

屋久島(オスプレイ墜落のニュース、心配です)と白神山地のキャンペーン。

どちらも伊丹から飛んでます、というイベントで、機長様(本物)やCAさんともお話し、

(青森には年に一回くらい羽田からのJAL便を利用しています、なんて感じで)

思わず屋久島のパッションフルーツジュースと白神山地のそばを購入しました。

伊丹から青森はJ-AIR、屋久島へは鹿児島まではJALグループのJ-AIR、

そこから日本エアコミューターに乗り継いで屋久島、だけど伊丹からはJ-AIRだから、

キャンペーンに参加しているCAさんもJ-AIRで乗務しているのかと思って

「CAさんも伊丹から青森便や鹿児島便に乗務される機会が多いんですか?」と聞いたら、

「私はJALの社員なので乗務しません」とやんわり言われてしまいました。

実際そうなのでそう答えたのは分かるのですが、JALグループ内でのヒエラルキーを

感じるようなやりとりとなってしまいました。(◎_◎;)

以前は、JAL-EXPRESSやJ-AIRはJAL本体と制服が違っていてわかりやすかったのですが

今は一緒(多分スカーフだけ違うのかな)なので見分けがつかないとはいえ、

グループ会社だと思われるのは嫌なのかな、なんて思ってしまいました。

と、CAさんの微笑の裏に何か違うものが存在するような気分になってしまいながら、

551蓬莱の行列にならんで豚まんを購入します。

期間限定に弱いです。(笑)

期間限定に弱いです。(笑)

行列に並ぶこと20分、やっと順番がきたので、肉団子はありますか?と聞くと

扱っていませんとのこと。関西の空港に行って買うのが楽しみだったのに残念、と、

豚まんとちまきを購入しましたが、値上がりしているみたいで結構いいお会計でした。

と、若干外にもニオイが漏れる(笑)豚まんを手に保安検査を通ってラウンジへ。

ダイヤモンドプレミアムラウンジ

ダイヤモンドプレミアムラウンジ

ファーストクラスなので今回はグレード高い方を利用できました。

また食べてしまった。(笑)

また食べてしまった。(笑)

いつも使っているサクララウンジ(国内線)では柿の種くらいしかないのですが、

ダイヤモンドプレミアムラウンジにはスープやパン、などの軽食もあるので、

ありがたくいただきました。(ビールもエビスがありました!)

離陸風景

離陸風景

プロペラ機(DHC-8?)も観られる伊丹空港

プロペラ機(DHC-8?)も観られる伊丹空港 お手振り風景を観たり

お手振り風景を観たり

豚まんの入った袋を観たり

豚まんの入った袋を観たり

窓側席を満喫

窓側席を満喫

1本前の羽田便が機材到着遅れで出発が遅れますというアナウンスがあったので

心配になったものの、私が乗る予定のフライトは定刻通りで一安心。

搭乗時刻が近づいてきたのでゲートに向かい

ゴージャスシートに着席

ゴージャスシートに着席

大きなB787

大きなB787

ファーストクラスは6席で満席なのですが(満席だった)その6人の乗客に対して

CAさんが3人がかりで挨拶するのを見てJALだな(笑)、と苦笑しました。

おしぼりも厚手

おしぼりも厚手

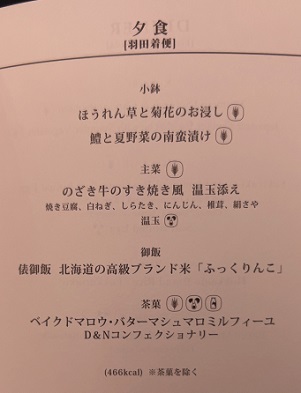

メニューは伊丹/広島便共通のようです

メニューは伊丹/広島便共通のようです

ごはん以外をお願いしました

ごはん以外をお願いしました

飛行時間が1時間くらいしかないので無理して温めた料理を出すことも

ないんじゃないかと思うのですが(食べる方も慌ただしい)、

ANAのプレミアムクラスと差別化を図ろうとしているのかなと毎度思います。

モニターも大きくて感激

モニターも大きくて感激

隣は体育会系?という感じの体格のよいお兄さん。

出発前に食事と飲みものの注文をするのですが、隣のお兄さんは

シャンパンをスカイタイム(JALオリジナルの飲みもの)で割って、と

通っぽい注文をしていました。色々な人がいるんだな、と思いながら

私はシャンパンを注文しました。

定刻よりちょっと早くドアが閉まり、

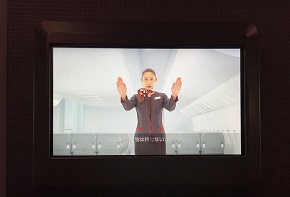

安全のビデオ(毎回ちゃんとみます)

安全のビデオ(毎回ちゃんとみます)

飛行時間は1時間2分

飛行時間は1時間2分

真ん中ブロックの席に変更したので出発時のお手振りが見えませんでしたが、

ゆったりシートに座ってリラックス、という豪華な空間にいるだけでありがたいです。

離陸して10分くらいで水平飛行になるや、CAさんたちは物凄い勢いでギャレーに行き、

ドリンクや食事の準備を始めていました。

10分も経たずに運ばれてきました

10分も経たずに運ばれてきました

オーブンで温めて出すのに凄いなあ、こういう時も前から運ぶのではなく、

ステータスの高そうなおじさんから配膳しているのがJALらしいなと思ったら、

私も(恐らく食べるのが遅いと思われたらしく)早めに配膳されました。

ゴージャス

ゴージャス

すき焼き、久しぶりにいただきました。温玉をつけて食べたら更に美味。

シャンパンをいただきましたが

シャンパンをいただきましたが

赤ワインもいただいてしまいました。(^O^)/

赤ワインもいただいてしまいました。(^O^)/

こんな短時間で温かいお食事とドリンクを提供してくださるのはありがたい、

でも、無理してまで、と思いながら短いファーストクラスタイムを楽しみました。

飛行機は千葉県の房総半島を北上して、アクアラインのあたりで左折して着陸。

羽田空港の混雑のため、ということで駐機場まで15分かかりましたが、

(最近、機長様の挨拶を聞く機会がないのが寂しかったりします)

なんとか急いで松戸行のバスにのり思っていたより早く帰宅できました。

殆どが伊丹空港で買ったお土産

殆どが伊丹空港で買ったお土産

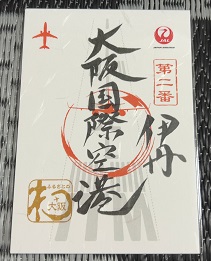

JALの御翔印 ゲットしました!

JALの御翔印 ゲットしました!

毎年恒例ぽくなってきている夏休みの京都旅行ですが、

今回は少々飛ばし過ぎて体調を崩すという失態をおかしてしまいました。

とはいえ、竹生島リベンジにかっぱちゃん、Pちゃんとのぶらり旅、

ちょびひげM兄さんとの楽しい夜の部などなど、いつもより会話も多く(笑)

充実した旅となりました。

コロナ明けで外国人観光客が多くなってきているので今後もいくかどうか、

ですが、とりあえずハイシーズンを避けて京都はたまに訪れたいと思います。

というわけで、今回も楽しめた京都旅行でありました。(^-^)

長々と続きましたが読んでいただきありがとうございました!

(これにて京都旅行記2023Ⅱ おわり)

バスの中で帰りのフライトでアップグレードできるか確認したところ、

羽田便は本数も多いので、クラスJもファーストクラスも空席があって、

旅の〆は豪華に行こうとファーストクラスにアップグレードしました。

(空港に行かずともフライト3時間前にアップグレードできるようになった)

座席が豪華でお酒も飲めて、預けた荷物も早く出てくるというメリットがあるから、

と自分に言い聞かせながらの贅沢です。

そうか、ファーストクラスなんだからファーストクラスカウンターにすれば

よかったよ、と庶民臭いことを考えながら後悔したのですが、

とりあえず、ここでもファーストクラスのタグをつけてもらったので一安心。

屋久島(オスプレイ墜落のニュース、心配です)と白神山地のキャンペーン。

どちらも伊丹から飛んでます、というイベントで、機長様(本物)やCAさんともお話し、

(青森には年に一回くらい羽田からのJAL便を利用しています、なんて感じで)

思わず屋久島のパッションフルーツジュースと白神山地のそばを購入しました。

伊丹から青森はJ-AIR、屋久島へは鹿児島まではJALグループのJ-AIR、

そこから日本エアコミューターに乗り継いで屋久島、だけど伊丹からはJ-AIRだから、

キャンペーンに参加しているCAさんもJ-AIRで乗務しているのかと思って

「CAさんも伊丹から青森便や鹿児島便に乗務される機会が多いんですか?」と聞いたら、

「私はJALの社員なので乗務しません」とやんわり言われてしまいました。

実際そうなのでそう答えたのは分かるのですが、JALグループ内でのヒエラルキーを

感じるようなやりとりとなってしまいました。(◎_◎;)

以前は、JAL-EXPRESSやJ-AIRはJAL本体と制服が違っていてわかりやすかったのですが

今は一緒(多分スカーフだけ違うのかな)なので見分けがつかないとはいえ、

グループ会社だと思われるのは嫌なのかな、なんて思ってしまいました。

と、CAさんの微笑の裏に何か違うものが存在するような気分になってしまいながら、

551蓬莱の行列にならんで豚まんを購入します。

行列に並ぶこと20分、やっと順番がきたので、肉団子はありますか?と聞くと

扱っていませんとのこと。関西の空港に行って買うのが楽しみだったのに残念、と、

豚まんとちまきを購入しましたが、値上がりしているみたいで結構いいお会計でした。

と、若干外にもニオイが漏れる(笑)豚まんを手に保安検査を通ってラウンジへ。

ファーストクラスなので今回はグレード高い方を利用できました。

いつも使っているサクララウンジ(国内線)では柿の種くらいしかないのですが、

ダイヤモンドプレミアムラウンジにはスープやパン、などの軽食もあるので、

ありがたくいただきました。(ビールもエビスがありました!)

1本前の羽田便が機材到着遅れで出発が遅れますというアナウンスがあったので

心配になったものの、私が乗る予定のフライトは定刻通りで一安心。

搭乗時刻が近づいてきたのでゲートに向かい

ファーストクラスは6席で満席なのですが(満席だった)その6人の乗客に対して

CAさんが3人がかりで挨拶するのを見てJALだな(笑)、と苦笑しました。

飛行時間が1時間くらいしかないので無理して温めた料理を出すことも

ないんじゃないかと思うのですが(食べる方も慌ただしい)、

ANAのプレミアムクラスと差別化を図ろうとしているのかなと毎度思います。

隣は体育会系?という感じの体格のよいお兄さん。

出発前に食事と飲みものの注文をするのですが、隣のお兄さんは

シャンパンをスカイタイム(JALオリジナルの飲みもの)で割って、と

通っぽい注文をしていました。色々な人がいるんだな、と思いながら

私はシャンパンを注文しました。

定刻よりちょっと早くドアが閉まり、

真ん中ブロックの席に変更したので出発時のお手振りが見えませんでしたが、

ゆったりシートに座ってリラックス、という豪華な空間にいるだけでありがたいです。

離陸して10分くらいで水平飛行になるや、CAさんたちは物凄い勢いでギャレーに行き、

ドリンクや食事の準備を始めていました。

オーブンで温めて出すのに凄いなあ、こういう時も前から運ぶのではなく、

ステータスの高そうなおじさんから配膳しているのがJALらしいなと思ったら、

私も(恐らく食べるのが遅いと思われたらしく)早めに配膳されました。

すき焼き、久しぶりにいただきました。温玉をつけて食べたら更に美味。

こんな短時間で温かいお食事とドリンクを提供してくださるのはありがたい、

でも、無理してまで、と思いながら短いファーストクラスタイムを楽しみました。

飛行機は千葉県の房総半島を北上して、アクアラインのあたりで左折して着陸。

羽田空港の混雑のため、ということで駐機場まで15分かかりましたが、

(最近、機長様の挨拶を聞く機会がないのが寂しかったりします)

なんとか急いで松戸行のバスにのり思っていたより早く帰宅できました。

毎年恒例ぽくなってきている夏休みの京都旅行ですが、

今回は少々飛ばし過ぎて体調を崩すという失態をおかしてしまいました。

とはいえ、竹生島リベンジにかっぱちゃん、Pちゃんとのぶらり旅、

ちょびひげM兄さんとの楽しい夜の部などなど、いつもより会話も多く(笑)

充実した旅となりました。

コロナ明けで外国人観光客が多くなってきているので今後もいくかどうか、

ですが、とりあえずハイシーズンを避けて京都はたまに訪れたいと思います。

というわけで、今回も楽しめた京都旅行でありました。(^-^)

長々と続きましたが読んでいただきありがとうございました!

(これにて京都旅行記2023Ⅱ おわり)

京都旅行記2023Ⅱ~京都国際マンガミュージアム編~ [日本の旅(京都)]

オープン時間を事前に調べず行ってしまったため、

京都伝統工芸館と京都国際マンガミュージアムの間をいったりきたりしましたが、

お陰で京都伝統工芸館でブータンなど海外からの留学生の作品を見ることが出来て

結果オーライ、と思いながら、再び京都国際マンガミュージアムに戻ってきました。

今回で2回目です

今回で2回目です

最初に来たのって2年くらい前かな、と思っていたら4年前でした。

(自分の記憶なんていい加減なものです)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2019-12-14-2

ネットカフェなどでも漫画は読めるのですが、自分が読んでいた数十年前の作品は

置いてあるお店がないので( ノД`)このミュージアムの存在を知ってやってきて、

京都伝統工芸館と京都国際マンガミュージアムの間をいったりきたりしましたが、

お陰で京都伝統工芸館でブータンなど海外からの留学生の作品を見ることが出来て

結果オーライ、と思いながら、再び京都国際マンガミュージアムに戻ってきました。

最初に来たのって2年くらい前かな、と思っていたら4年前でした。

(自分の記憶なんていい加減なものです)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2019-12-14-2

ネットカフェなどでも漫画は読めるのですが、自分が読んでいた数十年前の作品は

置いてあるお店がないので( ノД`)このミュージアムの存在を知ってやってきて、

一条ゆかり先生の作品を泣きながら読みました。

今回は、違う作品を読みたくて来たので置いてありそうな場所に急いで向かいます。

前回みた紙芝居の部屋や、廊下(元学校です)を通って、

これも読みたいけれど(池田理代子先生のエカテリーナ女帝もあった)我慢です

(一応wikiも)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E5%AE%B6%E3%81%AE%E7%B4%8B%E7%AB%A0

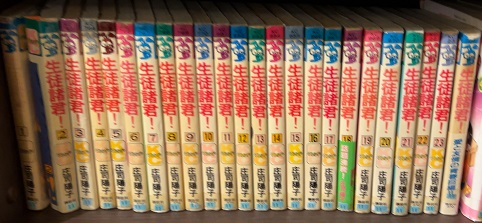

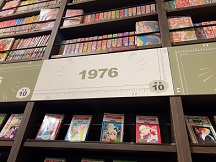

1976年から連載開始、現在、69巻まで発売されていますが、

描いていらっしゃる細川智栄子先生は御年88歳。

最近の作品は読んでいませんが、Amazonレビューを見ると、

画質が荒れているなどかなり厳しいコメントが多いような印象です。

私自身は連載から5年くらい経ったことから5年くらい読んでいたのですが、

主人公のキャロルがナイル川を流されては現代とエジプト文明の頃を

行ったりきたりの繰り返しで話が進まないような気がして、というのと、

自分自身が社会人になってから漫画を読まなくなってしまったのもあって

すっかり遠ざかっておりました。

1巻から改めて読んでみたいもののネットカフェにあるわけもなく、

レンタルすればするほどの気力もなく、今回の京都旅行で時間があれば、

と思っていて時間があったのでやってきて読もうという感じ。

とはいえ、滞在時間が1時間ちょっとしかないので、4巻が限界です。(^^;

うゎぁ、懐かしー。

うゎぁ、懐かしー。

最初の頃はセリフも多く、絵も荒れてないわぁ、と、40年くらい前の記憶が

ふつふつと蘇ってきました。

当時ものめり込んで読んでいたわけではないのですが、今回読んでみて思ったのは、

金髪ということで珍重され(キャロルの性格もある程度は評価されていますが)、

エジプトの王様や身分の高い人がキャロルをとりあうようにも思えたりして、

自分が歳をとってすっかり夢をみなくなったのもありますが(笑)

いい加減、この作品終わらせたらどうなんだろう、と思いました。

とはいえ、今回4巻読んでしまったので続きも耐久レース的に読んでみたい、

という気持になっています。(宿題です)

これも読みたかった

これも読みたかった

王家の紋章も生徒諸君も1976年の作品

王家の紋章も生徒諸君も1976年の作品

京都精華大学

京都精華大学

この大学の卒業生に漫画家さんやアニメのクリエイター、多いですもんね。

と、久しぶりに王家の紋章を読んで変にテンションが上がった後は、

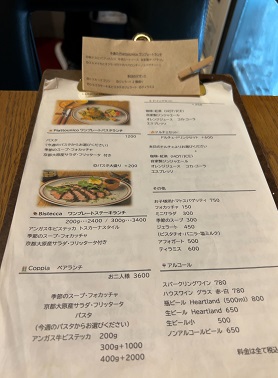

ホテル近くまで戻って往路に見つけたお店でランチをいただきます。

ロカンダセネーゼさん

ロカンダセネーゼさん

(食べログ)https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26035935/

地下に降りると口開け客でした。

かんぱい♪

かんぱい♪

この日も暑くて京都国際マンガミュージアムからここまで10分ちょっと歩いたら

汗だくになってしまい、思わずハートランドビールをいただきました。美味。

バターナッツかぼちゃのスープとフォカッチャ。優しい味です。 メインのプレート

メインのプレート

おくら、ポテト、いかのぺペロンチーノ

おくら、ポテト、いかのぺペロンチーノ

久しぶりにいかが食べたいだけで選びました。

ニンニクもマイルドな感じでこれまた上品に優しいお味。美味。

野菜のフリッタータ

野菜のフリッタータ

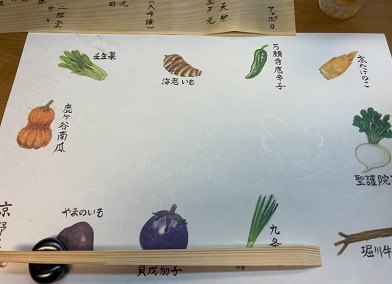

サラだに入っていた面白い野菜たち

サラだに入っていた面白い野菜たち

サラダにはとうもろこしやごぼう、ラディッシュなど色とりどりの野菜が入っていて、

見たことのない野菜もあったので聞いてみたら、赤いオクラ(上左)の他に

メキシコのウリ系の野菜(上右)、オーナーシェフが変わった野菜を使うのが好きで、

大原まで買いに行くそうです。

京都というとイタリアンのお店が多いと聞いていましたが、カジュアルなお店で

美味しくランチが食べられて大満足。

(本当は美濃吉で和食と思っていたのですがイタリアンにして正解でした!)

とお腹いっぱいになったら近くのホテルで預けた荷物を受け取り、あとは帰るだけ~。

(つづく)

描いていらっしゃる細川智栄子先生は御年88歳。

最近の作品は読んでいませんが、Amazonレビューを見ると、

画質が荒れているなどかなり厳しいコメントが多いような印象です。

私自身は連載から5年くらい経ったことから5年くらい読んでいたのですが、

主人公のキャロルがナイル川を流されては現代とエジプト文明の頃を

行ったりきたりの繰り返しで話が進まないような気がして、というのと、

自分自身が社会人になってから漫画を読まなくなってしまったのもあって

すっかり遠ざかっておりました。

1巻から改めて読んでみたいもののネットカフェにあるわけもなく、

レンタルすればするほどの気力もなく、今回の京都旅行で時間があれば、

と思っていて時間があったのでやってきて読もうという感じ。

とはいえ、滞在時間が1時間ちょっとしかないので、4巻が限界です。(^^;

最初の頃はセリフも多く、絵も荒れてないわぁ、と、40年くらい前の記憶が

ふつふつと蘇ってきました。

当時ものめり込んで読んでいたわけではないのですが、今回読んでみて思ったのは、

金髪ということで珍重され(キャロルの性格もある程度は評価されていますが)、

エジプトの王様や身分の高い人がキャロルをとりあうようにも思えたりして、

自分が歳をとってすっかり夢をみなくなったのもありますが(笑)

いい加減、この作品終わらせたらどうなんだろう、と思いました。

とはいえ、今回4巻読んでしまったので続きも耐久レース的に読んでみたい、

という気持になっています。(宿題です)

この大学の卒業生に漫画家さんやアニメのクリエイター、多いですもんね。

と、久しぶりに王家の紋章を読んで変にテンションが上がった後は、

ホテル近くまで戻って往路に見つけたお店でランチをいただきます。

(食べログ)https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26035935/

地下に降りると口開け客でした。

この日も暑くて京都国際マンガミュージアムからここまで10分ちょっと歩いたら

汗だくになってしまい、思わずハートランドビールをいただきました。美味。

バターナッツかぼちゃのスープとフォカッチャ。優しい味です。

久しぶりにいかが食べたいだけで選びました。

ニンニクもマイルドな感じでこれまた上品に優しいお味。美味。

サラダにはとうもろこしやごぼう、ラディッシュなど色とりどりの野菜が入っていて、

見たことのない野菜もあったので聞いてみたら、赤いオクラ(上左)の他に

メキシコのウリ系の野菜(上右)、オーナーシェフが変わった野菜を使うのが好きで、

大原まで買いに行くそうです。

京都というとイタリアンのお店が多いと聞いていましたが、カジュアルなお店で

美味しくランチが食べられて大満足。

(本当は美濃吉で和食と思っていたのですがイタリアンにして正解でした!)

とお腹いっぱいになったら近くのホテルで預けた荷物を受け取り、あとは帰るだけ~。

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2023Ⅱ~京都伝統工芸館編~ [日本の旅(京都)]

京都旅行最終日になんとか清水寺と八坂の塔を朝詣でした後、前田珈琲を発見し、

7時の開店を待って、

口開け客として入店しました(^-^)

口開け客として入店しました(^-^)

前日訪れた本店より新しくておしゃれなカフェっぽい感じの店内、

奥の方の席に座ったのですが、あいにく隣がおばちゃん6人組。

案の定(お酒入っていないのに)テンション高めに大声で話していて、

そこだけが残念でした。

朝カレーは注文しません(笑)

朝カレーは注文しません(笑)

このお店(高台寺店)のスペシャルと書いてあったモーニングを注文しました。

本店と違う点は、ベーコンの代わりにソーセージがのっているところ、みたいです。 注文から5分くらいで出来上がり

注文から5分くらいで出来上がり  モリモリ

モリモリ

厚切りトーストにバターたっぷり、カロリー的には背徳感がありますが、

普段こういう分厚いパンを食べる機会もないので贅沢な気分です。

(旅先なので朝ごはんで贅沢してしまいますが普段の生活では質素です)

これは生クリーム?コーヒーフレッシュ?

これは生クリーム?コーヒーフレッシュ?

いつもブラックでのんでいるので結局クリームは淹れなかったのですが、

店舗によってスジャータの個包装だったりこういうミルクポットだったり、

提供方法が異なるんですね。

この後、バスに乗ってホテルに戻り、1時間半ぐらい本気で爆睡した後、

9時半ごろにチェックアウトして、伊丹空港行のバスに乗るまでの3時間くらい、

近くをぶらぶらします。(遠くに行くと戻れない可能性があるので行かない)

歩いて10分もしないところにある京都工芸伝統館

歩いて10分もしないところにある京都工芸伝統館

博物館や美術館は9時ごろから開いているような感覚でいたのですが、

開館は10時。到着したのが9時50分ごろだったので開いておらず、

じゃあ、京都国際マンガミュージアムに行こうかな、と北上して

10時頃に着いたら

10時頃に着いたら

10時30分開館ですと!

10時30分開館ですと!

併設の前田珈琲は営業しているのに本体(ミュージアム)が開いていないとは、

自分が調べずに行ったのが原因ですが、暑い中空振り連発しながら来た道を戻り、

京都伝統工芸館に着いたのが10時10分。開館していたので入館しました。

(京都伝統工芸館ホームぺージ)http://www.dentoukougei.com/

当然ですが、口開け客(いつも空いていてのんびり見学できる)で受付に行って、

入館料300円を支払うと思ってお財布を出すと、受付にいた女性が、

「シニアは100円です」

私の顔を見て無表情に一言。

「いや、60歳手前なので普通に支払います」と答えたら、女性はそれでも無表情、

なんだか悲しい気持ちで300円支払いました。

シニア(60歳)までもうちょっと時間がありますが、見た目でシニア判定かぁ、

シミやシワ対策した方がいいのかなあ(何もやっていない)、己の老いを

こんなところで感じました。( ノД`)シクシク…

と、初っ端から微妙な気持ちになった状態で展示コーナーにすすみます。

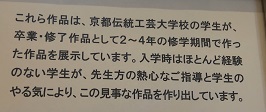

ホームぺージに記載されているものをそのまま転記しますが、

この工芸館は、京都が世界に誇る伝統工芸品、その美しさ、

素晴らしさを社会へ発信する施設。

つくり手と生活者を結ぶ出逢いの場として、各工芸を代表する作家作品ならびに

京都伝統工芸大学校生の作品を常設展示している。

またより多くの方に伝統工芸を身近に感じていただけるよう、

制作実演コーナーでは、毎日様々なジャンルの若手職人による制作実演を行っており、

普段見られないような職人の技を間近でご覧いただけます。

という施設です。

私が訪れたのは9月下旬ですが、翌月から来年春くらいまでは改修で閉館、

となるそうですので(一部の日程で開館もするそうですが)、

もしこの記事をご覧になって訪問を考えられている方は、ホームページで

ご確認くださいね。(^-^)

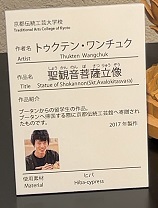

上右に飾ってあるのはブータンのワンチュク国王のお写真。

ブータンからの留学生の作品も展示されているからなのかなと思って調べたら、

京都伝統工芸館にご来館されたのは2011年、その際に、ブータンからの留学生の

受け入れについてお話があって留学するようになったようですね。

(この後、ブータンからの留学生の作品も登場します)

学生の皆さんの作品展示を見学します

学生の皆さんの作品展示を見学します

友禅染

友禅染

京都工芸大学 京都描友禅専攻4年生の栗栖優花さんによる、

「春花に鶴」という作品。

京都の工芸品は素晴らしいというのは分かるのですが、購入する財力がなく

こうやって鑑賞して目の保養にするしかないのですが(^-^;、

素晴らしい伝統技術が継承されていくのを願っています。

ブータンからの留学生の作品

ブータンからの留学生の作品

ワンチュク国王ご来館をきっかけに留学された方々も多いと思いますが、

緻密に制作された観音菩薩立像も銀の置物も素晴らしい作品でした。

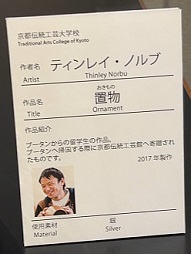

一宮祐衣さんによる「観菊の宴」という作品。

このコントラバスで演奏している様子を想像しましたが、秋だったら

尚更楽しめそうですね。

ねこ&ねずみ

ねこ&ねずみ

上野光一さんによる「窮鼠助けを求む」という作品。

たすけてー!

たすけてー!

説明によれば、野生の鼠は様々なものを齧り、劣化させ、破壊し、

更に不衛生で体に沢山の菌をもって感染症を拡大させる存在、

猫は犬と並んで世界中で飼われる代表的なペット、

この状況で自分はどちらに手を貸すのだろうかと思いながら制作したそうです。

(人間の生活という立場からだと猫に手を貸すだろうな、と私は思いました)

海外留学生の作品も意外と多かった印象です

海外留学生の作品も意外と多かった印象です

今上陛下(当時は皇太子殿下)ご行啓

今上陛下(当時は皇太子殿下)ご行啓

平成19年(2007年)のお写真。

国民に寄り添うお姿をここでも知ることができて有難い気持ちになりました。

と、貸切状態で見学すること30分。

開館しているはずの京都国際マンガミュージアムに移動します!

(つづく)

7時の開店を待って、

前日訪れた本店より新しくておしゃれなカフェっぽい感じの店内、

奥の方の席に座ったのですが、あいにく隣がおばちゃん6人組。

案の定(お酒入っていないのに)テンション高めに大声で話していて、

そこだけが残念でした。

このお店(高台寺店)のスペシャルと書いてあったモーニングを注文しました。

本店と違う点は、ベーコンの代わりにソーセージがのっているところ、みたいです。

厚切りトーストにバターたっぷり、カロリー的には背徳感がありますが、

普段こういう分厚いパンを食べる機会もないので贅沢な気分です。

(旅先なので朝ごはんで贅沢してしまいますが普段の生活では質素です)

いつもブラックでのんでいるので結局クリームは淹れなかったのですが、

店舗によってスジャータの個包装だったりこういうミルクポットだったり、

提供方法が異なるんですね。

この後、バスに乗ってホテルに戻り、1時間半ぐらい本気で爆睡した後、

9時半ごろにチェックアウトして、伊丹空港行のバスに乗るまでの3時間くらい、

近くをぶらぶらします。(遠くに行くと戻れない可能性があるので行かない)

博物館や美術館は9時ごろから開いているような感覚でいたのですが、

開館は10時。到着したのが9時50分ごろだったので開いておらず、

じゃあ、京都国際マンガミュージアムに行こうかな、と北上して

併設の前田珈琲は営業しているのに本体(ミュージアム)が開いていないとは、

自分が調べずに行ったのが原因ですが、暑い中空振り連発しながら来た道を戻り、

京都伝統工芸館に着いたのが10時10分。開館していたので入館しました。

(京都伝統工芸館ホームぺージ)http://www.dentoukougei.com/

当然ですが、口開け客(いつも空いていてのんびり見学できる)で受付に行って、

入館料300円を支払うと思ってお財布を出すと、受付にいた女性が、

「シニアは100円です」

私の顔を見て無表情に一言。

「いや、60歳手前なので普通に支払います」と答えたら、女性はそれでも無表情、

なんだか悲しい気持ちで300円支払いました。

シニア(60歳)までもうちょっと時間がありますが、見た目でシニア判定かぁ、

シミやシワ対策した方がいいのかなあ(何もやっていない)、己の老いを

こんなところで感じました。( ノД`)シクシク…

と、初っ端から微妙な気持ちになった状態で展示コーナーにすすみます。

ホームぺージに記載されているものをそのまま転記しますが、

この工芸館は、京都が世界に誇る伝統工芸品、その美しさ、

素晴らしさを社会へ発信する施設。

つくり手と生活者を結ぶ出逢いの場として、各工芸を代表する作家作品ならびに

京都伝統工芸大学校生の作品を常設展示している。

またより多くの方に伝統工芸を身近に感じていただけるよう、

制作実演コーナーでは、毎日様々なジャンルの若手職人による制作実演を行っており、

普段見られないような職人の技を間近でご覧いただけます。

という施設です。

私が訪れたのは9月下旬ですが、翌月から来年春くらいまでは改修で閉館、

となるそうですので(一部の日程で開館もするそうですが)、

もしこの記事をご覧になって訪問を考えられている方は、ホームページで

ご確認くださいね。(^-^)

上右に飾ってあるのはブータンのワンチュク国王のお写真。

ブータンからの留学生の作品も展示されているからなのかなと思って調べたら、

京都伝統工芸館にご来館されたのは2011年、その際に、ブータンからの留学生の

受け入れについてお話があって留学するようになったようですね。

(この後、ブータンからの留学生の作品も登場します)

京都工芸大学 京都描友禅専攻4年生の栗栖優花さんによる、

「春花に鶴」という作品。

京都の工芸品は素晴らしいというのは分かるのですが、購入する財力がなく

こうやって鑑賞して目の保養にするしかないのですが(^-^;、

素晴らしい伝統技術が継承されていくのを願っています。

ワンチュク国王ご来館をきっかけに留学された方々も多いと思いますが、

緻密に制作された観音菩薩立像も銀の置物も素晴らしい作品でした。

一宮祐衣さんによる「観菊の宴」という作品。

このコントラバスで演奏している様子を想像しましたが、秋だったら

尚更楽しめそうですね。

上野光一さんによる「窮鼠助けを求む」という作品。

説明によれば、野生の鼠は様々なものを齧り、劣化させ、破壊し、

更に不衛生で体に沢山の菌をもって感染症を拡大させる存在、

猫は犬と並んで世界中で飼われる代表的なペット、

この状況で自分はどちらに手を貸すのだろうかと思いながら制作したそうです。

(人間の生活という立場からだと猫に手を貸すだろうな、と私は思いました)

平成19年(2007年)のお写真。

国民に寄り添うお姿をここでも知ることができて有難い気持ちになりました。

と、貸切状態で見学すること30分。

開館しているはずの京都国際マンガミュージアムに移動します!

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2023Ⅱ~早朝の清水寺編~ [日本の旅(京都)]

(˘ω˘)オハヨウゴザイマス。

京都滞在7日目。

楽しい時間はあっという間、この日は千葉に帰る日です。

前日の超二日酔いからは脱しました。(安堵)

前日の朝に予定していた清水寺の朝詣で、この日に変更しましたので

起床したのが朝5時ちょっと前。

さすがに眠いのですが帰る日なのでスキップするのも悔しいし

(自業自得で前日スキップしくせに悔しい(笑))

四条のバス停から朝6時少し前の始発バスに乗って清水道で下車、

四条のバス停から朝6時少し前の始発バスに乗って清水道で下車、

朝は空気が綺麗な気がします

朝は空気が綺麗な気がします  清水寺に到着

清水寺に到着

今年3月の朝詣での時よりも拝観客多め、その多め部分はすべて外国人、

そんな感じです。(日本人より外国人の方がずっと多い)

中へ

中へ

清水寺はとにかく日中は拝観客が多い印象(というか実際そうなんですよね)、

それで早朝にお参りするようになったのですが、人が増えたとはいえ、

それでも高いところから遠くまで眺めてぼんやりする、贅沢な時間です。

ラジオ体操で集まっている地元のおじちゃんおばちゃんたちに挨拶しながら 紅葉の時を想像しました

紅葉の時を想像しました

(紅葉の時は満員電車並みに人だらけなので絶対来ません)

遠くから清水の舞台を眺めたら

遠くから清水の舞台を眺めたら

清水の舞台を下から見上げて帰ります。

心地よい朝の清水寺の後は、

心地よい朝の清水寺の後は、

産寧坂

産寧坂

ここから二年坂経由で八坂の塔を目指します。

いつもは産寧坂ではなく違う坂道(名前不明)を通って向かうのですが、

産寧坂を見るといつも観光客で賑わっていて気になっていたので通ってみました。

いわゆる「映え」る雰囲気なのかと思いましたが多くの外国人観光客がポーズを

とりながら写真を撮っているのを横目に見て、

ピーターラビットのお店もありました

ピーターラビットのお店もありました

八坂の塔

八坂の塔

今回の京都旅行でも清水寺と八坂の塔に来ることができてよかったです。(^-^)

この後は、いつものようにバスに乗って四条に戻ろうと思ったのですが、

こういうところにも串焼きのお店とかあるんですね

こういうところにも串焼きのお店とかあるんですね

(食べ歩きしている観光客が苦手だったりします)

その近くに前田珈琲を発見

その近くに前田珈琲を発見

前日、本店で朝カレーを食べたら髪の毛が入っていたトラウマがあったのですが、

店舗が違うから大丈夫かも、と思って、7時の開店まで10分待ちました。

朝カレーではないメニューを注文します。(笑)

(つづく)

京都滞在7日目。

楽しい時間はあっという間、この日は千葉に帰る日です。

前日の超二日酔いからは脱しました。(安堵)

前日の朝に予定していた清水寺の朝詣で、この日に変更しましたので

起床したのが朝5時ちょっと前。

さすがに眠いのですが帰る日なのでスキップするのも悔しいし

(自業自得で前日スキップしくせに悔しい(笑))

今年3月の朝詣での時よりも拝観客多め、その多め部分はすべて外国人、

そんな感じです。(日本人より外国人の方がずっと多い)

清水寺はとにかく日中は拝観客が多い印象(というか実際そうなんですよね)、

それで早朝にお参りするようになったのですが、人が増えたとはいえ、

それでも高いところから遠くまで眺めてぼんやりする、贅沢な時間です。

ラジオ体操で集まっている地元のおじちゃんおばちゃんたちに挨拶しながら

(紅葉の時は満員電車並みに人だらけなので絶対来ません)

清水の舞台を下から見上げて帰ります。

ここから二年坂経由で八坂の塔を目指します。

いつもは産寧坂ではなく違う坂道(名前不明)を通って向かうのですが、

産寧坂を見るといつも観光客で賑わっていて気になっていたので通ってみました。

いわゆる「映え」る雰囲気なのかと思いましたが多くの外国人観光客がポーズを

とりながら写真を撮っているのを横目に見て、

今回の京都旅行でも清水寺と八坂の塔に来ることができてよかったです。(^-^)

この後は、いつものようにバスに乗って四条に戻ろうと思ったのですが、

(食べ歩きしている観光客が苦手だったりします)

前日、本店で朝カレーを食べたら髪の毛が入っていたトラウマがあったのですが、

店舗が違うから大丈夫かも、と思って、7時の開店まで10分待ちました。

朝カレーではないメニューを注文します。(笑)

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2023Ⅱ~貴船「ふじや」で川床料理編~ [日本の旅(京都)]

京都についてからの暴飲暴食で疲れていた京都滞在6日目、

朝カレーで残念な思いをした後は、比較的ゆったりと行動して、

早めにホテルに戻って英気を養ったはずがいまいち体調が戻らぬまま夜の部です。

この日は関西在住の友人と今シーズンも終わりとなる頃の川床料理をいただきに

貴船に行きました。

京都駅からタクシーに乗った友人にホテル前で拾ってもらって移動したのですが、

年配の運転手さんがよく喋るなあと思っていたら貴船に向かう途中で旧道に入り、

狭い道をグネグネと走ったため予約した時間を20分すぎたところでお店に到着。

(道が違うのではという指摘に暫くきていないから分からなかったと開き直られた)

「ふじや」さん

「ふじや」さん

(食べログ)https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260502/26000986/

過去に2回、貴船の川床料理をいただいた経験がありますが、

それは、この「ふじや」さんよりもうちょっと先に行ったところの「ひろや」さん。

(2021年)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2021-12-20

(2019年)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2020-01-28-1

どうして違うお店にしたかというと、

朝カレーで残念な思いをした後は、比較的ゆったりと行動して、

早めにホテルに戻って英気を養ったはずがいまいち体調が戻らぬまま夜の部です。

この日は関西在住の友人と今シーズンも終わりとなる頃の川床料理をいただきに

貴船に行きました。

京都駅からタクシーに乗った友人にホテル前で拾ってもらって移動したのですが、

年配の運転手さんがよく喋るなあと思っていたら貴船に向かう途中で旧道に入り、

狭い道をグネグネと走ったため予約した時間を20分すぎたところでお店に到着。

(道が違うのではという指摘に暫くきていないから分からなかったと開き直られた)

(食べログ)https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260502/26000986/

過去に2回、貴船の川床料理をいただいた経験がありますが、

それは、この「ふじや」さんよりもうちょっと先に行ったところの「ひろや」さん。

(2021年)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2021-12-20

(2019年)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2020-01-28-1

どうして違うお店にしたかというと、

今年はまった劇団(ヨーロッパ企画)の映画の舞台になっていたお店だからです。

(2回目鑑賞時は監督さんのトークショーにも参加)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2023-10-02-1

タクシーを降りると、お店の方が迎えてくれましたが、予約時刻を過ぎていたので

心配されていました。(タクシーが旧道を走ったのが原因なのですが)

上の写真左は、映画で仲居のミコトがタイムループで戻る初期位置、

上右の見上げた先にある部屋はミステリー小説が書けずに悩む作家の宿室、

ああ、映画で観た通りだあ、と既に感激しています。

左を見上げたあたり

左を見上げたあたり

ここはミステリー作家の担当編集者が原稿が進まずすることがなくなってしまい、

岩風呂に入りにいったまま、タイムループでお風呂から出られない、という場面の

お風呂がある方面。(この編集者が登場すると観客が爆笑するという(^-^))

ハイシーズンの時期は混んでいると思いますが、訪れた9月下旬は川床料理も終わり時、

京都の街中よりも寒い貴船(山奥ですからね)、しかも夜なのでお客さんも少なめ、

私と友人の他に、外国人(おそらく台湾)カップル1組、若そうなカップル1組、

と3組だけだったのでで、かなり距離を置いてテーブル(というか座卓)が

セッティングされていました。(私と友人は川上に座らせてもらいました)

ちなみに、前回訪れた「ひろや」さんは2回目にテーブル席になっていましたが、

今回の「ふじや」さんは座卓。正座は厳しいので足を崩してお食事をいただきました。

最初にお茶とお菓子が出てきましたが、

最初にお茶とお菓子が出てきましたが、

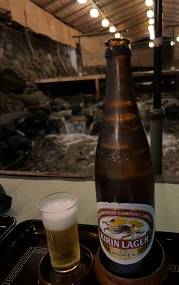

やっぱりビール♪

やっぱりビール♪

18時に予約したのですが到着したのが18時20分、20時には閉店なので、

仲居さんが怒涛の勢いでお料理(川床料理はお料理の数が多い)を運んできたので

私たちもスピードを上げていただきました。

先付

先付

左のグラスは食前酢。さっぱりしていたのでサラっとのめました。

先付けは、鱧寿司、海老豆などが涼し気なガラス皿にのっていたのですが、

左上の小鉢に入っている温泉卵の黄身味噌漬けた特に美味でした。

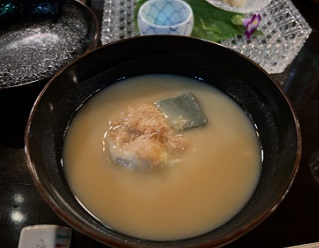

お椀

お椀

鯉の白みそ仕立てのお椀、先付けがお腹にたまってきたところで、

これはかなりお腹にずっしりきました。

(2回目鑑賞時は監督さんのトークショーにも参加)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2023-10-02-1

タクシーを降りると、お店の方が迎えてくれましたが、予約時刻を過ぎていたので

心配されていました。(タクシーが旧道を走ったのが原因なのですが)

上の写真左は、映画で仲居のミコトがタイムループで戻る初期位置、

上右の見上げた先にある部屋はミステリー小説が書けずに悩む作家の宿室、

ああ、映画で観た通りだあ、と既に感激しています。

ここはミステリー作家の担当編集者が原稿が進まずすることがなくなってしまい、

岩風呂に入りにいったまま、タイムループでお風呂から出られない、という場面の

お風呂がある方面。(この編集者が登場すると観客が爆笑するという(^-^))

ハイシーズンの時期は混んでいると思いますが、訪れた9月下旬は川床料理も終わり時、

京都の街中よりも寒い貴船(山奥ですからね)、しかも夜なのでお客さんも少なめ、

私と友人の他に、外国人(おそらく台湾)カップル1組、若そうなカップル1組、

と3組だけだったのでで、かなり距離を置いてテーブル(というか座卓)が

セッティングされていました。(私と友人は川上に座らせてもらいました)

ちなみに、前回訪れた「ひろや」さんは2回目にテーブル席になっていましたが、

今回の「ふじや」さんは座卓。正座は厳しいので足を崩してお食事をいただきました。

18時に予約したのですが到着したのが18時20分、20時には閉店なので、

仲居さんが怒涛の勢いでお料理(川床料理はお料理の数が多い)を運んできたので

私たちもスピードを上げていただきました。

左のグラスは食前酢。さっぱりしていたのでサラっとのめました。

先付けは、鱧寿司、海老豆などが涼し気なガラス皿にのっていたのですが、

左上の小鉢に入っている温泉卵の黄身味噌漬けた特に美味でした。

鯉の白みそ仕立てのお椀、先付けがお腹にたまってきたところで、

これはかなりお腹にずっしりきました。

白みそなので甘めでよもぎ?の生麩も美味しいお椀でしたが、

この後、最後の食事(ごはん)までどのくらいお料理でるのかな、と不安に。。 といいながら熱燗にGO!

といいながら熱燗にGO!  おつくり

おつくり

鱒と鯉のおつくり。鱒にはきれいな飾り切りのきゅうりととろろ。

和食は目に見ても美しくきれいだなあとしみじみ思います。

煮物

煮物

蓮根、里芋と小豆の炊き合わせですがほのかに甘い小豆のふっくらとした食感、

丁寧につくられているお料理、有難くいただいておりますが既に腹八分目越え、

という状態になっております。(^^;

揚げ物

揚げ物

川魚(名前失念&鱒)と野菜の天ぷらですがボリューム満点。(◎_◎;)

鱒を天ぷらで、というのは初めてですが、フライとは異なり衣がカリッと薄め、

焼くのとも違って美味しい食感でした。

この後、寒さもあってか(ビール飲んでるし)洗手間に行きたくなり、

「リバー、流れないでよ」で仲居のミコトが何度も駆け上がる階段を上り、

番頭さんの初期位置であるお店の入口

番頭さんの初期位置であるお店の入口

ここを右手に曲がったところの洗手間に行くと、床がなんと畳敷き!

絶対汚せない、、緊張しながら用を足しました。

結構寒くなりました

結構寒くなりました  鮎

鮎

まるで泳いでいるような

まるで泳いでいるような

と暫し見た後は、美味しくいただきました。(^-^)

酢の物&茶わん蒸し

酢の物&茶わん蒸し

酢の物が出てきたので次はご飯かな、と思っていたら、

あたりでした

あたりでした

きのこごはん(食べきれず)

きのこごはん(食べきれず)

水菓子で〆。

水菓子で〆。

二日酔いの朝よりはよかったものの本調子というわけでなく、

お酒も控えめで友人が驚いていましたが(笑)シーズン終わりの川床料理、

寒いので空いていますがゆったりすることができました。

過去に訪れた「ひろや」さんと店構えは似ていますが、

提供するお料理は全く異なり貴船と一括りにしてはいけないのだなと思いました。

「ひろや」さんでは、海のお魚やローストビーフなどのお肉も出てきましたが、

今回訪れた「ふじや」さんは元祖川床料理を謳うお店らしいというか、

海のお魚やお肉料理はなし、最初から最後まで鱒や鯉、鰻、鮎の川魚でした。

川魚好きな方には「ふじや」さんがおススメですが、ちょっと食べれば、という方には

「ひろや」さんの方がいいかもしれません。(私もどちらかというとひろやさんかなぁ)

映画を観て今回きたんです、と仲居さんに言うと、そういうお客さん多いですよ、と

仲居さんが仰っていました。

いわゆる聖地巡礼ですが、今月DVDも発売されますし、来年の夏も映画ファンの方が

「ふじや」さんを訪れるのだろうなと思いながらお礼を伝えてお店を出た後は、

貴船神社をお参り

貴船神社をお参り

夜8時過ぎ、当然ですが貸切です。(笑)

この先のあたり

この先のあたり

映画で終盤にあるものが登場する場面です。

(乃木坂なんとかのお姉さんが登場する場面)

そうそう映画で観たところ、この階段をミコトたちが駆け上って大変そうだった、

その場面を思い浮かべて聖地巡礼楽しい!と思いました。

(友人は映画未見なので何がそんなに楽しいのか私を見て不思議そうだった(笑))

と川床料理に貴船神社を満喫した後は、

階段を下りて帰りました。

階段を下りて帰りました。

夜8時まで(料理旅館なので)に食べ終わらないといけないのに、

往路のタクシーがまさかの旧道走行で1時間半くらいで食べきったのが

少々悔やまれますが、ハイシーズンを過ぎて穏やかな雰囲気になった川床で

京都の風情を楽しむことができました。

ホテルに戻ったら満腹で爆睡。

(-。-)y-゜゜゜(-。-)y-゜゜゜(-。-)y-゜゜゜

楽しい時間はあっという間。翌日は千葉に帰りまーす。

(つづく)

この後、最後の食事(ごはん)までどのくらいお料理でるのかな、と不安に。。

鱒と鯉のおつくり。鱒にはきれいな飾り切りのきゅうりととろろ。

和食は目に見ても美しくきれいだなあとしみじみ思います。

蓮根、里芋と小豆の炊き合わせですがほのかに甘い小豆のふっくらとした食感、

丁寧につくられているお料理、有難くいただいておりますが既に腹八分目越え、

という状態になっております。(^^;

川魚(名前失念&鱒)と野菜の天ぷらですがボリューム満点。(◎_◎;)

鱒を天ぷらで、というのは初めてですが、フライとは異なり衣がカリッと薄め、

焼くのとも違って美味しい食感でした。

この後、寒さもあってか(ビール飲んでるし)洗手間に行きたくなり、

「リバー、流れないでよ」で仲居のミコトが何度も駆け上がる階段を上り、

ここを右手に曲がったところの洗手間に行くと、床がなんと畳敷き!

絶対汚せない、、緊張しながら用を足しました。

と暫し見た後は、美味しくいただきました。(^-^)

酢の物が出てきたので次はご飯かな、と思っていたら、

二日酔いの朝よりはよかったものの本調子というわけでなく、

お酒も控えめで友人が驚いていましたが(笑)シーズン終わりの川床料理、

寒いので空いていますがゆったりすることができました。

過去に訪れた「ひろや」さんと店構えは似ていますが、

提供するお料理は全く異なり貴船と一括りにしてはいけないのだなと思いました。

「ひろや」さんでは、海のお魚やローストビーフなどのお肉も出てきましたが、

今回訪れた「ふじや」さんは元祖川床料理を謳うお店らしいというか、

海のお魚やお肉料理はなし、最初から最後まで鱒や鯉、鰻、鮎の川魚でした。

川魚好きな方には「ふじや」さんがおススメですが、ちょっと食べれば、という方には

「ひろや」さんの方がいいかもしれません。(私もどちらかというとひろやさんかなぁ)

映画を観て今回きたんです、と仲居さんに言うと、そういうお客さん多いですよ、と

仲居さんが仰っていました。

いわゆる聖地巡礼ですが、今月DVDも発売されますし、来年の夏も映画ファンの方が

「ふじや」さんを訪れるのだろうなと思いながらお礼を伝えてお店を出た後は、

夜8時過ぎ、当然ですが貸切です。(笑)

映画で終盤にあるものが登場する場面です。

(乃木坂なんとかのお姉さんが登場する場面)

そうそう映画で観たところ、この階段をミコトたちが駆け上って大変そうだった、

その場面を思い浮かべて聖地巡礼楽しい!と思いました。

(友人は映画未見なので何がそんなに楽しいのか私を見て不思議そうだった(笑))

と川床料理に貴船神社を満喫した後は、

夜8時まで(料理旅館なので)に食べ終わらないといけないのに、

往路のタクシーがまさかの旧道走行で1時間半くらいで食べきったのが

少々悔やまれますが、ハイシーズンを過ぎて穏やかな雰囲気になった川床で

京都の風情を楽しむことができました。

ホテルに戻ったら満腹で爆睡。

(-。-)y-゜゜゜(-。-)y-゜゜゜(-。-)y-゜゜゜

楽しい時間はあっという間。翌日は千葉に帰りまーす。

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2023Ⅱ~正伝寺編~ [日本の旅(京都)]

二日酔いで食べた朝カレーでテンションが下がったものの、

久しぶりに観る若冲の素晴らしい作品に触れてちょっと気分もよくなってきて、 お天気よい中バス停へ

お天気よい中バス停へ

鯖寿司のお店「花折」さん

鯖寿司のお店「花折」さん

(ホームページ)https://www.hanaore.co.jp/

人気のあるお店らしく、結構路上駐車してお店に買いに行く人がいたのですが、

バス停のすぐ近くに車が停めてあったためバスがバス停につけられず

バスがクラクションを鳴らしたものの車(京都ナンバー)の持ち主が戻ってこず、

自分さえよければ、な人はどこでもいるもんだなあと思いました。

と書いていますが、ここの鯖寿司も食べてみたいです。(はい、宿題)

バスで北上して神光院前で下車し、

定点観測ポイント スーパーエムジーさん

定点観測ポイント スーパーエムジーさん

トイレットペーパーも在庫充分です

トイレットペーパーも在庫充分です

このあと近くの松庵さんで軽くお蕎麦でも、と思ったら12時過ぎで行列。

人気あるんだなあと思いながら先に正伝寺さんにお参りしてから帰りに寄ろう、

と思って先にお寺に向かうことにしました。

野菜スタンドは販売なし

野菜スタンドは販売なし

午前中で売切れてしまったのかこの日は供給が少なめだったのか不明です。

近所の畑はちょっと寂し気

近所の畑はちょっと寂し気

と、いつも歩いている道をてくてく歩き、

正伝寺に到着~

正伝寺に到着~

久しぶりに観る若冲の素晴らしい作品に触れてちょっと気分もよくなってきて、

(ホームページ)https://www.hanaore.co.jp/

人気のあるお店らしく、結構路上駐車してお店に買いに行く人がいたのですが、

バス停のすぐ近くに車が停めてあったためバスがバス停につけられず

バスがクラクションを鳴らしたものの車(京都ナンバー)の持ち主が戻ってこず、

自分さえよければ、な人はどこでもいるもんだなあと思いました。

と書いていますが、ここの鯖寿司も食べてみたいです。(はい、宿題)

バスで北上して神光院前で下車し、

このあと近くの松庵さんで軽くお蕎麦でも、と思ったら12時過ぎで行列。

人気あるんだなあと思いながら先に正伝寺さんにお参りしてから帰りに寄ろう、

と思って先にお寺に向かうことにしました。

午前中で売切れてしまったのかこの日は供給が少なめだったのか不明です。

と、いつも歩いている道をてくてく歩き、

(ホームぺージ)https://shodenji-kyoto.jp/

20年ぶりくらいで京都を訪れた2015年の翌年に読んだ日経夕刊、

https://www.nikkei.com/article/DGXLASHC10H69_S6A210C1AA2P00/

この記事に導かれるように正伝寺さんをお参りするようになって、

京都に来たら正伝寺、自分にとって大切な場所の一つになりました。

拝観料を支払って中に入ると貸切でした。(^O^)/

お天気よく

お天気よく  比叡山が綺麗でした

比叡山が綺麗でした

血天井(伏見城から移設)

血天井(伏見城から移設)

最初に来た時には気づかなかったのですが、血天井のことを知ってからは

比叡山を観た後、血天井を見上げるようになりました。

貸切状態でのんびり比叡山を眺めること20分。

京都にくるととにかく人がいっぱいなのですが、ちょっと足を伸ばせば

こうやって一人で静かに過ごす場所もあってありがたい気持ちになります。

感謝

感謝

お寺の方にありがとうございました、とご挨拶してからお寺を後にして

再びバス停に戻ります。

途中でキノコ発見(食べられるか不明)

途中でキノコ発見(食べられるか不明)

松庵さん、まだ外に人が並んでいたのでお蕎麦はあきらめて、

近くのカフェアルシェ(今回調べるまでカフェアーチだと思っていた)さんへ。

シフォンケーキをいただきました

シフォンケーキをいただきました

ここはランチもドリンクもボリューム多めなのですが、シフォンケーキも大きいです。

おまけにアイスの盛りもよくこれで満腹。

この後は、市バスで堀川蛸薬師で下車してからホテルまで歩きました。

100円~ のチェリオ自販機

100円~ のチェリオ自販機

パインアメ 甘そうです

パインアメ 甘そうです

麦茶が100円!

麦茶が100円!

気づけばペットボトルも150円とか160円くらいに値上がりしている中、

この自販機は庶民に優しい価格です。

汗をかいて暑かったので麦茶を思わず購入しホテルに到着した後は、

夜の部にそなえて昼寝しました。(-。-)y-゜゜゜

京都滞在最後の夜はちょっと豪華にまいります。

(つづく)

20年ぶりくらいで京都を訪れた2015年の翌年に読んだ日経夕刊、

https://www.nikkei.com/article/DGXLASHC10H69_S6A210C1AA2P00/

この記事に導かれるように正伝寺さんをお参りするようになって、

京都に来たら正伝寺、自分にとって大切な場所の一つになりました。

拝観料を支払って中に入ると貸切でした。(^O^)/

最初に来た時には気づかなかったのですが、血天井のことを知ってからは

比叡山を観た後、血天井を見上げるようになりました。

貸切状態でのんびり比叡山を眺めること20分。

京都にくるととにかく人がいっぱいなのですが、ちょっと足を伸ばせば

こうやって一人で静かに過ごす場所もあってありがたい気持ちになります。

お寺の方にありがとうございました、とご挨拶してからお寺を後にして

再びバス停に戻ります。

松庵さん、まだ外に人が並んでいたのでお蕎麦はあきらめて、

近くのカフェアルシェ(今回調べるまでカフェアーチだと思っていた)さんへ。

ここはランチもドリンクもボリューム多めなのですが、シフォンケーキも大きいです。

おまけにアイスの盛りもよくこれで満腹。

この後は、市バスで堀川蛸薬師で下車してからホテルまで歩きました。

気づけばペットボトルも150円とか160円くらいに値上がりしている中、

この自販機は庶民に優しい価格です。

汗をかいて暑かったので麦茶を思わず購入しホテルに到着した後は、

夜の部にそなえて昼寝しました。(-。-)y-゜゜゜

京都滞在最後の夜はちょっと豪華にまいります。

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2023Ⅱ~朝カレー編~ [日本の旅(京都)]

~>゜)~~~ オハヨウゴザイマス

~>゜)~~~ オハヨウゴザイマス京都滞在6日目の朝、超二日酔いです。(笑)

記事を読んでくださる皆さまも「うつぼ、暴飲暴食!」と思っていたのでは、

と推測しておりますが、というか、そう思っていると確信しておりますが、

年に一度の夏休み旅行、かなり飛ばし過ぎました。( 一一)

この日(帰る日の前日)はいつものように清水寺へ朝練詣でするつもりでしたが、

そんな気力もなく、5時に起きた後、2時間くらいごろごろしてから起床し、

少しでも頭からアルコールを抜こうと熱いお風呂に入ってから、

その後またごろろごろしながらテレビをみて、9時過ぎにホテルを出発、

起きた直後は食欲がなかったのですがお風呂に入ってごろごろしているうちに

お腹が空いてきたので軽く食べようかな、と思ってやってきました。

中に入ると、ちょっとかったるそうなお姉さんスタッフが、

「奥の席にどーぞー」とお店の奥の方を指さすのみだったので、素直に奥へ。

軽くサンドイッチでも食べようかな、と思いながら、

激辛ではないし、香辛料で食欲が活性化されるかもしれないと思ったら、

そのまま朝カレーを注文している自分がおりました。

キャベツは胃にいいはずですからね、もりもり食べました。美味。

以前、ミニサイズを注文したらたったの100円引きだったのを思い出し、

(せめて200円くらい引いてくれると嬉しかったんだけどね)

100円引きだったら普通のサイズを注文するのがいいかも、と本調子になって

いないにもかかわらずへんな強欲さがにじみ出てしまいました。(笑)

が、目の前のお皿に盛られたご飯とカレーの量を観てやっぱり100円引きでも

ミニにすればよかったかもしれない、、軽く後悔しました。(^^;

それほど辛くなく、香辛料もほどよく効いている感じなのでかなり食べましたが、

具材がほとんどしめじ(&とろけた玉ねぎ)で、じゃがいもや人参、お肉どこ?って

感じだったのが少々残念。(朝と日中では具材が違うのかも。。)

と、8割くらい食べたところで細長くてキラっと光るようなものが見えました。

遠近両用メガネで焦点を合わせづらいのでメガネを外してお皿に近づくと。

髪の毛が!(;゚Д゚)

明らかに私のとは違うブリーチした髪の毛がド近眼の私にも見えました。

うっわぁぁぁぁぁ。。。。(´Д`)

テンションダダ下がり、食べる気もすっかり失せたので、食事終了。

スプーンをお皿に置いてじっとしていたら、さきほどのかったるそうなお姉さんが

「おさげしていいですかー?」と聞くやいなや、私が、はい、と答えるより早く

お皿をもっていきました。。

コーヒーフレッシュは牛乳ではないというのを聞いてから使わなくなったのですが

記事を書く段になって上の写真のMilky 20というのを調べてみたら、

乳脂20%入りということが分かりましたがそれでも入れないかなあ。。

と、すっかりテンションが下がったまま、

伝票の裏に、カレーの中に髪の毛が入っていて残念でした、と書いてお会計。

支払後、「すみません、伝票裏に今回の感想を書きましたので読んでください」と言って

お店を出ましたが、あのかったるそうなお姉さんは「あー、すみませーん」とレジから

大きな声で言うのみでした。

たまたま運が悪かったのだろうと思っていますが、老舗喫茶店、しかも本店での出来事、

しばらくこのお店には近づきたくないな、という気持で地下鉄駅に向かいました。

これは放置扱いにならないのか、というかどうやってここまで運んだんでしょうね。

地下鉄に乗って今出川駅で下車してからは歩いて承天閣美術館に向かいます。

同支社大学やチーズケーキのお店(パパジョンズ)を通って

若冲と応挙展を鑑賞しました、

若冲と応挙展を鑑賞しました、(現在Ⅱ期開催中)https://www.shokoku-ji.jp/museum/exhibition/jakuchu-ohkyo/

もともと相国寺といえば伊藤若冲ですが、今回は円山応挙の作品もあわせての展示。

撮影禁止のため写真はありませんが、伊藤若冲の作品については、宮内庁に寄贈した作品の

コロタイプ複製ながら、やはり鶏の鶏冠が素晴らしく見入ってしまいました。

円山応挙の作品は絵巻などの展示でしたが、結構怖い系の作品(拷問とか人◎しとか)、

体調の悪い中、夢に出そうだなと思いながら鑑賞した後は、いつもの場所に向かいます。

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2023Ⅱ~ちょびひげM兄さんと夜の部編~ [日本の旅(京都)]

擬人化という画法から国芳の猫ワールドを堪能した後は、

歩いてホテルに戻ります。

はちぼしさん

はちぼしさん

2016年の京都旅でお世話になったお店、まだありました。

(生ビールに枝豆をいただきました)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2016-03-31-3

更に歩いているとスーパーがあって、涼みに入ると(この日暑かったので)

香箱蟹580円 思わず購入。(^^;

香箱蟹580円 思わず購入。(^^;

思わず買った蟹を持ってホテルに戻り、洗濯、シャワーの後、支度して、

再びホテルを出て錦市場方面に向かいます。

この日も外国人観光客でいっぱいでした

この日も外国人観光客でいっぱいでした

この日は、広島のちょびひげM兄さんと祇園の中山さんで夜の部です。

以前から同じような時期に兄さんは大阪、私は京都に泊まって夏休み、という

パターンが続いていて、ブログを見て興味を持っていただいたので油長さんには

ご一緒いただいたのですが、「中山さんにも行きたい!」と嬉しいリクエストを

兄さんからいただいたので今回日程を決めて2人で訪問することにしました。

とはいえ、互いに勝手に行動していて「夕方ごろに錦市場あたりで集合」と

かなりざっくりしたことしか話していなかったので

「兄さん、錦市場を歩いています!」とMessengerで連絡して互いの位置を

確認しながら、

錦天満宮あたりでなんとか兄さんと合流

錦天満宮あたりでなんとか兄さんと合流

今の時代、頼り過ぎるのもよくないとは思いますが、文明の利器(スマホ)のお陰で

きちんと集合場所を決めておかなくてもなんとか会えるものですね。(笑)

ご無沙汰してます、とご挨拶した後は、祇園方面に歩いていき、

以前一度呑んだことのある「たつみ」さんでゼロ次会を開催しました。

(食べログ)https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26002374/

16時過ぎにお店に入るとかなりの混雑、カウンターに並ぶ皆さんがちょっとずつ

詰めてくださったのでポジションを確保することができました。感謝です。

目の前に並ぶ魅惑的な酒瓶たちですが

目の前に並ぶ魅惑的な酒瓶たちですが

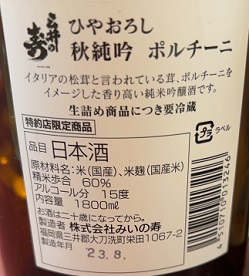

ポルチーニが入っているわけじゃないんですね

ポルチーニが入っているわけじゃないんですね

懐かしいハイリキをいただきました

懐かしいハイリキをいただきました

赤羽のまるますやさんだとこの大瓶で「ジャン酎」の名で注文できますが、

たつみさんは呑み切れるサイズでの提供でした。

甘めのチューハイが多いですが、やっぱりハイリキ、甘さ控えめ美味しいです。

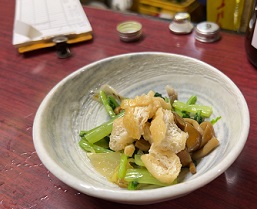

季節のおひたし

季節のおひたし

どのあたりが季節なのかよくわからないのですが油揚げも入っていたりして豪華、

兄さんと美味しくいただいてお会計しながら、「軽くですみません」というと、

お店のお兄さんが「立ち飲みですからそれが普通ですよ」と優しく言ってくれました。

私や兄さんのような観光客が今は多いお店になったようですが、スタッフの方々が

とても親切なのが嬉しいお店です。

この後、鴨川を渡り

この後、鴨川を渡り

(今回は鴨川べりに座っておしゃべり、はしていません(笑))

定点観測ポイント ニューハーフサファリ動物園

定点観測ポイント ニューハーフサファリ動物園

歩いて5時半ごろに中山さん。

歩いて5時半ごろに中山さん。

(たまにはお店のホームぺージも貼っておきます)https://kappounakayama.gorp.jp/

大将と女将さんにご無沙汰してます、とご挨拶して、カウンター席に着席し、

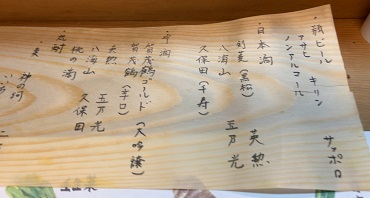

経木メニューを眺めますが、この日は女将さんおススメの鱧しゃぶコースを

予約時に注文していたので、出てくるお料理は決まっています。

ビールで乾杯し(興奮していたらしく(笑)写真撮りませんでした)、

八寸

八寸

鯛の昆布巻き、鱧の骨せんべい、鯛寿司、きくらげ和え。

鱧の身を食べる前に骨せんべいをいただけてテンション上がります。

と、早々にビールを呑み終わり、いつものように英勲にしようかと思ったら、

「うつぼさん、剣菱の黒松があるけど、呑んでみたら?」と勧めていただいたので、

素直にいただきました

素直にいただきました

普通の剣菱より熟成期間が長いらしく、こんな黄色のお酒ですが、

旨口、しっかりどっしりした味が私のツボに的中しました。うまい。(^O^)/

女将さん、黒松って美味しいんですねぇ、と言いながらお酒が進み、

おつくり

おつくり

鳥獣戯画のお皿に盛りつけられたまぐろ、たこ、鯛、本当に美味。

大将、いつもありがとう

大将、いつもありがとう![[黒ハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/136.gif)

♪

♪

大将が目の前でザクザクと骨切りした骨がきれいに盛り付けられて登場。

お野菜もたっぷり

お野菜もたっぷり

鱧をモリモリ食べました

鱧をモリモリ食べました

というわけで黒松お代わり

というわけで黒松お代わり

雑炊

雑炊

お鍋の後の雑炊ってどうしてこんなに美味しいんでしょう。。

旨味たっぷりの雑炊、当然お代わりしました!

水菓子で〆?

水菓子で〆?

ちょびひげM兄さんとの久しぶりの会話だけでなく、大将や女将さんとの会話も楽しく、

女将さんが好きなK-POPの話から私の骨折の話、兄さんのアシアナ航空事件の話など、

楽しくお話して美味しいお料理とお酒を楽しむこと3時間。

お会計してお店を出て、兄さんとは京阪の駅でお別れしたらホテルまで30分近く歩いて

帰りました。

酔っ払いは食欲ありますね。(笑)

酔っ払いは食欲ありますね。(笑)

近くのスーパーで買ってしまった北海道産の香箱蟹で二次会してしまいました。。

お値段の割にはカニ味噌も内子外子もあって美味しくいただきました。

その後は爆睡。

(-。-)y-゜゜゜(-。-)y-゜゜゜(-。-)y-゜゜゜

(つづく)

歩いてホテルに戻ります。

2016年の京都旅でお世話になったお店、まだありました。

(生ビールに枝豆をいただきました)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2016-03-31-3

更に歩いているとスーパーがあって、涼みに入ると(この日暑かったので)

思わず買った蟹を持ってホテルに戻り、洗濯、シャワーの後、支度して、

再びホテルを出て錦市場方面に向かいます。

この日は、広島のちょびひげM兄さんと祇園の中山さんで夜の部です。

以前から同じような時期に兄さんは大阪、私は京都に泊まって夏休み、という

パターンが続いていて、ブログを見て興味を持っていただいたので油長さんには

ご一緒いただいたのですが、「中山さんにも行きたい!」と嬉しいリクエストを

兄さんからいただいたので今回日程を決めて2人で訪問することにしました。

とはいえ、互いに勝手に行動していて「夕方ごろに錦市場あたりで集合」と

かなりざっくりしたことしか話していなかったので

「兄さん、錦市場を歩いています!」とMessengerで連絡して互いの位置を

確認しながら、

今の時代、頼り過ぎるのもよくないとは思いますが、文明の利器(スマホ)のお陰で

きちんと集合場所を決めておかなくてもなんとか会えるものですね。(笑)

ご無沙汰してます、とご挨拶した後は、祇園方面に歩いていき、

以前一度呑んだことのある「たつみ」さんでゼロ次会を開催しました。

(食べログ)https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26002374/

16時過ぎにお店に入るとかなりの混雑、カウンターに並ぶ皆さんがちょっとずつ

詰めてくださったのでポジションを確保することができました。感謝です。

赤羽のまるますやさんだとこの大瓶で「ジャン酎」の名で注文できますが、

たつみさんは呑み切れるサイズでの提供でした。

甘めのチューハイが多いですが、やっぱりハイリキ、甘さ控えめ美味しいです。

どのあたりが季節なのかよくわからないのですが油揚げも入っていたりして豪華、

兄さんと美味しくいただいてお会計しながら、「軽くですみません」というと、

お店のお兄さんが「立ち飲みですからそれが普通ですよ」と優しく言ってくれました。

私や兄さんのような観光客が今は多いお店になったようですが、スタッフの方々が

とても親切なのが嬉しいお店です。

(今回は鴨川べりに座っておしゃべり、はしていません(笑))

(たまにはお店のホームぺージも貼っておきます)https://kappounakayama.gorp.jp/

大将と女将さんにご無沙汰してます、とご挨拶して、カウンター席に着席し、

経木メニューを眺めますが、この日は女将さんおススメの鱧しゃぶコースを

予約時に注文していたので、出てくるお料理は決まっています。

ビールで乾杯し(興奮していたらしく(笑)写真撮りませんでした)、

鯛の昆布巻き、鱧の骨せんべい、鯛寿司、きくらげ和え。

鱧の身を食べる前に骨せんべいをいただけてテンション上がります。

と、早々にビールを呑み終わり、いつものように英勲にしようかと思ったら、

「うつぼさん、剣菱の黒松があるけど、呑んでみたら?」と勧めていただいたので、

普通の剣菱より熟成期間が長いらしく、こんな黄色のお酒ですが、

旨口、しっかりどっしりした味が私のツボに的中しました。うまい。(^O^)/

女将さん、黒松って美味しいんですねぇ、と言いながらお酒が進み、

鳥獣戯画のお皿に盛りつけられたまぐろ、たこ、鯛、本当に美味。

大将が目の前でザクザクと骨切りした骨がきれいに盛り付けられて登場。

お鍋の後の雑炊ってどうしてこんなに美味しいんでしょう。。

旨味たっぷりの雑炊、当然お代わりしました!

ちょびひげM兄さんとの久しぶりの会話だけでなく、大将や女将さんとの会話も楽しく、

女将さんが好きなK-POPの話から私の骨折の話、兄さんのアシアナ航空事件の話など、

楽しくお話して美味しいお料理とお酒を楽しむこと3時間。

お会計してお店を出て、兄さんとは京阪の駅でお別れしたらホテルまで30分近く歩いて

帰りました。

近くのスーパーで買ってしまった北海道産の香箱蟹で二次会してしまいました。。

お値段の割にはカニ味噌も内子外子もあって美味しくいただきました。

その後は爆睡。

(-。-)y-゜゜゜(-。-)y-゜゜゜(-。-)y-゜゜゜

(つづく)

京都旅行記2023Ⅱ~京都文化博物館で「もしも猫展」編②~ [日本の旅(京都)]

猫のこととなるとつい長く書いてしまうのですが(=^・^=)

今回で書き終えます。

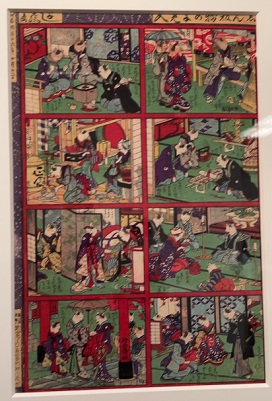

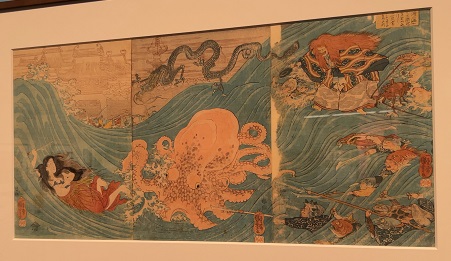

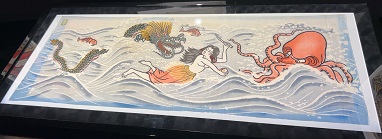

龍宮城

龍宮城

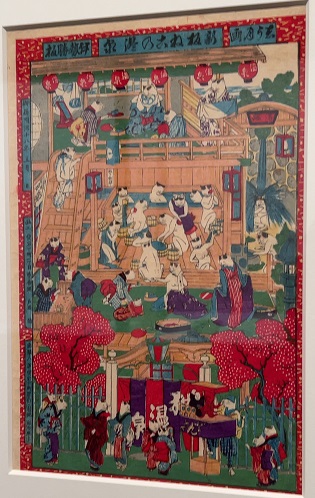

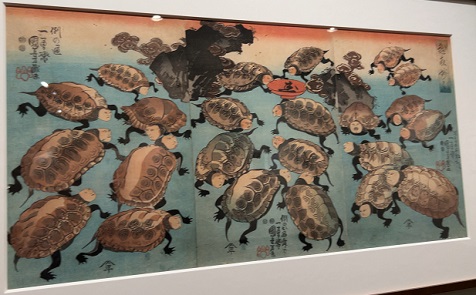

歌川国芳「龍宮城 田原藤太秀郷に三種の土産を贈る」という作品だそうですが、

琵琶湖に住む竜神一族を苦しめていた大ムカデを退治した秀郷が竜宮に招かれ、

礼を贈られるという構図らしく、ただ、土産3種ってなんだろう、と絵を見ても

よくわかりませんでした。釣鐘?反物みたいなものと藁に包まれているのは米?

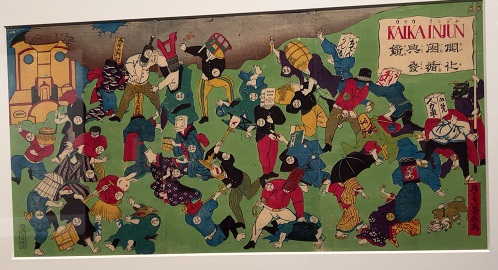

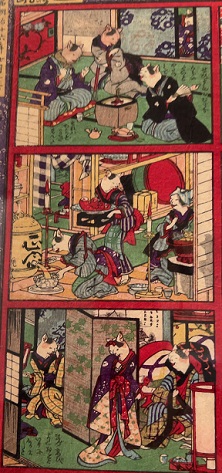

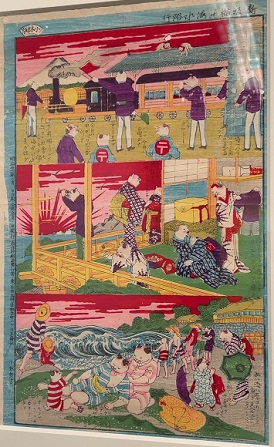

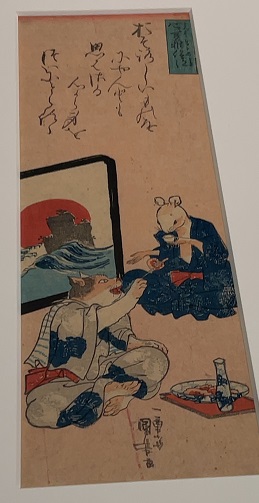

後ろにいる老婆みたいな女性と周りのお魚さんたちが結構リアルな作品でした。 文明開化

文明開化

昇斎一景の「開化因循興発鏡」。

明治初期の急速な社会変化を風刺した絵。

人力車と駕籠など新旧の文物対決となっているのですが、

白うさぎが豚をやっつけている様は、養豚用の豚の値段が高騰していたところ

愛玩用のうさぎが投機対象として注目を浴びるようになったことを表す、

と説明が書いてありました。

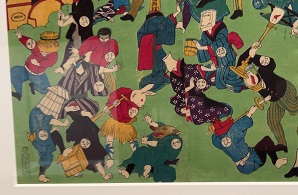

豚というより猪ぽく見えるかな

豚というより猪ぽく見えるかな

温泉

温泉

今回で書き終えます。

歌川国芳「龍宮城 田原藤太秀郷に三種の土産を贈る」という作品だそうですが、

琵琶湖に住む竜神一族を苦しめていた大ムカデを退治した秀郷が竜宮に招かれ、

礼を贈られるという構図らしく、ただ、土産3種ってなんだろう、と絵を見ても

よくわかりませんでした。釣鐘?反物みたいなものと藁に包まれているのは米?

後ろにいる老婆みたいな女性と周りのお魚さんたちが結構リアルな作品でした。

昇斎一景の「開化因循興発鏡」。

明治初期の急速な社会変化を風刺した絵。

人力車と駕籠など新旧の文物対決となっているのですが、

白うさぎが豚をやっつけている様は、養豚用の豚の値段が高騰していたところ

愛玩用のうさぎが投機対象として注目を浴びるようになったことを表す、

と説明が書いてありました。

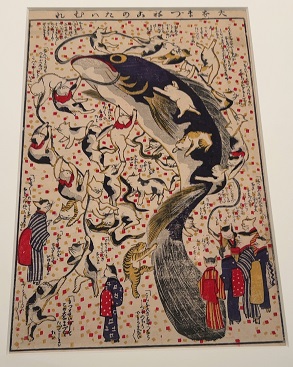

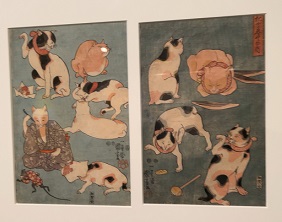

望斎秀月の「新板ねこの温泉」という作品。

明治期、子供向けに作られたおもちゃ絵には「猫の○○」と題された作例が多く、

なかでも人気のあったのが「猫の温泉(銭湯)」で、擬人化された猫で描くことで

日常が一変する面白さ、水が嫌いな猫がお風呂につかる、着物を脱いで裸になる、

という可笑しさを感じられる作品だそうです。(確かに猫って水が嫌いですよね)

巨大鯰に猫

巨大鯰に猫

作者の記載がなかったのですが「大なまづねこのたハむれ」という作品。

地震の元凶となる大鯰を猫たちが食べてしまおうという絵。

「こう大勢の猫に責められては実に吾輩も恐縮の至り。髭でも切らずばならない。」

と鯰が弱った気持ちを打ち明けるという説明に思わず笑ってしまいましたが、

官吏のことを揶揄する用語に「鯰髯(なまずひげ)」があるそうで、

当時の彼らの対応を風刺しているかもしれないという説明もありました。

今は写真や動画加工で風刺(そう思えないものもありますが)することが

多いように思いますが、こういう鯰に猫の絵で態度のでかい官吏を風刺、

どこか遊び心もあって面白く鑑賞しました。

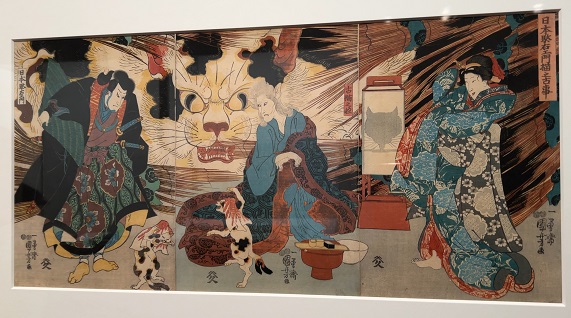

役者絵

役者絵

歌川国芳の「日本駄右ェ門猫之古事」という作品。

役者絵で猫耳の老婆は三代目尾上菊五郎。

本来は踊る猫たちも人形か着ぐるみに演じさせるそうですが、

じゃれつこうとする現実の猫の仕草をよくとらえて猫又という存在に

実在感を与えている絵。

威嚇する猫の大顔といい国芳の腕が冴える作品、と説明されていました。

歌舞伎も数えるほどしか見たことがありませんが、こういう絵を見ると

歌舞伎座まで観に行きたくなります。(^-^)

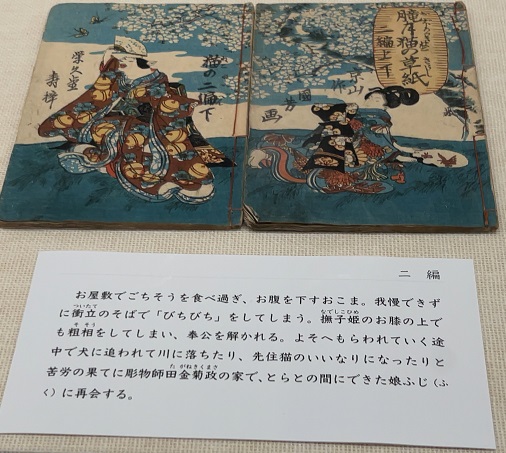

続いて、おこまものがたり

続いて、おこまものがたり

猫のおこまの一代記をあらわした合巻(長編小説)「朧月猫の草紙」が

天保13年(1842年)刊行され、人気をよんだそうですが、

おこまちゃんの人生ならぬ猫生は波乱万丈そのもの、ハラハラドキドキの連続。

大の猫好きである山東京山と歌川国芳によって、猫にまつわる逸話や歌舞伎の

趣向がふんだんに盛り込まれ、変幻自在に変わる猫たちの姿も飽きさせず、

今回の展示会では、異類(人ならぬもの)の婚礼儀礼をつづった「嫁入物」の

流れの中に同署を位置づけながら「おこまものがたり」の継承と広がりを明らかに

しているという説明でした。

読んでみたら

読んでみたら

いきなり「ぴちぴち」するおこまちゃんという物語に笑うこともできず

粗相で奉公を首になるなんてなんだか可哀想、、、という気持に。(;_:)

歌川国芳「しん板猫のはなし」

歌川国芳「しん板猫のはなし」

「おこまものがり」がおもちゃ絵にも進出、本作の主人公はおたま、

しろねこと恋仲になるも洋犬に追われて別れ別れに。

横恋慕されたあげく殺されかけたり、逃亡先の先輩猫にいじめられたりと、

散々な目にあうが、ようやく恋人と再会し、めでたしめでたし。

という説明が書いてあったのですが、文章だけ読んでいるとどろどろな感じ、

笑うに笑いづらい(殺されかけてるし( ゚Д゚))のですが、

絵を見るとなんだか楽しそう(笑)

絵を見るとなんだか楽しそう(笑) 「新板猫の海水浴行」

「新板猫の海水浴行」

鉄道から始まる海水浴への旅は、この頃の新しいレジャーであり、

母猫が「海に入るよりも魚を食べるのが楽しみ」というように

猫だけに魚に興味津々なあたりが楽しい、尚、駅舎の屋根には擬人化されて

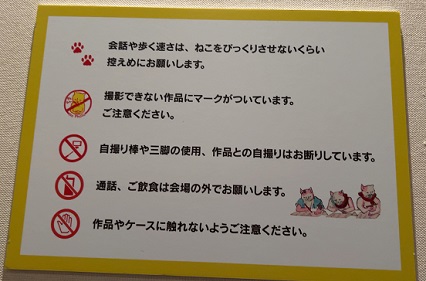

いない普通の猫がいる(絵の下の茶色の猫)、という説明でした。 注意書きも猫!

注意書きも猫!

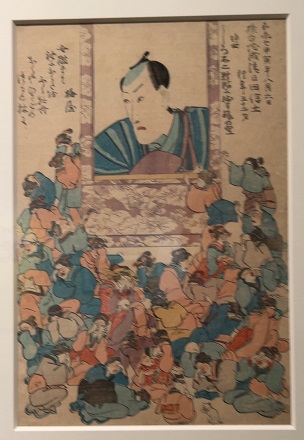

歌川国芳「八代目市川団十郎死絵」

歌川国芳「八代目市川団十郎死絵」

歌舞伎役者の八代目団十郎が急死(自害)したことを伝える浮世絵。

ロウなyク問わずあらゆる立場の女性たちが彼の死を嘆き悲しむ中に

猫がそっと描きこまれています。

涅槃図のパロディだが猫まで悲しむ人気だったのに、、ということだろう。

犬でもなく鼠でもなく、猫だけが参加している、という説明で、 猫も泣いてる。。

猫も泣いてる。。

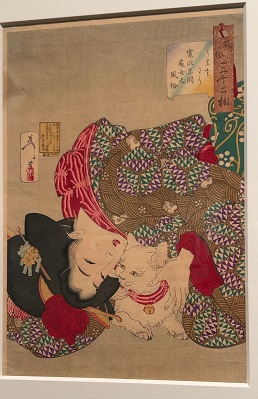

歌川国芳「初雪の戯遊」。

御殿女中たちが降り積もった雪で作るのが雪だるまならぬ雪猫。

豪華な小袖の裾をからげ、手足を凍えさせながら若君のために作ってみせている

ところのようで、実際に当時の人々がこうした猫の雪像を作っていたというよりは、

国芳らしい作画上の遊びだろう、という説明に、見ながら私も納得しました。

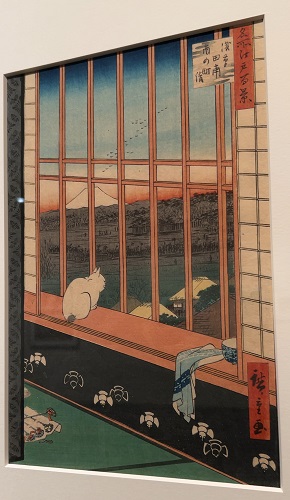

歌川広重「名所江戸百景 浅草田甫酉の町詣」(左)と、

月岡芳年「風俗三十二相 うるささう寛政年間処女(おとめ)の風俗」(右)

広重の絵は他の美術館でも見たことがありますが、

右の絵は初めて見ました。

鬱陶しそうな表情の猫がなんともいえないのですが、女性の可愛がりぶり、

見ていて思わずにんまりしてしまう絵でした。

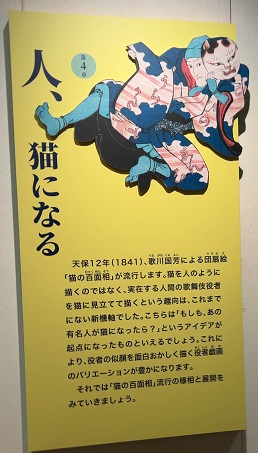

最後はこちら

最後はこちら

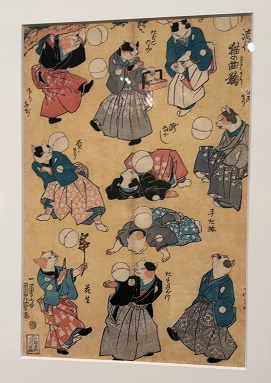

天保12年(1841年)、歌川国芳による団扇絵「猫の百面相」が流行し、

猫を人のように描くのではなく、実在する人間の歌舞伎役者を猫に見立てて

描くというこれまでにない新機軸の趣向。

「もしも、あの有名人が猫になったら?」というアイデアにより役者の似顔を

面白かしく描く役者戯画、の展示です。

歌川国芳「猫のおどり」

歌川国芳「猫のおどり」

大黒舞を踊る役者を猫の姿で描いたもので、一番右の猫が二代目市川九蔵。 歌川国芳「亀喜妙々」

歌川国芳「亀喜妙々」

人面の亀が集う奇妙な絵。

役者の似顔絵になっていて甲羅にそれぞれの役者にまつわる紋が隠されている、

という説明でしたが、ちょっとこれはホラーな感じがしてしまい遠くから眺めて終了。

やっと最終コーナーにやってきました

やっと最終コーナーにやってきました

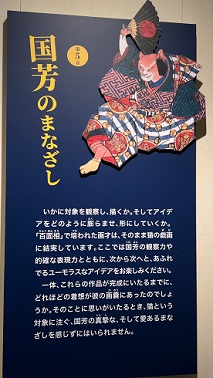

いかに対象を観察し描くか、そしてアイデアをどのように膨らませ形にしていくか。

「百面相」で培われた画才は、そのまま猫の戯画に結実し、国芳の観察力や的確な

明治期、子供向けに作られたおもちゃ絵には「猫の○○」と題された作例が多く、

なかでも人気のあったのが「猫の温泉(銭湯)」で、擬人化された猫で描くことで

日常が一変する面白さ、水が嫌いな猫がお風呂につかる、着物を脱いで裸になる、

という可笑しさを感じられる作品だそうです。(確かに猫って水が嫌いですよね)

作者の記載がなかったのですが「大なまづねこのたハむれ」という作品。

地震の元凶となる大鯰を猫たちが食べてしまおうという絵。

「こう大勢の猫に責められては実に吾輩も恐縮の至り。髭でも切らずばならない。」

と鯰が弱った気持ちを打ち明けるという説明に思わず笑ってしまいましたが、

官吏のことを揶揄する用語に「鯰髯(なまずひげ)」があるそうで、

当時の彼らの対応を風刺しているかもしれないという説明もありました。

今は写真や動画加工で風刺(そう思えないものもありますが)することが

多いように思いますが、こういう鯰に猫の絵で態度のでかい官吏を風刺、

どこか遊び心もあって面白く鑑賞しました。

歌川国芳の「日本駄右ェ門猫之古事」という作品。

役者絵で猫耳の老婆は三代目尾上菊五郎。

本来は踊る猫たちも人形か着ぐるみに演じさせるそうですが、

じゃれつこうとする現実の猫の仕草をよくとらえて猫又という存在に

実在感を与えている絵。

威嚇する猫の大顔といい国芳の腕が冴える作品、と説明されていました。

歌舞伎も数えるほどしか見たことがありませんが、こういう絵を見ると

歌舞伎座まで観に行きたくなります。(^-^)

猫のおこまの一代記をあらわした合巻(長編小説)「朧月猫の草紙」が

天保13年(1842年)刊行され、人気をよんだそうですが、

おこまちゃんの人生ならぬ猫生は波乱万丈そのもの、ハラハラドキドキの連続。

大の猫好きである山東京山と歌川国芳によって、猫にまつわる逸話や歌舞伎の

趣向がふんだんに盛り込まれ、変幻自在に変わる猫たちの姿も飽きさせず、

今回の展示会では、異類(人ならぬもの)の婚礼儀礼をつづった「嫁入物」の

流れの中に同署を位置づけながら「おこまものがたり」の継承と広がりを明らかに

しているという説明でした。

いきなり「ぴちぴち」するおこまちゃんという物語に笑うこともできず

粗相で奉公を首になるなんてなんだか可哀想、、、という気持に。(;_:)

「おこまものがり」がおもちゃ絵にも進出、本作の主人公はおたま、

しろねこと恋仲になるも洋犬に追われて別れ別れに。

横恋慕されたあげく殺されかけたり、逃亡先の先輩猫にいじめられたりと、

散々な目にあうが、ようやく恋人と再会し、めでたしめでたし。

という説明が書いてあったのですが、文章だけ読んでいるとどろどろな感じ、

笑うに笑いづらい(殺されかけてるし( ゚Д゚))のですが、

鉄道から始まる海水浴への旅は、この頃の新しいレジャーであり、

母猫が「海に入るよりも魚を食べるのが楽しみ」というように

猫だけに魚に興味津々なあたりが楽しい、尚、駅舎の屋根には擬人化されて

いない普通の猫がいる(絵の下の茶色の猫)、という説明でした。

歌舞伎役者の八代目団十郎が急死(自害)したことを伝える浮世絵。

ロウなyク問わずあらゆる立場の女性たちが彼の死を嘆き悲しむ中に

猫がそっと描きこまれています。

涅槃図のパロディだが猫まで悲しむ人気だったのに、、ということだろう。

犬でもなく鼠でもなく、猫だけが参加している、という説明で、

歌川国芳「初雪の戯遊」。

御殿女中たちが降り積もった雪で作るのが雪だるまならぬ雪猫。

豪華な小袖の裾をからげ、手足を凍えさせながら若君のために作ってみせている

ところのようで、実際に当時の人々がこうした猫の雪像を作っていたというよりは、

国芳らしい作画上の遊びだろう、という説明に、見ながら私も納得しました。

歌川広重「名所江戸百景 浅草田甫酉の町詣」(左)と、

月岡芳年「風俗三十二相 うるささう寛政年間処女(おとめ)の風俗」(右)

広重の絵は他の美術館でも見たことがありますが、

右の絵は初めて見ました。

鬱陶しそうな表情の猫がなんともいえないのですが、女性の可愛がりぶり、

見ていて思わずにんまりしてしまう絵でした。

天保12年(1841年)、歌川国芳による団扇絵「猫の百面相」が流行し、

猫を人のように描くのではなく、実在する人間の歌舞伎役者を猫に見立てて

描くというこれまでにない新機軸の趣向。

「もしも、あの有名人が猫になったら?」というアイデアにより役者の似顔を

面白かしく描く役者戯画、の展示です。

大黒舞を踊る役者を猫の姿で描いたもので、一番右の猫が二代目市川九蔵。

人面の亀が集う奇妙な絵。

役者の似顔絵になっていて甲羅にそれぞれの役者にまつわる紋が隠されている、

という説明でしたが、ちょっとこれはホラーな感じがしてしまい遠くから眺めて終了。

いかに対象を観察し描くか、そしてアイデアをどのように膨らませ形にしていくか。

「百面相」で培われた画才は、そのまま猫の戯画に結実し、国芳の観察力や的確な

表現力とともに次から次へとあふれでるユーモラスなアイデアをお楽しみください、

という説明を読んで、確かに観察力、凄いもんなあ、と思いながら鑑賞しました。 作品名失念

作品名失念

(最後の方はちょっと燃え尽き感がありました(笑))

でも楽しかった!

でも楽しかった!

京都を再び訪れてから伊藤若冲の描く鳥の羽の細かい描写に惹かれるようになった

のですが、歌川国芳の描く猫の表情や発想の凄さもこうやって色々見ることができて

40代後半から50代半ばの今に至るまでにそれまで知らなかった世界を見るように

なりました。

今回の企画展、学芸員さんの企画力の素晴らしさを感じましたが、

運よく鑑賞することが出来て有意義な時間となりました。

この後は、一旦ホテルに戻ってある方と一緒に夜の部です!

(つづく)

という説明を読んで、確かに観察力、凄いもんなあ、と思いながら鑑賞しました。

(最後の方はちょっと燃え尽き感がありました(笑))

京都を再び訪れてから伊藤若冲の描く鳥の羽の細かい描写に惹かれるようになった

のですが、歌川国芳の描く猫の表情や発想の凄さもこうやって色々見ることができて

40代後半から50代半ばの今に至るまでにそれまで知らなかった世界を見るように

なりました。

今回の企画展、学芸員さんの企画力の素晴らしさを感じましたが、

運よく鑑賞することが出来て有意義な時間となりました。

この後は、一旦ホテルに戻ってある方と一緒に夜の部です!

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2023Ⅱ~京都文化博物館で「もしも猫展」編⓵~ [日本の旅(京都)]

保津川下りの後、なんだか残念なお昼ごはんとなった後は、

烏丸エリアに戻ってきて、

京都文化博物館へ

京都文化博物館へ

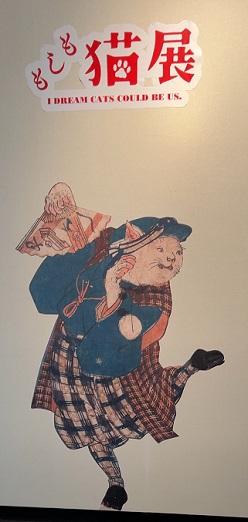

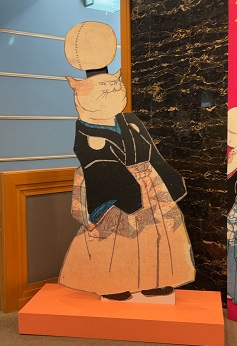

もしも猫展

もしも猫展

(ホームページ)https://www.bunpaku.or.jp/exhi_special_post/20230923-1112/

記事をアップしているタイミングでは既に京都での開催は終了していますが、

後手に記事を書くとそうなるのだと今回もしみじみ感じております。。。

にゃぁ

にゃぁ

猫が人間のように話したら?という発想の擬人化作品(主に歌川国芳)を中心に、

江戸時代の擬人化作品を紹介する展示会です。

国芳の猫をたっぷり鑑賞したのは、令和に元号が変わるタイミングで訪れた仙台、

ここで観た「いつだって猫展」なのですが(その時は写真撮影禁止)

国芳が子猫を着物の懐に入れて絵を描く様子をお弟子さんが描いた作品を見て、

国芳の猫愛![[黒ハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/136.gif) を感じて以来、こういう展示があるとついつい見たくなります。

を感じて以来、こういう展示があるとついつい見たくなります。

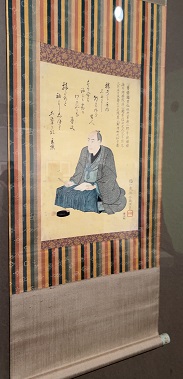

歌川国芳先生

歌川国芳先生

人間が描かれている絵、とそれを擬人化した絵の対比が展示されていましたが、

人間より猫などで描かれているとどこか雰囲気が温かくクスっと笑ってしまいます。

ちょんまげ姿の男性より猫の方が和む雰囲気になるような気がしました。

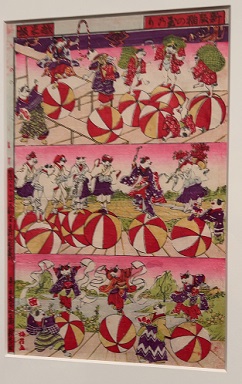

上の猫は国芳の「流行猫の曲鞠」という作品です。

QRコードを読み込むとスマホで説明が聞けます

QRコードを読み込むとスマホで説明が聞けます

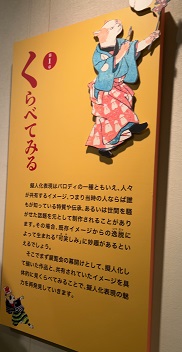

展示会場の説明には以下のように書いてありました。

擬人化表現はパロディの一種ともいえ、人々が共有するイメージ、

つまり当時の人ならば誰もが知っている特質や伝承、

あるいは世間を騒がせた話題を元として制作されることがあります。

その場合、既存イメージからの逸脱によって生まれる「可笑しみ」に

妙趣があるといえるでしょう。

そこででまず展覧会の幕開けとして、擬人化して描いた作品と、

共有されていたイメージを具体的に見比べてみることで、

擬人化表現の魅力を再発見していきます。

着物を着てキセルを吸う猫(渋い)

着物を着てキセルを吸う猫(渋い)

(人で描いた絵もあったのですがボケボケ写真ばかりで割愛します。。)

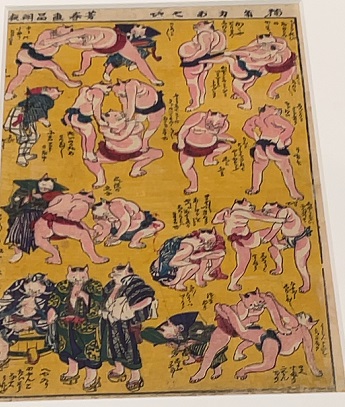

お相撲さんは体は人間ぽい感じに顔が猫というのが若干シュールな感じもしますね。

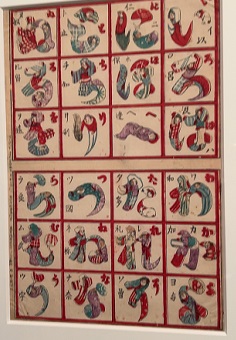

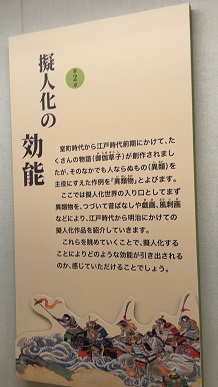

続いて擬人化の効能

続いて擬人化の効能

(説明)

室町時代から江戸時代前期にかけて、たくさんの物語(御伽草子)が創作されましたが

その中でも人ならぬもの(異類)を主役にすえた作例を「異類物」とよびます。

ここでは擬人化世界の入口としてまず異類物を、続いて昔ばなしや戯画、風刺画などに

より、江戸時代から明治にかけての擬人化作品を紹介していきます。

これらを眺めていくことで擬人化することによりどのような効能が引き出されるのか、

感じていただけることでしょう。

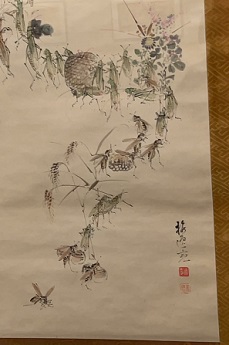

山本梅逸「虫行列図」

山本梅逸「虫行列図」

カマキリたちが虫籠を中心に列をなす。

前後には秋草を槍のように掲げるもの、蜂の巣や木の実の荷を担ぐものがおり、

まるで大名行列のよう。

武士の行列風俗を虫にやつしった可笑しさを楽しむとともに、

秋の景趣と虫の愛らしさを賞する作品であろう。

大名行列中の虫さんたち。

大名行列中の虫さんたち。

虫が苦手な方には愛らしく見えないかもしれませんね。。。。

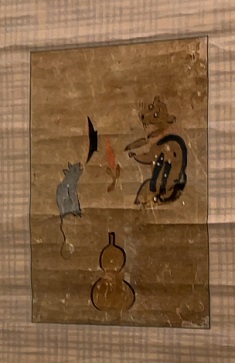

大津絵「猫と鼠の酒盛」

大津絵「猫と鼠の酒盛」

タイトルだけで惹かれた作品です。(笑)

酒にのまれるな

鼠の天敵は猫であるはずなのに、一緒に酒を飲んでいるのはどうしたことか。

つまみの赤唐辛子と酒を入れた瓢箪を挟んで向かい合う猫と鼠をおおらかな筆致で描く。

猫に勧められるままに盃をあおる鼠だが、うっかり酔い潰れてしまったならば

自分自身が食べられてしまうのに。。。

慢心は身を滅ぼすことになりますよ、との教訓を描いた戯画である。

上の説明を読んで他人事ではないなとしみじみ思いました。(笑)

と、この大津絵と同じ画題を国芳が描くと、

クスっとしてしまいます

クスっとしてしまいます

猫は自分が好きな蛸(猫の好物とされていたそうです)を鼠に勧めていますが、

「恐ろしいものを、にゃんとも思わざる心から、身をついにとらるる」

と、絵の上の方に書いてあったりして、油断大敵だな、と再び身が引き締まりました。

(まるで自分が鼠だったらみたいな見方をしてしまいました。(笑))

歌川広重「猫の鰹節渡り 釣狐」

歌川広重「猫の鰹節渡り 釣狐」

「乱杭渡り」という軽業芸を猫のパロディにした作品だそうです。

木の杭の代わりに鰹節、さらに扇子に「にやん喰渡」と書いてあるのが

面白いですね。その猫の下に描かれているのが狂言「釣狐」のパロディで

狐が仕掛けた罠に猟師がおびき寄せられています。

歌川国芳「玉取り」

歌川国芳「玉取り」

あれ、これどこかで観たことあるかも、と思ったら、

2日前に細辻伊兵衛美術館で観た手ぬぐい作品でした。

タッチが優しめ

タッチが優しめ

同じ画題でも描き方で怖かったりちょっと優しく見えたりするのが面白いです。

と、長くなってまいりましたので、残りは明日。

(つづく)

烏丸エリアに戻ってきて、

(ホームページ)https://www.bunpaku.or.jp/exhi_special_post/20230923-1112/

記事をアップしているタイミングでは既に京都での開催は終了していますが、

後手に記事を書くとそうなるのだと今回もしみじみ感じております。。。

猫が人間のように話したら?という発想の擬人化作品(主に歌川国芳)を中心に、

江戸時代の擬人化作品を紹介する展示会です。

国芳の猫をたっぷり鑑賞したのは、令和に元号が変わるタイミングで訪れた仙台、

ここで観た「いつだって猫展」なのですが(その時は写真撮影禁止)

国芳が子猫を着物の懐に入れて絵を描く様子をお弟子さんが描いた作品を見て、

国芳の猫愛

人間が描かれている絵、とそれを擬人化した絵の対比が展示されていましたが、

人間より猫などで描かれているとどこか雰囲気が温かくクスっと笑ってしまいます。

ちょんまげ姿の男性より猫の方が和む雰囲気になるような気がしました。

上の猫は国芳の「流行猫の曲鞠」という作品です。

展示会場の説明には以下のように書いてありました。

擬人化表現はパロディの一種ともいえ、人々が共有するイメージ、

つまり当時の人ならば誰もが知っている特質や伝承、

あるいは世間を騒がせた話題を元として制作されることがあります。

その場合、既存イメージからの逸脱によって生まれる「可笑しみ」に

妙趣があるといえるでしょう。

そこででまず展覧会の幕開けとして、擬人化して描いた作品と、

共有されていたイメージを具体的に見比べてみることで、

擬人化表現の魅力を再発見していきます。

(人で描いた絵もあったのですがボケボケ写真ばかりで割愛します。。)

お相撲さんは体は人間ぽい感じに顔が猫というのが若干シュールな感じもしますね。

(説明)

室町時代から江戸時代前期にかけて、たくさんの物語(御伽草子)が創作されましたが

その中でも人ならぬもの(異類)を主役にすえた作例を「異類物」とよびます。

ここでは擬人化世界の入口としてまず異類物を、続いて昔ばなしや戯画、風刺画などに

より、江戸時代から明治にかけての擬人化作品を紹介していきます。

これらを眺めていくことで擬人化することによりどのような効能が引き出されるのか、

感じていただけることでしょう。

カマキリたちが虫籠を中心に列をなす。

前後には秋草を槍のように掲げるもの、蜂の巣や木の実の荷を担ぐものがおり、

まるで大名行列のよう。

武士の行列風俗を虫にやつしった可笑しさを楽しむとともに、

秋の景趣と虫の愛らしさを賞する作品であろう。

虫が苦手な方には愛らしく見えないかもしれませんね。。。。

タイトルだけで惹かれた作品です。(笑)

酒にのまれるな

鼠の天敵は猫であるはずなのに、一緒に酒を飲んでいるのはどうしたことか。

つまみの赤唐辛子と酒を入れた瓢箪を挟んで向かい合う猫と鼠をおおらかな筆致で描く。

猫に勧められるままに盃をあおる鼠だが、うっかり酔い潰れてしまったならば

自分自身が食べられてしまうのに。。。

慢心は身を滅ぼすことになりますよ、との教訓を描いた戯画である。

上の説明を読んで他人事ではないなとしみじみ思いました。(笑)

と、この大津絵と同じ画題を国芳が描くと、

猫は自分が好きな蛸(猫の好物とされていたそうです)を鼠に勧めていますが、

「恐ろしいものを、にゃんとも思わざる心から、身をついにとらるる」

と、絵の上の方に書いてあったりして、油断大敵だな、と再び身が引き締まりました。

(まるで自分が鼠だったらみたいな見方をしてしまいました。(笑))

「乱杭渡り」という軽業芸を猫のパロディにした作品だそうです。

木の杭の代わりに鰹節、さらに扇子に「にやん喰渡」と書いてあるのが

面白いですね。その猫の下に描かれているのが狂言「釣狐」のパロディで

狐が仕掛けた罠に猟師がおびき寄せられています。

あれ、これどこかで観たことあるかも、と思ったら、

2日前に細辻伊兵衛美術館で観た手ぬぐい作品でした。

同じ画題でも描き方で怖かったりちょっと優しく見えたりするのが面白いです。

と、長くなってまいりましたので、残りは明日。

(つづく)

タグ:京都