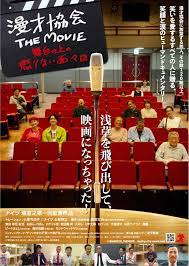

映画「漫才協会 THE MOVIE~舞台の上の懲りない面々~」 [映画(ま行)]

予告編を観て気になっていた映画、上映前のライブ付の回で鑑賞しました。

内容は映画.comさんより。

漫才協会に所属する芸人たちの魅力、悲喜こもごもを追ったヒューマンドキュメンタリー。

漫才協会の会長も務めている、「ナイツ」の塙宣之が初監督作品として手がけた。

200人以上の芸人たちが所属する社団法人・漫才協会。

浅草フランス座演芸場東洋館(通称:東洋館)を活動拠点に、連日多くの芸人たちが

舞台に立ち続けている。

事故で右腕を失いながらも舞台復帰に向けてリハビリに励む者、

39年間コンビを組んだ相方を亡くしてもなおピン芸人として舞台に立ち続ける者、

離婚後もコンビで舞台に立ち続ける者、結成3年の若手コンビなど、

協会に所属する幅広い世代の芸人たちをカメラが追う。

さらにナイツの師匠でもあり、舞台に立ち続けることにこだわり続けた

漫才協会名誉会長・内海桂子への思いなど、

漫才協会に集った芸人たちの過去、現在、そして未来が描かれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

笑うことって大事。

今年初め、東洋館にいって大笑いしたことを思い出しながら、

東洋館にまた行きたくなりました。

漫才協会というと、ナイツの塙さんが6代目の会長になったことで注目された、

と個人的には嬉しく思っていたのですが(マイナーネタかもしれませんが)

塙さんが漫才協会を盛り上げるために漫才コンビのスカウトやYouTubeでの

活動で漫才協会や東洋館について一般の人に知ってもらおうとする活動、

戦後盛り上がった関東の漫才もその後漫才といえば関西、という流れになって

(関西にはよしもとがありますもんね)

関東でも再び盛り上げたいと思う塙さんをはじめ漫才師の皆さんの姿を

ちょっとだけですが垣間見ることができました。

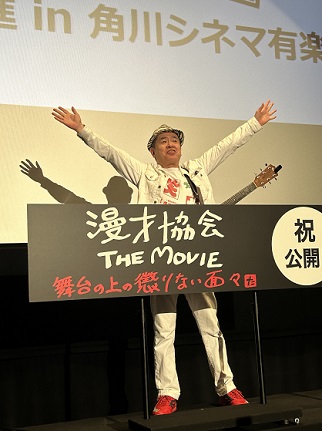

今回、上映前にお笑いライブがついている回に参加したので、

予約画面で最前列がすべて埋まっているのを見て焦り、2列目の席を予約して

当時角川シネマ有楽町に行ってみたら、

最前列は座れない設定(笑)

最前列は座れない設定(笑)

焦って2列目を予約した私、映画は見上げてみるので大変ですが、

お笑いライブは至近距離で見られるので結果オーライです。

金谷ヒデユキさん

金谷ヒデユキさん

公開後1週間か2週間、日替わりで漫才協会所属のお笑いさんがライブを

行っていたみたいですが、この日で最終日。

ああ、金谷さんってボキャブラ天国で見て以来かもと思って見ていたら、

ネタである替え歌で映画上映前のウォーミングアップとなりました。

浅草の東洋館に出演するお笑いさんたちについての歌詞なのですが、

実際、映画の中でも紹介される協会員の方々の歌があったので、

その後映画を観ていて、あ、さっき歌っていた人だ、と分かりやすく観ることが

できました。

(漫才協会員)http://www.manzaikyokai.org/entertainer/

替え歌で取り上げられていて映画の中でも印象が強かったのは、

夫婦漫才だけれど離婚して元夫婦漫才になった、はまこ・テラこ、

どっちがはまこでどっちがテラこ、禿げてる方がはまこ、という歌で、

(見た目のインパクト強め)http://www.manzaikyokai.org/entertainer/hamako-terako/

この2人が離婚しても同居していてなんとも不思議な2人ですが、

離婚してからの方が漫才のキレが良くなったという説明に次回の東洋館で

この2人が観たくなりました。

同じ夫婦漫才で、離婚とともにコンビ解消、妻はお笑いの世界からも去り、

1人になったところで事故に遭って右腕を失った大空遊平さん。

(穏やかな表情の雰囲気)http://www.manzaikyokai.org/entertainer/oozorayuuhei/

映画を見ていた時には気づかなかったのですが、昔、奥さんのかほりさんと

コンビを組んでいた時の漫才、見たことあった、、、鑑賞後に思い出しました。

リハビリの成果で、東洋館の舞台に戻る時、左手と義手で上手くネクタイを締める姿、

復帰初の舞台はしんみりしてしまったものの、これからは客席を笑わせたいという

気持が戻ってくる、舞台の力は凄いんだなと思う場面でした。

また、久しぶりに見た青空球児・好児も、ゲロゲーロでおなじみ球児師匠の

破天荒ぶりな姿と、塙に質問されて代わりに丁寧に答える好児師匠の腰の低さ、

随分年を取られていますが、まだお元気でいらっしゃるんだなあ、

画面越しにホッとしました。

漫才協会の会員の中にじゅんいちダビッドソンも入っていて意外だったのですが

(予想通り塙さんに誘われて協会に入った)

協会の舞台に立つことで自分がお笑い芸人だと実感すると言っていたので

テレビのバラエティなどが多くてもやはり原点は舞台なのかな、と思いました。

その他にも、長年の不仲が雪解けしたおぼん・こぼんさんが

関東の漫才を継承していくことが大事なんだという話、

かつてのような師弟制度が難しくなっていく中、

先輩が後輩の面倒を見ていくことでしきたりや芸が継承されていく、

最近はお笑いを学ぶスクール(ダウンタウンとかもそうなんですよね)が

主流になっていますが、先輩の姿を近くで見て学ぶ、そういう機会が

あるのは東洋館のような定席寄席ならではなんだろうな、と思いました。

実際、若手で映画の中に登場したのがドルフィンソングさん、

(アラサーかな)http://www.manzaikyokai.org/entertainer/dolphinsong/

漫才との出会いで引きこもりがちだった自分が変わったという話や、

若手は寄席の手伝いを月何回か行う中で、舞台袖から見る先輩方の漫才は

勉強になるという話に、今後東洋館で見てみたいと思いました。

師弟制度の話の中、でナイツの師匠であった内海桂子さんの話が出ますが、

10分の持ち時間の舞台を7分ちょっとしか持たずにおりてしまったナイツに

怒った内海桂子師匠、その後、移動中に転んで骨折したためいけなくなった

地方の舞台を師匠の代わりにナイツが30分なんとかもたせて桂子師匠が

喜んでいた話などを聞くと、今の時代にそぐわないというご意見もあるかも

しれませんが、師匠というのは一人立ちするまでにはあった方がよいのかな

と思いました。

一般的な考えとしては、テレビに出ている=面白い=人気がある、

となるのかもしれませんが、テレビに出ていなくても面白い人はいっぱいいて、

目の前にいる観客と対峙してライブで漫才する、そのことで鍛えられて

どういう場面でも臨機応変に対応できるお笑いの人の方が私は長いスパンで

応援できると思っています。

テレビに沢山出演した後に飽きられて使い捨てになってしまったお笑いの人も

過去にたくさんいたと思いますが、10分、15分の持ち時間、生身の人間を相手に

笑いを繰り広げる芸人さんが観られる東洋館、これまで殆ど行ったことが

なかったのですが(行く場合は隣の浅草演芸ホールに行ってしまう)

もうちょっとまめに通って笑って笑って笑いまくりたい、という気持になった

「漫才協会 THE MOVIE 舞台の上の懲りない面々」でありました。

プロマイド

プロマイド

浅草の老舗、マルベル堂さんで撮影したプロマイドだそうですが、

映画館入口で販売されていたものの、、、買いませんでした。(^-^;

内容は映画.comさんより。

漫才協会に所属する芸人たちの魅力、悲喜こもごもを追ったヒューマンドキュメンタリー。

漫才協会の会長も務めている、「ナイツ」の塙宣之が初監督作品として手がけた。

200人以上の芸人たちが所属する社団法人・漫才協会。

浅草フランス座演芸場東洋館(通称:東洋館)を活動拠点に、連日多くの芸人たちが

舞台に立ち続けている。

事故で右腕を失いながらも舞台復帰に向けてリハビリに励む者、

39年間コンビを組んだ相方を亡くしてもなおピン芸人として舞台に立ち続ける者、

離婚後もコンビで舞台に立ち続ける者、結成3年の若手コンビなど、

協会に所属する幅広い世代の芸人たちをカメラが追う。

さらにナイツの師匠でもあり、舞台に立ち続けることにこだわり続けた

漫才協会名誉会長・内海桂子への思いなど、

漫才協会に集った芸人たちの過去、現在、そして未来が描かれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

笑うことって大事。

今年初め、東洋館にいって大笑いしたことを思い出しながら、

東洋館にまた行きたくなりました。

漫才協会というと、ナイツの塙さんが6代目の会長になったことで注目された、

と個人的には嬉しく思っていたのですが(マイナーネタかもしれませんが)

塙さんが漫才協会を盛り上げるために漫才コンビのスカウトやYouTubeでの

活動で漫才協会や東洋館について一般の人に知ってもらおうとする活動、

戦後盛り上がった関東の漫才もその後漫才といえば関西、という流れになって

(関西にはよしもとがありますもんね)

関東でも再び盛り上げたいと思う塙さんをはじめ漫才師の皆さんの姿を

ちょっとだけですが垣間見ることができました。

今回、上映前にお笑いライブがついている回に参加したので、

予約画面で最前列がすべて埋まっているのを見て焦り、2列目の席を予約して

当時角川シネマ有楽町に行ってみたら、

焦って2列目を予約した私、映画は見上げてみるので大変ですが、

お笑いライブは至近距離で見られるので結果オーライです。

公開後1週間か2週間、日替わりで漫才協会所属のお笑いさんがライブを

行っていたみたいですが、この日で最終日。

ああ、金谷さんってボキャブラ天国で見て以来かもと思って見ていたら、

ネタである替え歌で映画上映前のウォーミングアップとなりました。

浅草の東洋館に出演するお笑いさんたちについての歌詞なのですが、

実際、映画の中でも紹介される協会員の方々の歌があったので、

その後映画を観ていて、あ、さっき歌っていた人だ、と分かりやすく観ることが

できました。

(漫才協会員)http://www.manzaikyokai.org/entertainer/

替え歌で取り上げられていて映画の中でも印象が強かったのは、

夫婦漫才だけれど離婚して元夫婦漫才になった、はまこ・テラこ、

どっちがはまこでどっちがテラこ、禿げてる方がはまこ、という歌で、

(見た目のインパクト強め)http://www.manzaikyokai.org/entertainer/hamako-terako/

この2人が離婚しても同居していてなんとも不思議な2人ですが、

離婚してからの方が漫才のキレが良くなったという説明に次回の東洋館で

この2人が観たくなりました。

同じ夫婦漫才で、離婚とともにコンビ解消、妻はお笑いの世界からも去り、

1人になったところで事故に遭って右腕を失った大空遊平さん。

(穏やかな表情の雰囲気)http://www.manzaikyokai.org/entertainer/oozorayuuhei/

映画を見ていた時には気づかなかったのですが、昔、奥さんのかほりさんと

コンビを組んでいた時の漫才、見たことあった、、、鑑賞後に思い出しました。

リハビリの成果で、東洋館の舞台に戻る時、左手と義手で上手くネクタイを締める姿、

復帰初の舞台はしんみりしてしまったものの、これからは客席を笑わせたいという

気持が戻ってくる、舞台の力は凄いんだなと思う場面でした。

また、久しぶりに見た青空球児・好児も、ゲロゲーロでおなじみ球児師匠の

破天荒ぶりな姿と、塙に質問されて代わりに丁寧に答える好児師匠の腰の低さ、

随分年を取られていますが、まだお元気でいらっしゃるんだなあ、

画面越しにホッとしました。

漫才協会の会員の中にじゅんいちダビッドソンも入っていて意外だったのですが

(予想通り塙さんに誘われて協会に入った)

協会の舞台に立つことで自分がお笑い芸人だと実感すると言っていたので

テレビのバラエティなどが多くてもやはり原点は舞台なのかな、と思いました。

その他にも、長年の不仲が雪解けしたおぼん・こぼんさんが

関東の漫才を継承していくことが大事なんだという話、

かつてのような師弟制度が難しくなっていく中、

先輩が後輩の面倒を見ていくことでしきたりや芸が継承されていく、

最近はお笑いを学ぶスクール(ダウンタウンとかもそうなんですよね)が

主流になっていますが、先輩の姿を近くで見て学ぶ、そういう機会が

あるのは東洋館のような定席寄席ならではなんだろうな、と思いました。

実際、若手で映画の中に登場したのがドルフィンソングさん、

(アラサーかな)http://www.manzaikyokai.org/entertainer/dolphinsong/

漫才との出会いで引きこもりがちだった自分が変わったという話や、

若手は寄席の手伝いを月何回か行う中で、舞台袖から見る先輩方の漫才は

勉強になるという話に、今後東洋館で見てみたいと思いました。

師弟制度の話の中、でナイツの師匠であった内海桂子さんの話が出ますが、

10分の持ち時間の舞台を7分ちょっとしか持たずにおりてしまったナイツに

怒った内海桂子師匠、その後、移動中に転んで骨折したためいけなくなった

地方の舞台を師匠の代わりにナイツが30分なんとかもたせて桂子師匠が

喜んでいた話などを聞くと、今の時代にそぐわないというご意見もあるかも

しれませんが、師匠というのは一人立ちするまでにはあった方がよいのかな

と思いました。

一般的な考えとしては、テレビに出ている=面白い=人気がある、

となるのかもしれませんが、テレビに出ていなくても面白い人はいっぱいいて、

目の前にいる観客と対峙してライブで漫才する、そのことで鍛えられて

どういう場面でも臨機応変に対応できるお笑いの人の方が私は長いスパンで

応援できると思っています。

テレビに沢山出演した後に飽きられて使い捨てになってしまったお笑いの人も

過去にたくさんいたと思いますが、10分、15分の持ち時間、生身の人間を相手に

笑いを繰り広げる芸人さんが観られる東洋館、これまで殆ど行ったことが

なかったのですが(行く場合は隣の浅草演芸ホールに行ってしまう)

もうちょっとまめに通って笑って笑って笑いまくりたい、という気持になった

「漫才協会 THE MOVIE 舞台の上の懲りない面々」でありました。

浅草の老舗、マルベル堂さんで撮影したプロマイドだそうですが、

映画館入口で販売されていたものの、、、買いませんでした。(^-^;

映画「ミラベルと魔法だらけの家」を観る [映画(ま行)]

この映画も最近、国際線の機内で観た作品です。

![ミラベルと魔法だらけの家 MovieNEX [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray] ミラベルと魔法だらけの家 MovieNEX [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61N+do1OeiL._SL160_.jpg)

![ミラベルと魔法だらけの家 MovieNEX [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray] ミラベルと魔法だらけの家 MovieNEX [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61N+do1OeiL._SL160_.jpg)

ミラベルと魔法だらけの家 MovieNEX [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

- 発売日: 2022/02/18

- メディア: Blu-ray

あらすじは映画.comさんより。

コロンビアの奥地にたたずむ、魔法に包まれた不思議な家。

そこに暮らすマドリガル家の子どもたちは、ひとりひとりが異なるユニークな

「魔法の才能(ギフト)」を家から与えられていた。

しかし、そのうちの1人、ミラベルにだけは、何の力も与えられていなかった。

力を持たずとも家族の一員として幸せな生活を過ごしていたミラベル。

ある時、彼らの住む魔法の家が危険にさらされていることを知った彼女は、

家族を救うために立ち上がることを決意する。

そこに暮らすマドリガル家の子どもたちは、ひとりひとりが異なるユニークな

「魔法の才能(ギフト)」を家から与えられていた。

しかし、そのうちの1人、ミラベルにだけは、何の力も与えられていなかった。

力を持たずとも家族の一員として幸せな生活を過ごしていたミラベル。

ある時、彼らの住む魔法の家が危険にさらされていることを知った彼女は、

家族を救うために立ち上がることを決意する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

音楽はディズニーらしく楽しくて素晴らしいんだけどなあ。。。。。

後半までずっと引っかかってしまったのが、家父長制度の家、

ミラベルだけ魔法が使えず疎外されている感じ、何かしようとすれば、

余計なことはするなと煙たがられる、、という状況だったことでした。

まあ、そういう状況がベースであっての映画なので仕方ないのかもしれませんし、

フィクションだから、といえばまあそうなのですが、ミラベルだけが不憫で。( 一一)

そんなミラベルが一家の危機を救うので、さすがミラベル!と言いたいところですが

それまでの展開の長さに集中しづらい機内という条件もありながら、

最後まで観ようかどうしようか途中で迷ってしまうような感じの映画でした。

魔法一家が絆を取り戻すために活躍するのが魔法が使えないミラベル、

一家のメンバーが魔法を失っていくことに恐怖を感じる場面には、

誰しも出来ることが出来なくなれば焦るし不安になるし怖くなるしなあ、

そんなところには共感できたのですが、一家がまとまってめでたし、となった、

かと思ったら、その後魔法が復活するっていうのはなぜ?なぜなぜ?

魔法使えなくなっていいじゃないの?と、スッキリ感がモヤモヤ感に戻って

観終わるというなんだか予想外の映画でした。

![リメンバー・ミー MovieNEX アウターケース付き [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray] リメンバー・ミー MovieNEX アウターケース付き [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61VFb1BfUTL._SL160_.jpg)

リメンバー・ミー MovieNEX アウターケース付き [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

- 発売日: 2020/11/18

- メディア: Blu-ray

期待してしまった自分も悪かったのかなあ。

自分が話に入り込めなかったという己の問題もありますが、

ディズニー作品に「こうあってほしい」という希望と先入観を持ちすぎた、

その結果が家父長制度へのモヤモヤと展開のモヤモヤにつながってしまった感ありの、

「ミラベルと魔法だらけの家」でありました。

映画「魔法にかけられて2」を観る [映画(ま行)]

記事にするのはおそらく来年の春ごろになると思いますが(堂々と後手宣言です(笑))

久しぶりに国際線でちょっとだけ海の外に足を伸ばした際に機内で観た作品です。

あらすじは映画.comさんより。

アニメーションの美しいおとぎの国アンダレーシアから現代のマンハッタンへと

追放され、離婚弁護士のロバートと結ばれたジゼルは、ロバートの娘のモーガンと3人、

ニューヨーク郊外の町モンロービルで新たな暮らしをスタートさせるが、

新生活はトラブル続き。

意を決して魔法の力を借りることにしたが、うっかり町全体をアンダレーシアのような

おとぎ話の国に変えてしまい、事態はますます悪い方向へ。

魔法によって一見するときらびやかになった町には、不穏な空気が漂いはじめて……。

久しぶりに国際線でちょっとだけ海の外に足を伸ばした際に機内で観た作品です。

あらすじは映画.comさんより。

アニメーションの美しいおとぎの国アンダレーシアから現代のマンハッタンへと

追放され、離婚弁護士のロバートと結ばれたジゼルは、ロバートの娘のモーガンと3人、

ニューヨーク郊外の町モンロービルで新たな暮らしをスタートさせるが、

新生活はトラブル続き。

意を決して魔法の力を借りることにしたが、うっかり町全体をアンダレーシアのような

おとぎ話の国に変えてしまい、事態はますます悪い方向へ。

魔法によって一見するときらびやかになった町には、不穏な空気が漂いはじめて……。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

続編があるのを知りませんでした。

なぜならDisyney+のみでの配信(映画館公開無し)だったため、

まったく気づいていなかったのですが、映画館で公開してもよさそうな、

そんな作品でした。

(前作も公開から大分経ってみたのを思い出した)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2013-01-02-3

前作はおとぎの国から大都会NYにやってきたジゼルの姿を面白く楽しく描いていた

作品で笑ってほろっとして楽しめたのですが、続編で同じことをやる訳にはいかないので、

今回はNYから郊外のモンローヴィルに引っ越して起きる珍騒動、の中で、

思春期でコミュニケーションが難しいロバートの娘モーガンとの関係を築いていく、

血のつながりのない親子が互いを信じ合うようになれてめでたし、という感じで

観終わりました。

子育ても含めて現実世界での暮らしに色々不満を持つジゼルが、

娘ソフィアの誕生祝いにもらった魔法の杖でかつて住んでいた

(おとぎの国)アンダレーシアのような世界になることを願うと、

最初は、現実世界にアンダレーシアのようなファンタジーが入ってきて

(台所でのシーンは美女と野獣とかファンタジアを想起させます)

おぉぉ、、と観ていたものの、そのうち、願いをかけたジゼル本人が、

モーガンとの関係も良好に過ごせるようになってよかった、と思っていると、

街にある大きな時計の鐘が鳴った途端、意地の悪い母親に変身する、という

まさかの展開になってしまう。。

あれ、なんでそうなっちゃうの?と見ながら私も不思議な気分でしたし、

主役のジゼルも困惑してしまうのですが、モーガンにとってジゼルは義理の母、

鐘が鳴ると、ジゼルが願ったおとぎの国、その中に出てくる意地悪継母に変身、

という展開とわかり、さすがディズニー、と納得しつつ、ディズニーの映画なので

そこはもううまくまとめてめでたしになるはず、と思っていたら、魔法の杖のお陰で

モーガンとジゼルが血のつながりを持つ親子同様の絆を築いて終わりました。

(想像していながらきちんと落ち着きどころがあって安堵しました)

今回、引っ越し先のモンローヴィルの街を牛耳っている(ように見える)、

マルヴィナ・モンロー(おとぎの国では意地悪そうな女王様に変身)を

演じていた俳優のマーヤ・ルドルフ、どこかで見たような記憶が、、、と

思い出したのが、

![ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン [Blu-ray] ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51bafH6h8oL._SL160_.jpg)

ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: ジェネオン・ユニバーサル

- 発売日: 2013/06/05

- メディア: Blu-ray

お下劣だけどどこか共感もしてしまったこの映画の中で、

結婚式を挙げる新婦の役で出ていた方でした。

かなり癖の強い雰囲気を醸し出している方なので

(上のポスターで冠被っている女性)ジゼルとの戦いの場面も

かなり見ごたえがありましたが、こういう悪役のキャスティングも

話に入り込めるかどうか、大事な要素だなあと思いました。

アンダレーシアからやってきてジゼルに魔法の杖を渡すナンシーを演じていたのは

前作同様イディーナ・メンゼルですが、前作では歌う場面があったか記憶なく、

今作ではさすがアナ雪のエルサ!という歌唱力を披露していて大満足。

(前髪おろしている髪型はちょっと違和感ありましたが(^-^;)

ジゼルを演じていたエイミー・アダムズは前作から15年経っているのもあって

ちょっと年取っちゃったなあ、という感じがなくはなかったのですが、

相変わらずの歌唱力とおとぎの国の感覚と意地悪な継母の演じ分けも含めて、

また、ディズニーらしくリスや鳥などのアニメーションとコラボする姿も

楽しく観られました。

前作ほどのインパクトがないような気もしたのですが(続編は難しいですよね)

安定のディズニーの雰囲気と、エイミー・アダムズやイディーナ・メンゼルの

素晴らしい歌を堪能できて個人的には満足の「魔法にかけられて2」でありました。

結婚式を挙げる新婦の役で出ていた方でした。

かなり癖の強い雰囲気を醸し出している方なので

(上のポスターで冠被っている女性)ジゼルとの戦いの場面も

かなり見ごたえがありましたが、こういう悪役のキャスティングも

話に入り込めるかどうか、大事な要素だなあと思いました。

アンダレーシアからやってきてジゼルに魔法の杖を渡すナンシーを演じていたのは

前作同様イディーナ・メンゼルですが、前作では歌う場面があったか記憶なく、

今作ではさすがアナ雪のエルサ!という歌唱力を披露していて大満足。

(前髪おろしている髪型はちょっと違和感ありましたが(^-^;)

ジゼルを演じていたエイミー・アダムズは前作から15年経っているのもあって

ちょっと年取っちゃったなあ、という感じがなくはなかったのですが、

相変わらずの歌唱力とおとぎの国の感覚と意地悪な継母の演じ分けも含めて、

また、ディズニーらしくリスや鳥などのアニメーションとコラボする姿も

楽しく観られました。

前作ほどのインパクトがないような気もしたのですが(続編は難しいですよね)

安定のディズニーの雰囲気と、エイミー・アダムズやイディーナ・メンゼルの

素晴らしい歌を堪能できて個人的には満足の「魔法にかけられて2」でありました。

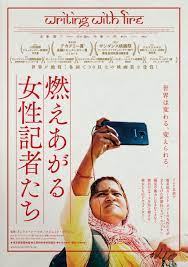

映画「燃えあがる女性記者たち」を観る [映画(ま行)]

田端のチュプキさんで上映されているのを知り観に行きました。

あらすじは映画.comさんより。

インド北部のウッタル・プラデーシュ州で、

カースト外の「不可触民」として差別を受けるダリトの女性たちによって

設立された新聞社カバル・ラハリヤ(「ニュースの波」の意)は、

紙媒体からSNSやYouTubeでの発信を中心とするデジタルメディアとして

新たな挑戦を開始する。

ペンをスマートフォンに持ちかえた女性記者たちは、

貧困や階層、ジェンダーという多重の差別や偏見にさらされ、

夫や家族からの抵抗に遭いながらも、粘り強く取材して独自のニュースを伝え続ける。

彼女たちが起こした波は、やがて大きなうねりとなって広がっていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日本のメディアは、この映画を観て自分たちの報道姿勢を反省してほしい。

忖度や偏向報道が当たり前のテレビを始めとした日本メディアに対して

改めてというか憤りを感じてしまうような映画でした。

インドのカースト制度については詳しくはないものの、未だに存在するもの、

として理解していましたが、

あらすじは映画.comさんより。

インド北部のウッタル・プラデーシュ州で、

カースト外の「不可触民」として差別を受けるダリトの女性たちによって

設立された新聞社カバル・ラハリヤ(「ニュースの波」の意)は、

紙媒体からSNSやYouTubeでの発信を中心とするデジタルメディアとして

新たな挑戦を開始する。

ペンをスマートフォンに持ちかえた女性記者たちは、

貧困や階層、ジェンダーという多重の差別や偏見にさらされ、

夫や家族からの抵抗に遭いながらも、粘り強く取材して独自のニュースを伝え続ける。

彼女たちが起こした波は、やがて大きなうねりとなって広がっていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日本のメディアは、この映画を観て自分たちの報道姿勢を反省してほしい。

忖度や偏向報道が当たり前のテレビを始めとした日本メディアに対して

改めてというか憤りを感じてしまうような映画でした。

インドのカースト制度については詳しくはないものの、未だに存在するもの、

として理解していましたが、

この映画はバラモンというカーストの上位に属しながらも

英語ができないという理由で貧しい生活を送る父親が描かれていましたが、

今作では、カーストに属さないインド国民がいるということに驚きました。

ダリットと呼ばれる不可触民というだけで差別され迫害を受ける、

日本でも部落問題についてドキュメンタリーで知る機会を持ちましたが、

インドについてはカースト制度というのが未だに大きな存在であることを

改めて知りました。

ダリットというだけで差別される彼女たちが、ペンをスマホに持ちかえて

(印刷物でも発信しながら、よりネット社会に発信することの影響力を重視して)

新聞の発行と並行して積極的にYouTubeに世の中に知ってほしいと思う事実、

積極的に発信していく姿に、日本のようにメディアの仕事につくには高学歴が

必要と言われるのとまったくことなり、スマホがうまく使えなかったり、

家に電気がなくスマホの充電が出来なかったり、また、スマホの英語がうまく

読めない人もいる中、彼女たちが事実を報じたい、世界に発信していきたいという

熱い思いで取材に奔走する、実際会ったこともないのに画面越しに応援している

自分がおりました。

家父長制度というか、危険なところまで足を運んで取材しながらも

妻として母として家のこともやらなければならない、

(ダンナは手伝おうという感じもなく妻が働くことに不満ぽい雰囲気)

独身でこれからも記者として仕事を続けていきたいと思う有能な女性が

結婚(⇐渋々)することで仕事を辞めなければならないという場面には、

差別以外でも仕事をしたい気持ちを阻害する要因が非常に多く、

結果的にこの女性は結婚後、記者に復帰したとエンドロールで印されて

いましたが、こういうのを見ると、独身でのほほんと暮らしている自分、

(あ、お仕事はちゃんとやっていますから!)

増税や社会保険料率が上がってもお給料が増えず物価高という不満は

ありつつも、仕事することの阻害要因はないので恵まれていることに

感謝しないといけないな、としみじみ思いました。

映画の後半は、ヒンズーナショナリズムについて取材する彼女たちを

描いているのですが、大多数のヒンズー教信者が国を司るような、

現在のモディ首相の選挙の場面も取材しているのが映像として映るのですが、

英語ができないという理由で貧しい生活を送る父親が描かれていましたが、

今作では、カーストに属さないインド国民がいるということに驚きました。

ダリットと呼ばれる不可触民というだけで差別され迫害を受ける、

日本でも部落問題についてドキュメンタリーで知る機会を持ちましたが、

インドについてはカースト制度というのが未だに大きな存在であることを

改めて知りました。

ダリットというだけで差別される彼女たちが、ペンをスマホに持ちかえて

(印刷物でも発信しながら、よりネット社会に発信することの影響力を重視して)

新聞の発行と並行して積極的にYouTubeに世の中に知ってほしいと思う事実、

積極的に発信していく姿に、日本のようにメディアの仕事につくには高学歴が

必要と言われるのとまったくことなり、スマホがうまく使えなかったり、

家に電気がなくスマホの充電が出来なかったり、また、スマホの英語がうまく

読めない人もいる中、彼女たちが事実を報じたい、世界に発信していきたいという

熱い思いで取材に奔走する、実際会ったこともないのに画面越しに応援している

自分がおりました。

家父長制度というか、危険なところまで足を運んで取材しながらも

妻として母として家のこともやらなければならない、

(ダンナは手伝おうという感じもなく妻が働くことに不満ぽい雰囲気)

独身でこれからも記者として仕事を続けていきたいと思う有能な女性が

結婚(⇐渋々)することで仕事を辞めなければならないという場面には、

差別以外でも仕事をしたい気持ちを阻害する要因が非常に多く、

結果的にこの女性は結婚後、記者に復帰したとエンドロールで印されて

いましたが、こういうのを見ると、独身でのほほんと暮らしている自分、

(あ、お仕事はちゃんとやっていますから!)

増税や社会保険料率が上がってもお給料が増えず物価高という不満は

ありつつも、仕事することの阻害要因はないので恵まれていることに

感謝しないといけないな、としみじみ思いました。

映画の後半は、ヒンズーナショナリズムについて取材する彼女たちを

描いているのですが、大多数のヒンズー教信者が国を司るような、

現在のモディ首相の選挙の場面も取材しているのが映像として映るのですが、

この映画でも、イスラム教信者の住むスラム街をヒンズー教信者が襲撃する、

見ていてとても嫌で悲しくなる場面ですが、実際こういうことが頻繁に

起きているのかな、と思うと、取材を受けるヒンズー教信者の青年が

最初はダリットの女性記者に違う世界の人といったような扱いをするものの

真摯に向き合う記者に対して態度が変わっていくのを感じましたが、

それでも選挙の様子を見ていると、ヒンズー教信者の熱狂ぶりというか、

それ以外の人たちはやっぱり排除されているように見えました。

ダリットの女性が性被害を受けたり殺されても警察が取り合わない様子も

スマホで撮影しながら取材する姿を見ると、この記者たちの身を案じて

しまいながら見てしまったのですが、ペンは剣より強し、を体現していく

彼女たちの姿を見て、日本のメディアの腐れぶりに改めて怒りを感じました。

こういう差別がこの映画でなくなってほしいと願う一方、なかなか難しいのかも

という危惧もありつつ、取材する彼女たちの輝くような表情には尊敬の一言しかなく、

インドという国を一端だけかもしれませんが知る機会をもらえたことには感謝の

「燃えあがる女性記者たち」でありました。

見ていてとても嫌で悲しくなる場面ですが、実際こういうことが頻繁に

起きているのかな、と思うと、取材を受けるヒンズー教信者の青年が

最初はダリットの女性記者に違う世界の人といったような扱いをするものの

真摯に向き合う記者に対して態度が変わっていくのを感じましたが、

それでも選挙の様子を見ていると、ヒンズー教信者の熱狂ぶりというか、

それ以外の人たちはやっぱり排除されているように見えました。

ダリットの女性が性被害を受けたり殺されても警察が取り合わない様子も

スマホで撮影しながら取材する姿を見ると、この記者たちの身を案じて

しまいながら見てしまったのですが、ペンは剣より強し、を体現していく

彼女たちの姿を見て、日本のメディアの腐れぶりに改めて怒りを感じました。

こういう差別がこの映画でなくなってほしいと願う一方、なかなか難しいのかも

という危惧もありつつ、取材する彼女たちの輝くような表情には尊敬の一言しかなく、

インドという国を一端だけかもしれませんが知る機会をもらえたことには感謝の

「燃えあがる女性記者たち」でありました。

映画「名探偵ポアロ:ベネチアの亡霊」を観る [映画(ま行)]

前作(ナイル殺人事件)であまりにもアクション満載のポアロに違和感があったのですが

アガサ・クリスティーだし、と、ケネス・ブラナーが演じるポアロをまた観に行って

しまいました。

あらすじは映画.comさんより。

アガサ・クリスティーだし、と、ケネス・ブラナーが演じるポアロをまた観に行って

しまいました。

あらすじは映画.comさんより。

ミステリアスで美しい水上の迷宮都市ベネチア。

流浪の日々を送る名探偵エルキュール・ポアロは、

死者の声を話すことができるという霊媒師のトリックを見破るために、

子どもの亡霊が出るという謎めいた屋敷での降霊会に参加する。

しかし、そこで招待客のひとりが人間には不可能な方法で殺害される事件が発生。

犯人が実在するかさえ不明な殺人事件に戸惑いながらも、真相究明に挑むポアロだったが……。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

全編薄暗い。( 一一)

![リトル・マーメイド 4K UHD MovieNEX [4K ULTRA HD+ブルーレイ+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray] リトル・マーメイド 4K UHD MovieNEX [4K ULTRA HD+ブルーレイ+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51aAJGG0gBL._SL160_.jpg) この作品も海の中が中心だったので薄暗い雰囲気が多めでしたが、

この作品も海の中が中心だったので薄暗い雰囲気が多めでしたが、

今回の名探偵ポアロは古いお屋敷の中での密室ミステリーだったのもあって、

薄暗さが最初から最後まで続くという、目の悪い私には厳しい映画でした。

と、本筋と関係ないことを書いてしまいましたが、

前作のようなポアロのアクション(違和感ありあり)はなくなり、

逆に推理の力を惑わせるような犯人によるポアロへの仕掛けもあって、

純粋な推理、という感じではなかったのと、その殺し方、無理じゃないの、

というツッコミどころもありました。

今回の犯人はそうかなあと序盤で思っていた人だったので、

犯人が誰か分からずドキドキしっぱなし、ということはなく、

ただ、意外な人が意外なことをやっていたことが最後に分かって、

想像している以外の展開もあったのはよかったと思います。

(ミステリーを鑑賞する側としてはホッとする)

隠居したポアロを旧知のミステリー作家が降霊会につれていき、

そこに登場する霊媒師がミシェル・ヨーという贅沢なキャスティングながら、

意外とあっさり殺されてしまい拍子抜けしてしまったのですが、

(その殺され方もアカデミー賞女優にやらせていいの?って感じ(笑))

ある共通項や展開の仕方で、

![犬神家の一族 角川映画 THE BEST [Blu-ray] 犬神家の一族 角川映画 THE BEST [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51wrOnUVw0L._SL160_.jpg)

流浪の日々を送る名探偵エルキュール・ポアロは、

死者の声を話すことができるという霊媒師のトリックを見破るために、

子どもの亡霊が出るという謎めいた屋敷での降霊会に参加する。

しかし、そこで招待客のひとりが人間には不可能な方法で殺害される事件が発生。

犯人が実在するかさえ不明な殺人事件に戸惑いながらも、真相究明に挑むポアロだったが……。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

全編薄暗い。( 一一)

![リトル・マーメイド 4K UHD MovieNEX [4K ULTRA HD+ブルーレイ+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray] リトル・マーメイド 4K UHD MovieNEX [4K ULTRA HD+ブルーレイ+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51aAJGG0gBL._SL160_.jpg)

リトル・マーメイド 4K UHD MovieNEX [4K ULTRA HD+ブルーレイ+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

- 発売日: 2023/09/20

- メディア: Blu-ray

今回の名探偵ポアロは古いお屋敷の中での密室ミステリーだったのもあって、

薄暗さが最初から最後まで続くという、目の悪い私には厳しい映画でした。

と、本筋と関係ないことを書いてしまいましたが、

前作のようなポアロのアクション(違和感ありあり)はなくなり、

逆に推理の力を惑わせるような犯人によるポアロへの仕掛けもあって、

純粋な推理、という感じではなかったのと、その殺し方、無理じゃないの、

というツッコミどころもありました。

今回の犯人はそうかなあと序盤で思っていた人だったので、

犯人が誰か分からずドキドキしっぱなし、ということはなく、

ただ、意外な人が意外なことをやっていたことが最後に分かって、

想像している以外の展開もあったのはよかったと思います。

(ミステリーを鑑賞する側としてはホッとする)

隠居したポアロを旧知のミステリー作家が降霊会につれていき、

そこに登場する霊媒師がミシェル・ヨーという贅沢なキャスティングながら、

意外とあっさり殺されてしまい拍子抜けしてしまったのですが、

(その殺され方もアカデミー賞女優にやらせていいの?って感じ(笑))

ある共通項や展開の仕方で、

![犬神家の一族 角川映画 THE BEST [Blu-ray] 犬神家の一族 角川映画 THE BEST [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51wrOnUVw0L._SL160_.jpg)

犬神家の一族 角川映画 THE BEST [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: KADOKAWA / 角川書店

- 発売日: 2019/02/08

- メディア: Blu-ray

この作品もちょっと思い浮かべました。

(石坂浩二演じる金田一耕助とポアロがどこか重なった感じ)

実際のベネチアは水没したりオーバーツーリズムで大変だったりのイメージが

最近は強いのですが、今回の舞台は昔なのでそんなこともなく、

風情ある雰囲気とゴンドラをちょっとだけですが楽しめる作品でした。

(2008年に行った時は霧がすごくてろくに景色が見えず)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2008-12-08

と、昔訪れた時のことを思い出しつつ(映画に景色は殆ど映りませんが)

ドキドキも少なめで自分の推理通りの展開でどこか満足した感ありの、

「名探偵ポアロ:ベネチアの亡霊」でありました。

(石坂浩二演じる金田一耕助とポアロがどこか重なった感じ)

実際のベネチアは水没したりオーバーツーリズムで大変だったりのイメージが

最近は強いのですが、今回の舞台は昔なのでそんなこともなく、

風情ある雰囲気とゴンドラをちょっとだけですが楽しめる作品でした。

(2008年に行った時は霧がすごくてろくに景色が見えず)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2008-12-08

と、昔訪れた時のことを思い出しつつ(映画に景色は殆ど映りませんが)

ドキドキも少なめで自分の推理通りの展開でどこか満足した感ありの、

「名探偵ポアロ:ベネチアの亡霊」でありました。

映画「モリコーネ 映画が恋した音楽家」を観る [映画(ま行)]

予告編を観ていて気になっていた作品、公開後から大分時間のたったところで

やっと観ることができました。

あらすじはYahoo!映画さんより。

多くの映画やテレビ作品で音楽を手掛け、

2020年に逝去したエンニオ・モリコーネ氏。

クエンティン・タランティーノ監督やクリント・イーストウッドらが

彼に賛辞を贈る一方、自身は映画音楽の芸術的価値が低かった当時の

苦しい胸のうちを明かす。

『荒野の用心棒』での成功、『アンタッチャブル』で3度目のアカデミー賞

ノミネートとなるも受賞を逃し、落ち込む様子なども描かれる。

やっと観ることができました。

あらすじはYahoo!映画さんより。

多くの映画やテレビ作品で音楽を手掛け、

2020年に逝去したエンニオ・モリコーネ氏。

クエンティン・タランティーノ監督やクリント・イーストウッドらが

彼に賛辞を贈る一方、自身は映画音楽の芸術的価値が低かった当時の

苦しい胸のうちを明かす。

『荒野の用心棒』での成功、『アンタッチャブル』で3度目のアカデミー賞

ノミネートとなるも受賞を逃し、落ち込む様子なども描かれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

マカロニウェスタン、観てみようかな。

という気持で観終わりました。

エンニオ・モリコーネというと、映画の中でも紹介されていた、

![ニュー・シネマ・パラダイス SUPER HI-BIT EDITION [DVD] ニュー・シネマ・パラダイス SUPER HI-BIT EDITION [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51b0Obw4nuL._SL160_.jpg)

ニュー・シネマ・パラダイス SUPER HI-BIT EDITION [DVD]

- 出版社/メーカー: アスミック・エース

- 発売日: 2009/06/19

- メディア: DVD

![アンタッチャブル30周年記念ブルーレイTV吹替初収録特別版(初回生産限定) [Blu-ray] アンタッチャブル30周年記念ブルーレイTV吹替初収録特別版(初回生産限定) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51bBMy8c2FL._SL160_.jpg)

アンタッチャブル30周年記念ブルーレイTV吹替初収録特別版(初回生産限定) [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: パラマウント

- 発売日: 2017/11/08

- メディア: Blu-ray

これらのイメージが強いのですが、幼い頃に父親と同じトランペット奏者を目指し

(目指したというよりは父親にトランペットを演奏するように厳しく指導された印象)

その後、クラシックの作曲技法をペトラッシ氏(作曲家)に学んでから、

ラジオ、テレビ番組の音楽を作曲し、その後、映画音楽の制作に携わる、

絵画と同じく、芸術を生み出すアーティストの人生を知ると興味が湧く性格なので

今作で俄然モリコーネさんに興味が湧いたのですが、お昼を食べた直後だったのもあって

序盤の淡々とした流れ(アンタッチャブルが出てくるのは後半というか殆ど最後)に

うとうとしてしまったのは反省です。(^-^;

対位法(バッハより前に生まれた複数の旋律を合わせる作曲法なんだそうです)を

活用した映画音楽、時に楽譜に旋律を書かず演者に委ねるというのも実験的、

作曲家として様々なことをやってみたいという活力のようなものを感じましたが、

予告編でも描かれている通り、賞レースには運から見放されていた感もあって、

(そういう描き方をしたいという作り手側の考えが明白に伝わっていましたが(^-^;)

その前にグラミー賞は受賞していたようですが、アカデミー賞を受賞したのは、

2007年に名誉賞、そして2016年に作曲賞というのも今回知ったのですが、

いつまでも受賞できないマーティン・スコセッシ監督にどこか重なるというか、

(スコセッシ監督もまさかリメイクで初受賞すると思いませんでしたが)

才能があるのに運に恵まれない、でも最後には報われてよかった、

どこかホッとする自分もおりました。

ただ、モリコーネさんがアカデミー賞を受賞した、

観たのは覚えているのですが、自分の鑑賞記事を観ると

タランティーノ監督作品にしては不発だったみたいで、

音楽のことには微塵も触れていないのが我ながら残念でしたので、

音楽を意識しながら改めて鑑賞しようと思います。

クリント・イーストウッドなどの映画監督だけでなく、

映画音楽に携わる作曲家として、ジョン・ウィリアムズやハンス・ジマーが

登場していたのが個人的には萌えたのですが、音楽のない映画もある中で、

やはり映画は音楽と映像の組合せで相乗効果が生まれてより楽しめる、

そういうものなのだと改めて思えた、

「モリコーネ 映画が恋した音楽家」でありました。

(目指したというよりは父親にトランペットを演奏するように厳しく指導された印象)

その後、クラシックの作曲技法をペトラッシ氏(作曲家)に学んでから、

ラジオ、テレビ番組の音楽を作曲し、その後、映画音楽の制作に携わる、

絵画と同じく、芸術を生み出すアーティストの人生を知ると興味が湧く性格なので

今作で俄然モリコーネさんに興味が湧いたのですが、お昼を食べた直後だったのもあって

序盤の淡々とした流れ(アンタッチャブルが出てくるのは後半というか殆ど最後)に

うとうとしてしまったのは反省です。(^-^;

対位法(バッハより前に生まれた複数の旋律を合わせる作曲法なんだそうです)を

活用した映画音楽、時に楽譜に旋律を書かず演者に委ねるというのも実験的、

作曲家として様々なことをやってみたいという活力のようなものを感じましたが、

予告編でも描かれている通り、賞レースには運から見放されていた感もあって、

(そういう描き方をしたいという作り手側の考えが明白に伝わっていましたが(^-^;)

その前にグラミー賞は受賞していたようですが、アカデミー賞を受賞したのは、

2007年に名誉賞、そして2016年に作曲賞というのも今回知ったのですが、

いつまでも受賞できないマーティン・スコセッシ監督にどこか重なるというか、

(スコセッシ監督もまさかリメイクで初受賞すると思いませんでしたが)

才能があるのに運に恵まれない、でも最後には報われてよかった、

どこかホッとする自分もおりました。

ただ、モリコーネさんがアカデミー賞を受賞した、

観たのは覚えているのですが、自分の鑑賞記事を観ると

タランティーノ監督作品にしては不発だったみたいで、

音楽のことには微塵も触れていないのが我ながら残念でしたので、

音楽を意識しながら改めて鑑賞しようと思います。

クリント・イーストウッドなどの映画監督だけでなく、

映画音楽に携わる作曲家として、ジョン・ウィリアムズやハンス・ジマーが

登場していたのが個人的には萌えたのですが、音楽のない映画もある中で、

やはり映画は音楽と映像の組合せで相乗効果が生まれてより楽しめる、

そういうものなのだと改めて思えた、

「モリコーネ 映画が恋した音楽家」でありました。

Netflix「目指せメタルロード」を観る [映画(ま行)]

YouTubeでNetflixおススメ映画で紹介されていたので鑑賞した作品です。

あらすじはYahoo!映画さんより。

ヘビメタ好きの高校生ハンター(エイドリアン・グリーンスミス)と

ケビン(ジェイデン・マーテル)は、メタルバンドを組もうとするが

周囲は誰もヘビメタに興味がなかった。

ベーシストがなかなか見つからず困っていた彼らはある日、

チェロを弾けるエミリー(アイシス・ヘインズワース)を見つける。

ベースの代わりにチェロを加えてバンドを結成した3人は、

バンドコンテストでの優勝を目標に練習を続ける。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヘヴィメタル最高!

と思えた映画でした。

って、私の人生においてヘヴィメタルは主流ではなかったのですが。(^-^;

それでも周りにヘビメタファンは必ずいたりして、

こういうTシャツを着ている人を見かけることも多々ありましたが、

ヘヴィメタルってどのあたりまでが範囲なのか実は良く知らず、

AC/DC、モーター・ヘッド、ホワイト・スネイク、モトリー・クルー、アイアン・メイデン、

ブラック・サバス、スコーピオンズ、ジューダス・プリーストなどなど、

パッと思いつくグループがこんな感じですが、wikiを見ると、ヴァン・ヘイレンとか

ボン・ジョヴィも分類されるんですね。(ポップな感じで違うと思ってた)

今更ながららwikiを読んでその変遷なども理解しつつあるのですが、

思春期のあたりだとメタリカ、メガデス、アンスラックスといった記憶で、

当時デュランデュランが好きだった私にはヘビーすぎる感がありました。

![ヘヴィ・トリップ/俺たち崖っぷち北欧メタル! [Blu-ray] ヘヴィ・トリップ/俺たち崖っぷち北欧メタル! [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/516vbDRsRlS._SL160_.jpg)

あらすじはYahoo!映画さんより。

ヘビメタ好きの高校生ハンター(エイドリアン・グリーンスミス)と

ケビン(ジェイデン・マーテル)は、メタルバンドを組もうとするが

周囲は誰もヘビメタに興味がなかった。

ベーシストがなかなか見つからず困っていた彼らはある日、

チェロを弾けるエミリー(アイシス・ヘインズワース)を見つける。

ベースの代わりにチェロを加えてバンドを結成した3人は、

バンドコンテストでの優勝を目標に練習を続ける。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヘヴィメタル最高!

と思えた映画でした。

って、私の人生においてヘヴィメタルは主流ではなかったのですが。(^-^;

それでも周りにヘビメタファンは必ずいたりして、

AC/DC Back In Black 2016 Tour Tシャツ

- 出版社/メーカー:

- メディア: ウェア&シューズ

IRON MAIDEN Tシャツ アイアン・メイデン (アイアンメイデン) バンドTシャツロックTシャツメンズレディースRockrockband T-SHIRTSファッション/半袖 ヘヴィメタル

- 出版社/メーカー:

- メディア: ウェア&シューズ

こういうTシャツを着ている人を見かけることも多々ありましたが、

ヘヴィメタルってどのあたりまでが範囲なのか実は良く知らず、

AC/DC、モーター・ヘッド、ホワイト・スネイク、モトリー・クルー、アイアン・メイデン、

ブラック・サバス、スコーピオンズ、ジューダス・プリーストなどなど、

パッと思いつくグループがこんな感じですが、wikiを見ると、ヴァン・ヘイレンとか

ボン・ジョヴィも分類されるんですね。(ポップな感じで違うと思ってた)

今更ながららwikiを読んでその変遷なども理解しつつあるのですが、

思春期のあたりだとメタリカ、メガデス、アンスラックスといった記憶で、

当時デュランデュランが好きだった私にはヘビーすぎる感がありました。

![ヘヴィ・トリップ/俺たち崖っぷち北欧メタル! [Blu-ray] ヘヴィ・トリップ/俺たち崖っぷち北欧メタル! [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/516vbDRsRlS._SL160_.jpg)

ヘヴィ・トリップ/俺たち崖っぷち北欧メタル! [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: キングレコード

- 発売日: 2021/08/04

- メディア: Blu-ray

3年くらい前に観たフィンランドのヘヴィメタル映画(大爆笑した)で、

ヘヴィメタルが脈々と21世紀にも続いていると思い込んでいての今作、

すっかりヘヴィメタルが衰退していたことを知り驚いたというか、

時代についていっていない自分に気づいたわけですが(笑)

ヘヴィメタル好きの高校生のハンター(父が医者で裕福ながら母が家出し精神不安定)、

ケビン(ひ弱だったがヘヴィメタルとの出会いで才能開花)の2人が

バンドコンテストに出場しようとベース担当のメンバー探しをして見つけたのがエミリー、

彼女もセロトニン不足になると精神不安定になるもののチェロの技術は素晴らしく、

3人がコンテストに向けて練習(順調にいかないあたりも青春ものです)し、

コンテストに出場してめでたしめでたし、となるので観ていて楽しいです。

バンド経験のある方だったら更に共感度が増して楽しいのではないかと思います。

私は詳しくないので誰が誰だかわからなかったのですが、

終盤でヘヴィメタル界のスーパースターたちが登場します。

アンスラックスのスコット・イアン、メタリカのカーク・ハメット、

レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンのトム・モレロ、

ジューダス・プリーストのロブ・ハルフォード、だそうですが(ググった)

ファンの方にはこういうところも堪らないでしょうね。

エミリーがチェロでヘヴィメタルを奏でるこの場面、

ヘヴィメタルが脈々と21世紀にも続いていると思い込んでいての今作、

すっかりヘヴィメタルが衰退していたことを知り驚いたというか、

時代についていっていない自分に気づいたわけですが(笑)

ヘヴィメタル好きの高校生のハンター(父が医者で裕福ながら母が家出し精神不安定)、

ケビン(ひ弱だったがヘヴィメタルとの出会いで才能開花)の2人が

バンドコンテストに出場しようとベース担当のメンバー探しをして見つけたのがエミリー、

彼女もセロトニン不足になると精神不安定になるもののチェロの技術は素晴らしく、

3人がコンテストに向けて練習(順調にいかないあたりも青春ものです)し、

コンテストに出場してめでたしめでたし、となるので観ていて楽しいです。

バンド経験のある方だったら更に共感度が増して楽しいのではないかと思います。

私は詳しくないので誰が誰だかわからなかったのですが、

終盤でヘヴィメタル界のスーパースターたちが登場します。

アンスラックスのスコット・イアン、メタリカのカーク・ハメット、

レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンのトム・モレロ、

ジューダス・プリーストのロブ・ハルフォード、だそうですが(ググった)

ファンの方にはこういうところも堪らないでしょうね。

エミリーがチェロでヘヴィメタルを奏でるこの場面、

このアーティストを思い出したのですが、クラシックの弦楽器とヘヴィメタル、

実はよく合うものですね。(^-^)

バンドコンテストでギターを弾きまくるハンターが日頃の怒りや不安から

解放されるように浮遊していく場面を観てなんだか目頭が熱くなったのですが、

自分もなにか没頭できるものを見つけて日頃のモヤモヤから自分を解き放ってみたい、

そんな気持ちになりながらヘヴィメタルというジャンルを再認識することができた

「目指せメタルロード」でありました。

※原題の”METAL LORDS”は「メタルの神々たち」という意味で、

LORD(神)≠ROAD(道)なのに、と思ったのですが、

邦題としては道の方がよいのかな、なんて思いました。(^-^;

実はよく合うものですね。(^-^)

バンドコンテストでギターを弾きまくるハンターが日頃の怒りや不安から

解放されるように浮遊していく場面を観てなんだか目頭が熱くなったのですが、

自分もなにか没頭できるものを見つけて日頃のモヤモヤから自分を解き放ってみたい、

そんな気持ちになりながらヘヴィメタルというジャンルを再認識することができた

「目指せメタルロード」でありました。

※原題の”METAL LORDS”は「メタルの神々たち」という意味で、

LORD(神)≠ROAD(道)なのに、と思ったのですが、

邦題としては道の方がよいのかな、なんて思いました。(^-^;

映画「MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない」を観る [映画(ま行)]

年明け最初に映画館(田端のChupkiさん)で観た作品です。

あらすじはYahoo!映画さんより。

とある広告代理店に勤める吉川朱海(円井わん)は、大手広告代理店へ転職することを

決めているが、プライベートも後回しになるほど仕事に追われていた。

ある月曜日の朝、彼女は後輩二人組から

「僕たち、同じ1週間を繰り返しています!」と言われ、

やがてほかの社員たちもタイムループの中に閉じ込められていることを確信する。

しかし、脱出の鍵を握る永久部長(マキタスポーツ)はそのことに気付く気配がない。

社員たちのさまざまな思いが交錯する中、彼らはチームプレーで異常事態からの脱出を

目指す。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あっという間の82分。痛快大爆笑!

予習無しで観たのですがとにかく今年のトップ5にははいるのでは?というほど

面白い作品でした。

いわゆるタイムループものなので最後は脱出できるかな、と思いながら

あらすじはYahoo!映画さんより。

とある広告代理店に勤める吉川朱海(円井わん)は、大手広告代理店へ転職することを

決めているが、プライベートも後回しになるほど仕事に追われていた。

ある月曜日の朝、彼女は後輩二人組から

「僕たち、同じ1週間を繰り返しています!」と言われ、

やがてほかの社員たちもタイムループの中に閉じ込められていることを確信する。

しかし、脱出の鍵を握る永久部長(マキタスポーツ)はそのことに気付く気配がない。

社員たちのさまざまな思いが交錯する中、彼らはチームプレーで異常事態からの脱出を

目指す。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あっという間の82分。痛快大爆笑!

予習無しで観たのですがとにかく今年のトップ5にははいるのでは?というほど

面白い作品でした。

いわゆるタイムループものなので最後は脱出できるかな、と思いながら

映画の中でも登場するこの作品などを思い浮かべてみたのですが、

この作品の名前は出てこずちょっと残念。

(あとで考えたら「隔たる世界の2人」は脱出できず悲しかった)

この映画、タイムループを脱出するためにどうするかは副題に書いてあるので

そうか、上司に気づかせないと終わらないんだ、というのが観る前から

分かるのですが、その上司というのがマキタスポーツ。(笑)

どうみてもクセがあり過ぎる上司をどうやって気づかせるのか、

そこまでの展開が分かりやすくスピーディに描かれているので

最後までグイグイひき込まれてみることができました。

大手広告代理店の下請けの広告代理店が舞台で、大手から無茶ブリされても

それにこたえなければいけない悲哀(ブラック企業のような過酷な労働)、

大手広告代理店の洒落たオフィスに対して

(オーナーを演じていたのがカメ止めのしゅはまさんでびっくり)

吉川たちが働く職場は古い雑居ビルの狭いオフィスに机ギュウギュウで

雑然とした雰囲気でオシャレからは程遠く、仕事で泊まり込みの時は

床にも寝るような環境、実際の広告業界もきっとそうなんだろうな、と

思う中、ツボにはまってしまったのが大手広告代理店の崎野が

吉川に無茶ブリ電話をかけてくるときの着メロで、

徹夜作業で憔悴しきっている吉川のスマホに「崎野さん」と表示されて

同時に”You can do it♪ You can do it ♪”とムカつくくらい明るいテンポの

歌が流れる場面で、大手広告代理店と下請けの関係の悲哀を感じながら、

笑ってみている自分がおりました。

と、大手広告代理店の無茶ブリに応えるために毎日会社に泊まり込みで作業する

吉川たちがどうやってタイムループを脱するか、が見どころで、

最初にタイムループに気づいた後輩2人(村田と遠藤)の説明を聞いても

信じられない吉川が2人から見せられる白い鳩のジェスチャー、

タイムループして訪れる月曜日の朝に観る衝撃的な光景なのですが、

それをきっかけにめまぐるしい1週間を大手広告代理店からも無茶ブリにも

効率よく応えていけるようになっていくのですが、

(会社泊まりこみすぎてズタボロの外見がスッキリしていく変化も笑える)

上司の永久部長(マキタスポーツ)(⇐この名前を見ると脱出できない懸念(笑))に

どうやって伝えるか、と後輩と相談すると出てきた言葉が「上申制度」。

なぜかこんなところで昭和ぽいフレーズが出てきます。(笑)

吉川からいきなり永久部長に伝えるわけにもいかず、間に入っている2人の上司、

森山(ヲタ)と平(他の社員と違うスキルあり)にタイムループを気づかせるか、

2人の攻略作戦を練って奏功しやっと本丸の永久部長にたどり着き、

タイムループを繰り返す原因を破壊してやっと脱出、、、と思ったら、

そう簡単にはいかず(笑)、再び1週間前の月曜日に戻ってしまう。

愕然とする吉川たち、再度、永久部長にタイムループにはまっていることを

気づかせるために吉川他社員たちが行うのがPPTをつかったプレゼンで、

永久部長の言うことをスライドに盛り込んで同時に投影するという場面で

思わずふいてしまったのですが、彼らの他に秘書の聖子さんも加わって

タイムループ脱出に向かう姿、その後、脱出した後のみんなの清々しい様子からの、

永久部長の部下思いのラストまで(おいしいところはマキタスポーツがもっていく)

結果を想像しながらもドキドキしてたくさん笑って最後にすっきりした気持ちで

観終わった「MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない」

でありました。

※今回は田端チュプキさんで、字幕、音声ガイド付きで鑑賞したので

字幕のお陰で登場人物の名前をすぐ覚えることができたのと、

檀鼓太郎さん(銚子電鉄の「電車を止めるな!」でハマった音声ガイドの方)の

音声ガイドで更に面白く笑いながら見ることができました。

他の映画館でも楽しめますが、田端チュプキさんならではの楽しみ方ができて

おススメです!

(あとで考えたら「隔たる世界の2人」は脱出できず悲しかった)

この映画、タイムループを脱出するためにどうするかは副題に書いてあるので

そうか、上司に気づかせないと終わらないんだ、というのが観る前から

分かるのですが、その上司というのがマキタスポーツ。(笑)

どうみてもクセがあり過ぎる上司をどうやって気づかせるのか、

そこまでの展開が分かりやすくスピーディに描かれているので

最後までグイグイひき込まれてみることができました。

大手広告代理店の下請けの広告代理店が舞台で、大手から無茶ブリされても

それにこたえなければいけない悲哀(ブラック企業のような過酷な労働)、

大手広告代理店の洒落たオフィスに対して

(オーナーを演じていたのがカメ止めのしゅはまさんでびっくり)

吉川たちが働く職場は古い雑居ビルの狭いオフィスに机ギュウギュウで

雑然とした雰囲気でオシャレからは程遠く、仕事で泊まり込みの時は

床にも寝るような環境、実際の広告業界もきっとそうなんだろうな、と

思う中、ツボにはまってしまったのが大手広告代理店の崎野が

吉川に無茶ブリ電話をかけてくるときの着メロで、

徹夜作業で憔悴しきっている吉川のスマホに「崎野さん」と表示されて

同時に”You can do it♪ You can do it ♪”とムカつくくらい明るいテンポの

歌が流れる場面で、大手広告代理店と下請けの関係の悲哀を感じながら、

笑ってみている自分がおりました。

と、大手広告代理店の無茶ブリに応えるために毎日会社に泊まり込みで作業する

吉川たちがどうやってタイムループを脱するか、が見どころで、

最初にタイムループに気づいた後輩2人(村田と遠藤)の説明を聞いても

信じられない吉川が2人から見せられる白い鳩のジェスチャー、

タイムループして訪れる月曜日の朝に観る衝撃的な光景なのですが、

それをきっかけにめまぐるしい1週間を大手広告代理店からも無茶ブリにも

効率よく応えていけるようになっていくのですが、

(会社泊まりこみすぎてズタボロの外見がスッキリしていく変化も笑える)

上司の永久部長(マキタスポーツ)(⇐この名前を見ると脱出できない懸念(笑))に

どうやって伝えるか、と後輩と相談すると出てきた言葉が「上申制度」。

なぜかこんなところで昭和ぽいフレーズが出てきます。(笑)

吉川からいきなり永久部長に伝えるわけにもいかず、間に入っている2人の上司、

森山(ヲタ)と平(他の社員と違うスキルあり)にタイムループを気づかせるか、

2人の攻略作戦を練って奏功しやっと本丸の永久部長にたどり着き、

タイムループを繰り返す原因を破壊してやっと脱出、、、と思ったら、

そう簡単にはいかず(笑)、再び1週間前の月曜日に戻ってしまう。

愕然とする吉川たち、再度、永久部長にタイムループにはまっていることを

気づかせるために吉川他社員たちが行うのがPPTをつかったプレゼンで、

永久部長の言うことをスライドに盛り込んで同時に投影するという場面で

思わずふいてしまったのですが、彼らの他に秘書の聖子さんも加わって

タイムループ脱出に向かう姿、その後、脱出した後のみんなの清々しい様子からの、

永久部長の部下思いのラストまで(おいしいところはマキタスポーツがもっていく)

結果を想像しながらもドキドキしてたくさん笑って最後にすっきりした気持ちで

観終わった「MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない」

でありました。

※今回は田端チュプキさんで、字幕、音声ガイド付きで鑑賞したので

字幕のお陰で登場人物の名前をすぐ覚えることができたのと、

檀鼓太郎さん(銚子電鉄の「電車を止めるな!」でハマった音声ガイドの方)の

音声ガイドで更に面白く笑いながら見ることができました。

他の映画館でも楽しめますが、田端チュプキさんならではの楽しみ方ができて

おススメです!

映画「ミセス・ハリス パリに行く」を観る [映画(ま行)]

予告編を観て気になっていた作品、日比谷のシャンテで鑑賞しました。

あらすじはYahoo!映画さんより。

1950年代のイギリス・ロンドン。

戦争で夫を失い家政婦として働くミセス・ハリス(レスリー・マンヴィル)は、

ある日勤め先でクリスチャン・ディオールのドレスに出会う。

その美しさに心を奪われた彼女は、ディオールのドレスを買うことを決意する。

必死にお金をためてフランス・パリへ向かい、ディオール本店を訪れるも

支配人のマダム・コルベール(イザベル・ユペール)に冷たくあしらわれる

ハリスだったが、夢を諦めない彼女の姿は出会った人々の心を動かしていく。

あらすじはYahoo!映画さんより。

1950年代のイギリス・ロンドン。

戦争で夫を失い家政婦として働くミセス・ハリス(レスリー・マンヴィル)は、

ある日勤め先でクリスチャン・ディオールのドレスに出会う。

その美しさに心を奪われた彼女は、ディオールのドレスを買うことを決意する。

必死にお金をためてフランス・パリへ向かい、ディオール本店を訪れるも

支配人のマダム・コルベール(イザベル・ユペール)に冷たくあしらわれる

ハリスだったが、夢を諦めない彼女の姿は出会った人々の心を動かしていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

多幸感に包まれるような映画でした。

ミセス・ハリスが誰にでも親切にすることが自分にかえってくる、

善行がいい意味でのブーメランでかえってくるような展開で、

終盤、え??と一瞬思ったものの、いや、これで終わらないだろう、と

展開が読めてしまったのですが(多分そういう人、多かったのでは)

思った通りに終わってホッとしました。

ディオールのCMが流れてから映画本編が流れたのですが、

本編でもやはり協力あってのあの豪華なドレス、なので、ディオールの案件に

なりそうなところもどこか優しくオブラートで包んだ感じで表現されていました。

ミセス・ハリスにたっぷり親近感を感じることができなかったのが残念でしたが

それが演じていたレスリー・マンヒルの演技(全体的に地味な感じ)なのか、

初めてのパリで親切な人達のお陰でミラクル連発になるほどミセス・ハリスが

普段からいい人だという描き方が私には物足りなかったような気がしました。

と、若干のモヤモヤポイントはあるものの、家政婦(お掃除)として一生懸命働き、

わがままな女優の卵に振り回され、お金持ちの奥さんには給与を支払ってもらえず、

でも、そこで観たディオールのドレスに魅せられて、パリ行のために内職もいとわず

とにかく必死でお金を貯めようとする姿、ドッグレースで負けてパリ行をあきらめた

ところで戦死した夫の遺族年金?などお金が戻ってきてミラクル連発。

パリに着いてどうやってディオールの店に行っていいか分からずは話しかけた

ホームレスたちとの出会い(カバン盗られちゃうかと思ったらそうならず一安心)、

やっと着いたディオールで門前払いされそうになったところを助けるお金持ち、

(ただ、このお金持ちの終盤の心ない言葉は階級社会の高いところの人だからなのかも)

日帰りのつもりのパリ行、オートクチュールがそんなに時間がかかると思わなかった、と

いうのが当時情報を仕入れようと思ってもその術がなかったのだろうと推測できますが、

長期化するパリ滞在の中でも親切な人達に囲まれて楽しく過ごす姿が

どこかおとぎ話のようでもありました。

上流階級を知らないミセス・ハリスが気後れせずに飛び込んでいくことで起きる話、

その行動(お金持ってるからいいでしょ的な)があまりにも無鉄砲にも見えたのは

確かですが、上流階級(成金の奥様(鼻もちならない人の設定)も登場)から

見える労働階級、その逆も然りで、価値観の違う階級同士が触れあう中で、

互いを知ることから生まれるもの、違う価値観を拒まないで受け入れること、

すぐできることではないものの、そういうことも大事なんだろうなと思いました。

ディオールの支配人を演じていたイザベル・ユベールは好きな俳優さんですが、

ミセス・ハリスを引き立たせるための嫌な役で、えー、こんな役を演じているの?

と思っていたら、私生活で苦労しながらもディオールのブランドを守り抜こうとして

ミセス・ハリスだけでなく従業員にも厳しく接していたわけですが、

最後にはいい人じゃないの、と描く終わり方で私も最後の最後にホッとしました。

パリについたところから、サルトルの哲学の話(実存主義)が出てくるのですが、

Visible・Invisibleという言葉になぞらえて、上流階級にとって労働者階級はInvisible、

自分もInvisibleなんだというミセス・ハリスの言葉が印象的でした。

私もどちらかというと会社でそんな立ち位置(Invisible)な気がして、

そんなところではミセス・ハリスに共感したのですが、

(無駄な仕事はないし、やったことに対して報われたいと思う気持が沸々湧いてきた)

オートクチュールからプレタポルテに変わっていく時代の設定だそうで、

架空の人物とはいえミセス・ハリスのような存在がいたから?

私でも買えるようなディール商品(ハンカチとか)もその後販売あれるようになった、

のでしょうね。

と、いくつになっても夢を見ることは大事だと(叶えられるかは別問題ですが)

楽しい気持ちで観られた「ミセス・ハリス パリへ行く」でありました。

映画「チャンス!メイドの逆襲」を観る [映画(ま行)]

ここから暫くアップする映画記事は骨折入院中~退院後まで、

気分転換で特に考えなくてもよさそうな映画ばかりを見続けた、

という備忘録記事です。

気分転換で特に考えなくてもよさそうな映画ばかりを見続けた、

という備忘録記事です。

あらすじはAmazonさんより。(Yahoo!映画には掲載されていなかった(笑))

10年働いたけど、我慢の限界!搾取X未払いXパワハラ反対!

次期パナマ大統領選に立候補した実業家の夫、美貌維に忙しい妻。

男に夢中の女子高生の双子、無邪気な小学生の息子。

そんな一家は豪邸で暮らしながらもその実情は火の車で...。

家政婦2人が雇い主を成敗するパワフル・コメディ!!

10年働いたけど、我慢の限界!搾取X未払いXパワハラ反対!

次期パナマ大統領選に立候補した実業家の夫、美貌維に忙しい妻。

男に夢中の女子高生の双子、無邪気な小学生の息子。

そんな一家は豪邸で暮らしながらもその実情は火の車で...。

家政婦2人が雇い主を成敗するパワフル・コメディ!!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

初めて見たパナマ映画がこれ。(笑)

パナマ(とコロンビア)の映画だそうですが、コメディと言えばコメディながら、

結構ブラックというか心の底から笑っていいもんか、、という感じでした。(^-^;

コロンビアから出稼ぎでパナマにやってきてお金持ちの家で家政婦として働く2人、

大統領?選挙に出馬して忙しい夫、買い物とエステ(美容整形)に熱心な妻、

性の乱れが心配な高校生の娘(双子)、ませた息子(小学生くらい)、

家族全員がクズな描き方というか、貧しい人の気持ちもわからないお金持ちが

雇用主という設定なので、家政婦たちの悩みなんて理解する気もない、という

お金持ちと労働者(対極にいる人たち)を描きくところから始まります。

タイトルからも想像できますが、メイドが逆襲というかで大暴れするんだろうな、と

想像しながら見ていると、ホントにその通りで(笑)、かといって、その逆襲の仕方が

積もり積もった怒りとはいえ荒唐無稽な感じがないというか、どこかリアルで、

明るく笑うより、そこまでやらなくてもいいんじゃないの、と突っ込みたくなるような

かなりブラックな演出でした。

(ラテンの国ではこれが痛快なのかもしれないので文化の違い、かもしれません。(^-^;)

家政婦さんたちが暴れるきっかけになったのが、お給料の未払い。

母国へ仕送りしたいのに給与遅延が続いていると金持ち妻に訴えるものの、

忙しいと相手にされず、それが積もり積もって遂に爆発して逆襲するわけですが、

実はこのお家、派手にやりすぎて(見栄っ張り)銀行からの借り入れも増えて

(妻の実家がお金持ちですが無心し過ぎでサポートしてもらえない)

資金繰りが厳しくてお給料を支払う余裕などないことが途中で分かります。

じゃあ、家にあるものを売ってお金にすればいいと家具や調度品を運び出して

どんどん売却する家政婦さんたち。(お陰で豪邸内空っぽ状態)

逆襲する前から2人ともどこか疲れた顔つきでイライラしている様子、

タイトルに通り逆襲するだろうというのは理解しながら見ているものの、

やっている内容が犯罪レベルなので(ラテンの国では許容範囲なのか謎)

復讐しながら自分たちのやっていることが自由へのパスポートだと思ってしまうのを見て、

うーん、そんなことやってたら捕まっちゃうんじゃないの?と共感できなかった、

とはいえ、後半で暴かれる夫の秘密(ここは若干笑える)、家政婦たちと妻が

なんとなく互いの事情を察するように見えたところは悪くないかなと思いました。

最終的にはなんとなくめでたしめでたしな感じで

(家政婦さんたちがよく捕まらなかったなというのが正直な感想ですが、

そんな悲しい終わり方もよくないでしょうし)

母国に帰って幸せに過ごしてください、という気持で観終わりましたが、

ながら見(真剣に観ない)でAmazonプライム対象で観る、というくらいであれば

軽く見られるかもしれない「チャンス!メイドの逆襲」でありました。

ーーー

後々の制裁の為か、金持ち一家がほぼほぼクズに描かれている。なので、どんな目に遭おうが「自業自得」でしかない。

そもそも金持ちで満たされている人は、身分が下の人に当たらないんですよね。だからあんなに態度悪く描写されてるのかな。

![エンドロールのつづき [DVD] エンドロールのつづき [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51k5hbf2z8L._SL160_.jpg)

![スラムドッグ$ミリオネア [Blu-ray] スラムドッグ$ミリオネア [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZvJQnpQkL._SL160_.jpg)

![ヘイトフル・エイト [DVD] ヘイトフル・エイト [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61pZYZ7tiUL._SL160_.jpg)

![2 Cellos [12 inch Analog] 2 Cellos [12 inch Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/61efhGt2ufL._SL160_.jpg)

![恋はデジャ・ブ [Blu-ray] 恋はデジャ・ブ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/514SzUftZzL._SL160_.jpg)

![パーム・スプリングス [DVD] パーム・スプリングス [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51A0TFqVBaS._SL160_.jpg)