映画「ファンシィダンス」を観る [映画(は行)]

YouTubeの角川映画チャンネルで無料公開されていたので

そういえば、周防監督作品で未見だった、、、と鑑賞しました。

そういえば、周防監督作品で未見だった、、、と鑑賞しました。

あらすじはAmazonさんより。

ロックバンドを組んで典型的なシティボーイを気取っていた塩野陽平クン。

ところがなんと、家業を継いで田舎の寺の住職になるため坊主の修行をするはめに…。

かくして禅寺を舞台に、厳しくもおしゃれなお寺ライフが始まった。

古参の僧達に怒鳴られ蹴られ、寝ても覚めても座禅と作法。

陽平クンの頭の中には都会に残してきた美人の恋人真朱サンの姿もチラついて…。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

彦摩呂が!

とても痩せていました。(笑)

周防監督の商業映画第一作目がこの作品らしいので

ロックバンドを組んで典型的なシティボーイを気取っていた塩野陽平クン。

ところがなんと、家業を継いで田舎の寺の住職になるため坊主の修行をするはめに…。

かくして禅寺を舞台に、厳しくもおしゃれなお寺ライフが始まった。

古参の僧達に怒鳴られ蹴られ、寝ても覚めても座禅と作法。

陽平クンの頭の中には都会に残してきた美人の恋人真朱サンの姿もチラついて…。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

彦摩呂が!

とても痩せていました。(笑)

周防監督の商業映画第一作目がこの作品らしいので

これよりも前の作品、ちょうどバブルの頃に公開されたので、

35年くらい前、、だから主役のもっくんも若いし、彼女役の鈴木保奈美も

服装がバブルの頃のイケイケな感じだし、でもそれよりなにより、

修行僧の陽平(もっくん)と一緒に修行する英峻を演じていた彦摩呂、

一瞬だれだか分かりませんでした。そのくらい物凄い変化。

久しぶりに見たテレビドラマ(宮藤官九郎最高!)に出ていた彦摩呂に

うわー、更に増量してるー、と自分も増量しているのを棚に上げて驚いた、

その数日後にこの映画を(彦摩呂出演を知らず)観たのでとにかくびっくり。

その後、画面に登場する度に「この人は彦摩呂、の若いころ」と自分に

言い聞かせながら見ていたので、集中力の半分以上がそこにもっていかれる、

なんともいえない鑑賞となりました。ダメですね。反省。

彦摩呂の変貌ぶりに対して、同じ修行僧の珍念を演じた田口浩正さんは

全然変わっていなくて、なんだか対照的に見えました。

話自体は般若湯と称してお酒呑んじゃうお坊さんの話が落語にもあるように

指導役のお坊さん(竹中直人)も陽平たちに厳しいようで自分たちには甘い、

全てのお坊さんがこんな感じではないと思いつつ、周防監督が描くとなんともいえず

クスっと笑ってしまうような展開で飽きずに見られました。

35年前なので、もっくんも鈴木保奈美もセリフがなんだか、、、、という

もやッとした感想もありますが、根は真面目ながら掟破りの存在だった陽平が

その後修行僧として厳しい表情になる(もっくんも痩せていった感じ)、

位の高い首座(しゅそ)になるための法戦式を乗り切ってやっと下山したものの、

彼女との価値観の違いを指摘されてお別れしてしまうのはちょっと残念ですが、

お坊さんのことって知っていそうで意外としらないものだな、という目線で

(彦摩呂の変化も含めて)楽しめた「ファンシィダンス」でありました。

35年くらい前、、だから主役のもっくんも若いし、彼女役の鈴木保奈美も

服装がバブルの頃のイケイケな感じだし、でもそれよりなにより、

修行僧の陽平(もっくん)と一緒に修行する英峻を演じていた彦摩呂、

一瞬だれだか分かりませんでした。そのくらい物凄い変化。

久しぶりに見たテレビドラマ(宮藤官九郎最高!)に出ていた彦摩呂に

うわー、更に増量してるー、と自分も増量しているのを棚に上げて驚いた、

その数日後にこの映画を(彦摩呂出演を知らず)観たのでとにかくびっくり。

その後、画面に登場する度に「この人は彦摩呂、の若いころ」と自分に

言い聞かせながら見ていたので、集中力の半分以上がそこにもっていかれる、

なんともいえない鑑賞となりました。ダメですね。反省。

彦摩呂の変貌ぶりに対して、同じ修行僧の珍念を演じた田口浩正さんは

全然変わっていなくて、なんだか対照的に見えました。

話自体は般若湯と称してお酒呑んじゃうお坊さんの話が落語にもあるように

指導役のお坊さん(竹中直人)も陽平たちに厳しいようで自分たちには甘い、

全てのお坊さんがこんな感じではないと思いつつ、周防監督が描くとなんともいえず

クスっと笑ってしまうような展開で飽きずに見られました。

35年前なので、もっくんも鈴木保奈美もセリフがなんだか、、、、という

もやッとした感想もありますが、根は真面目ながら掟破りの存在だった陽平が

その後修行僧として厳しい表情になる(もっくんも痩せていった感じ)、

位の高い首座(しゅそ)になるための法戦式を乗り切ってやっと下山したものの、

彼女との価値観の違いを指摘されてお別れしてしまうのはちょっと残念ですが、

お坊さんのことって知っていそうで意外としらないものだな、という目線で

(彦摩呂の変化も含めて)楽しめた「ファンシィダンス」でありました。

Netflix「ベッカム」を観る [映画(は行)]

Netflixのお勧めに上がってきたドキュメンタリー、

私も知っている人なので興味あり鑑賞しました。

内容はNetflixのサイトより。

私も知っている人なので興味あり鑑賞しました。

内容はNetflixのサイトより。

つましい家庭で育ったサッカー少年が、一躍サッカー界の世界的大スターに。

デビッド・ベッカムの軌跡を、未公開映像を交えて振り返るドキュメンタリーシリーズ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

デビッド・ベッカムという一人の人間の半生が丁寧に綴られていました。

私自身、ベッカムというスターを知ったのは日韓共催のワールドカップ、

2002年なのでもう20年以上前のことなのか、とそんなことにも驚きましたが、

当時話題になっていたのは中津江村に大幅に遅れてやってきたカメルーン代表、

あとは、やっぱりベッカムだったなあ(髪型真似している人いっぱいいたし)、

デビッド・ベッカムの軌跡を、未公開映像を交えて振り返るドキュメンタリーシリーズ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

デビッド・ベッカムという一人の人間の半生が丁寧に綴られていました。

私自身、ベッカムというスターを知ったのは日韓共催のワールドカップ、

2002年なのでもう20年以上前のことなのか、とそんなことにも驚きましたが、

当時話題になっていたのは中津江村に大幅に遅れてやってきたカメルーン代表、

あとは、やっぱりベッカムだったなあ(髪型真似している人いっぱいいたし)、

この映画もワールドカップの頃の作品、ベッカムに憧れる女子サッカーを

描いた作品もあったくらい注目されていたのだなあ、

そんなことも思い出しながら4つのエピソードを鑑賞しました。

1つめは「人生を変えたシュート」。

小さい頃から父と一緒に楽しんでいたサッカー、

(父が自分が叶えられなかった夢を息子に託すというパターン)

12歳でファーガソン監督にスカウトされてマンチェスターユナイテッドの主軸に

なるまで成長し、1996年、21歳の時に出た試合でハーフウェイラインから蹴った

ボールがゴールしたことで更に注目されるようになります。

大手スポンサーがついて派手な生活を送る中で知り合ったのが、当時人気のあった

スパイスガールズのメンバーだったビクトリア。

パパラッチ格好の標的になってサッカー以外でも注目されるようになって、

サッカーでも不安定な状態でスタメンを外されるようになったものの

ワールドカップ(1998年フランス)にイングランド代表として出場、

が、アルゼンチン戦でレッドカードで一発退場、予選敗退でその戦犯とされてしまう。

国民の手のひら返しって酷いですね。

持ち上げて一気に突き落とすのは、日本のメディアや熱心なファンでもありますが、

試合前日に妊娠したことを伝えるビクトリアもベッカムのピリピリ感を察しなかったのか

分かっていて敢えて伝えたのか、サッカーに興味なさすぎる感じがしてしまいつつ

(その存在が逆にベッカムのその後にはよかったのかもしれないのですが)

レッドカード、そして敗退、監督はベッカムを守らない、、という状況には

誰しも自分を守ろうとする保身になりがちですが、あまりにも酷いと思いながら鑑賞終了。

続いて2つめのエピソード「非難の矛先」。

1998年のワールドカップでの予選敗退で国内で非難を浴びるベッカム、

殺害の脅迫まで受ける中、アメリカに行けば皆忘れるだろうと暫くNYで過ごすものの

1人で帰国すれば再び非難の嵐。

(イギリスのパブにベッカムの首つり人形がぶら下げられている光景はショックでした)

一躍有名になってからマンチェスターユナイテッドのファーガソン監督との関係も

悪化していったものの、世間からの非難を浴びるベッカムを守ってくれたのは、

マンチェスターユナイテッドの監督、選手、受付のおばちゃんまでベッカムを守り

父の夢(マンチェスターユナイテッドでプレーすること)を叶えようという気持ちで

成績をあげていき、第一子のブルックリンが誕生。

ワールドカップ予選では1998年の過ち(レッドカードで予選敗退)を正したいと、

予選を勝ち抜いて日韓共催のワールドカップでも活躍。

今もSNSでの誹謗中傷など酷いもんですが、安全なところから個人を非難するのって

本当に卑怯なことだと思います。

日本でも誹謗中傷がエスカレートして命を落とされる方もいるような残念なことが

起きていますが、ベッカムを戦犯扱いした上にビクトリアまで悪妻のように叩きまくる、

そんな中でもマンチェスターユナイテッドの人たちがベッカムを守ろうとしたという

話には目頭が熱くなりました。。

3つめのエピソードは、「ゴールデンボール」。

サッカー以外でも活躍していくベッカムとファーガソン監督の関係が悪化し、

(ビクトリアと監督の関係は最悪だったとのこと)

家族も大切にしたいベッカムが選んだのはスペインのレアル・マドリードへの移籍、

スペインでは大歓迎され、チームメイトのジダンやロナウド、ロベルトカルロス、

フィーゴなどのスター選手たちと活躍していきますが、2004年にかつて在籍していた

マンチェスターユナイテッドのコーチ(カルロス・ケイレス)がレアルの監督に就任、

嫌がらせを受けチームも低迷(結果的にはこの監督、半年でくび)、その後は再び活躍、

そんな時に、ベッカムが浮気してしまいます。

最後のエピソードは、「ひた走る理由」。

パーソナルアシスタントと浮気したことで家庭不和になったもののそこは和解。

レアル・マドリードからアメリカのLAギャラクシーに移籍した後は、

(他の選手より格段に高い報酬が避難の的になったりしてここも大変そうでした)

ACミラン、そしてパリ・サンジェルマンへと移籍が続き、最終的には精神に体が

ついていかないことを悟って引退するベッカム、現在は、家族との時間を大切にしながら

インテル・マイアミのオーナーとしてもサッカーを支えている。。。

こんな感じで、小さい頃のベッカムからワールドカップのベッカム、

その後のベッカムまでの半生を観たわけですが、田舎ののんびりした家で

家族のために料理を作りふるまうベッカムの姿を観ていると、サッカーの実力が

あるのにその態度が時に勘違いされ非難の的になる、注目されるが故に苦労も多く

今はそこから落ち着いて過ごせるようになったことに安堵しているようにみえました。

最近の姿だと、昨年のエリザベス女王崩御の際、一般国民と一緒に長蛇の列に並び、

何時間も並び続けていたのを思い出しますが、若くて活躍して(稼いでいると)

妬む人が必ず出てくる、パパラッチに追いかけられてもサッカーを続け、

今は未来のサッカーのために活躍している姿を観て心穏やかに観終わりました。

今回のドキュメンタリーは、これまでベッカムに起きた事件(イベント)について

ベッカムと関係者(ファーガソン監督とか)双方がインタビューで話しているので

ある程度中立性を保てていたように見えましたが、あれだけ関係が悪化したのに

ファーガソンがインタビューを受けているのは「ギャラいいから?」なんて

ちょっとうがった見方もしてしまいました。(笑)

最初に紹介した通り、

描いた作品もあったくらい注目されていたのだなあ、

そんなことも思い出しながら4つのエピソードを鑑賞しました。

1つめは「人生を変えたシュート」。

小さい頃から父と一緒に楽しんでいたサッカー、

(父が自分が叶えられなかった夢を息子に託すというパターン)

12歳でファーガソン監督にスカウトされてマンチェスターユナイテッドの主軸に

なるまで成長し、1996年、21歳の時に出た試合でハーフウェイラインから蹴った

ボールがゴールしたことで更に注目されるようになります。

大手スポンサーがついて派手な生活を送る中で知り合ったのが、当時人気のあった

スパイスガールズのメンバーだったビクトリア。

パパラッチ格好の標的になってサッカー以外でも注目されるようになって、

サッカーでも不安定な状態でスタメンを外されるようになったものの

ワールドカップ(1998年フランス)にイングランド代表として出場、

が、アルゼンチン戦でレッドカードで一発退場、予選敗退でその戦犯とされてしまう。

国民の手のひら返しって酷いですね。

持ち上げて一気に突き落とすのは、日本のメディアや熱心なファンでもありますが、

試合前日に妊娠したことを伝えるビクトリアもベッカムのピリピリ感を察しなかったのか

分かっていて敢えて伝えたのか、サッカーに興味なさすぎる感じがしてしまいつつ

(その存在が逆にベッカムのその後にはよかったのかもしれないのですが)

レッドカード、そして敗退、監督はベッカムを守らない、、という状況には

誰しも自分を守ろうとする保身になりがちですが、あまりにも酷いと思いながら鑑賞終了。

続いて2つめのエピソード「非難の矛先」。

1998年のワールドカップでの予選敗退で国内で非難を浴びるベッカム、

殺害の脅迫まで受ける中、アメリカに行けば皆忘れるだろうと暫くNYで過ごすものの

1人で帰国すれば再び非難の嵐。

(イギリスのパブにベッカムの首つり人形がぶら下げられている光景はショックでした)

一躍有名になってからマンチェスターユナイテッドのファーガソン監督との関係も

悪化していったものの、世間からの非難を浴びるベッカムを守ってくれたのは、

マンチェスターユナイテッドの監督、選手、受付のおばちゃんまでベッカムを守り

父の夢(マンチェスターユナイテッドでプレーすること)を叶えようという気持ちで

成績をあげていき、第一子のブルックリンが誕生。

ワールドカップ予選では1998年の過ち(レッドカードで予選敗退)を正したいと、

予選を勝ち抜いて日韓共催のワールドカップでも活躍。

今もSNSでの誹謗中傷など酷いもんですが、安全なところから個人を非難するのって

本当に卑怯なことだと思います。

日本でも誹謗中傷がエスカレートして命を落とされる方もいるような残念なことが

起きていますが、ベッカムを戦犯扱いした上にビクトリアまで悪妻のように叩きまくる、

そんな中でもマンチェスターユナイテッドの人たちがベッカムを守ろうとしたという

話には目頭が熱くなりました。。

3つめのエピソードは、「ゴールデンボール」。

サッカー以外でも活躍していくベッカムとファーガソン監督の関係が悪化し、

(ビクトリアと監督の関係は最悪だったとのこと)

家族も大切にしたいベッカムが選んだのはスペインのレアル・マドリードへの移籍、

スペインでは大歓迎され、チームメイトのジダンやロナウド、ロベルトカルロス、

フィーゴなどのスター選手たちと活躍していきますが、2004年にかつて在籍していた

マンチェスターユナイテッドのコーチ(カルロス・ケイレス)がレアルの監督に就任、

嫌がらせを受けチームも低迷(結果的にはこの監督、半年でくび)、その後は再び活躍、

そんな時に、ベッカムが浮気してしまいます。

最後のエピソードは、「ひた走る理由」。

パーソナルアシスタントと浮気したことで家庭不和になったもののそこは和解。

レアル・マドリードからアメリカのLAギャラクシーに移籍した後は、

(他の選手より格段に高い報酬が避難の的になったりしてここも大変そうでした)

ACミラン、そしてパリ・サンジェルマンへと移籍が続き、最終的には精神に体が

ついていかないことを悟って引退するベッカム、現在は、家族との時間を大切にしながら

インテル・マイアミのオーナーとしてもサッカーを支えている。。。

こんな感じで、小さい頃のベッカムからワールドカップのベッカム、

その後のベッカムまでの半生を観たわけですが、田舎ののんびりした家で

家族のために料理を作りふるまうベッカムの姿を観ていると、サッカーの実力が

あるのにその態度が時に勘違いされ非難の的になる、注目されるが故に苦労も多く

今はそこから落ち着いて過ごせるようになったことに安堵しているようにみえました。

最近の姿だと、昨年のエリザベス女王崩御の際、一般国民と一緒に長蛇の列に並び、

何時間も並び続けていたのを思い出しますが、若くて活躍して(稼いでいると)

妬む人が必ず出てくる、パパラッチに追いかけられてもサッカーを続け、

今は未来のサッカーのために活躍している姿を観て心穏やかに観終わりました。

今回のドキュメンタリーは、これまでベッカムに起きた事件(イベント)について

ベッカムと関係者(ファーガソン監督とか)双方がインタビューで話しているので

ある程度中立性を保てていたように見えましたが、あれだけ関係が悪化したのに

ファーガソンがインタビューを受けているのは「ギャラいいから?」なんて

ちょっとうがった見方もしてしまいました。(笑)

最初に紹介した通り、

この映画、原題は「Bend it like Beckham」となっているとおり、

ベッカムのフリーキックで描かれる放物線のようにボールを曲げられるように

したいと思う女子たちの青春ドラマなのですが、ドキュメンタリーの中で

映し出されたベッカムのフリーキックの放物線のきれいなことといったら、

おまけにそれがゴールするのですからファンは熱狂しますよね。

特にサッカーが好きというわけでもありませんが、

一つの時代を作り上げた人と言う点で見ても非常に興味深かかった、

「ベッカム」でありました。

ベッカムのフリーキックで描かれる放物線のようにボールを曲げられるように

したいと思う女子たちの青春ドラマなのですが、ドキュメンタリーの中で

映し出されたベッカムのフリーキックの放物線のきれいなことといったら、

おまけにそれがゴールするのですからファンは熱狂しますよね。

特にサッカーが好きというわけでもありませんが、

一つの時代を作り上げた人と言う点で見ても非常に興味深かかった、

「ベッカム」でありました。

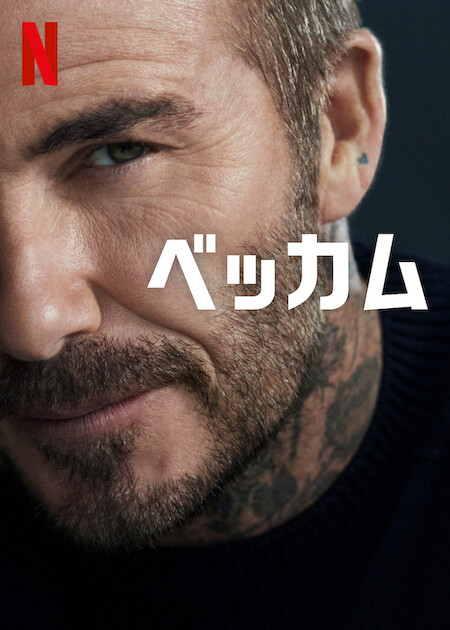

映画「掘る女 縄文人の落とし物」を観る [映画(は行)]

予告編で気になっていた作品、田端のチュプキさんで鑑賞しました。

内容は映画.comさんより。

縄文遺跡の発掘調査に携わる女性たちを記録したドキュメンタリー。

「北海道・北東北の縄文遺跡群」が2021年7月に世界文化遺産に登録され、

再評価が進む縄文文化。

約1万6000年~3000年前に作られた奇妙なデザインの土器や、

どこかかわいげのある土偶たちの謎は、現代に生きる多くの人々をひきつける。

その発掘に魅せられた女性たちにスポットを当て、

「≒草間彌生 わたし大好き」「氷の花火 山口小夜子」などの

ドキュメンタリー映画監督・松本貴子が3年間にわたって取材を敢行。

男性優位の考古学会において、発掘現場で汗だくになりながら夢中で地面を掘る

女性たちの生き生きとした姿を追う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

縄文時代って楽しい![[黒ハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/136.gif)

縄文土器について最初に知ったのは、小学校低学年の頃。

婆1号が実家エリア(千葉県佐倉市)で縄文土器の発掘バイトをしていたのですが、

夏場の暑い時期にもかかわらず毎日楽しそうに出かけ(色白なのに日焼けで真っ赤)

土器の破片を発掘した日にはそれこそテンション上げ上げだったのを覚えています。

その後、今度は発掘した土器の破片などを修復する作業に移行して、当然ですが

指導を受けながらの作業でしたが、それがまた楽しくて楽しくて仕方なく、

半年くらいでそのバイトが終了した時の落胆ぶりは相当なものでした。

おそらく、そんなバイトがなければ縄文土器には全く興味がなかった婆1号が

それほど惹かれてしまう魅力があるのだなと思いましたが、その後、社会の授業で

縄文時代について学んだ時、その後の弥生時代やそれ以降の時代よりも

どこか縄文時代が好きな自分がおりました。

過去のブログ記事を紐解いても、

(三内丸山遺跡とか)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2012-09-16-2

(青森県立郷土館とか)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2012-09-17-5

(国立歴史民俗博物館とか)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2014-01-19

縄文時代の土器とか見るとなんだか楽しくなる自分がおります。

特に、遮光器土偶が好き。(笑)

フレンドリーな雰囲気が好き

フレンドリーな雰囲気が好き

(イラストはフリー素材を使ってます)

マニアではありませんが、そんな感じで縄文時代というと楽しさが増し、

今回登場した3人の女性を見てもそのマニアックさが理解できるような、

自分はそこまで突き詰めるほどの根性と気力体力はありませんが、

彼女たちの姿を観ていてワクワクしている自分がおりました。

映画に登場する6人の女性、登場する順番で書きますと、

長野県星糞峠の遺跡発掘現場(黒曜石がたくさん)で働く調査員の大竹幸恵さん。

30年間同じ現場に通い続けてきて調査を続け、定年を迎えたころに調査終了、

その後も発掘現場だったところに作られた博物館で働いています。

(時折博物館の送迎バスの運転も行っているそうです)

2人目が岩手県北玉川遺跡で道路工事前に発掘調査を行う調査員の八木勝枝さん。

作業員(漁師の奥さん多め)と楽しく発掘調査している様子が見ていて楽しく、

自分が発掘した土偶の中でもお気に入りを紹介してくれる姿が可愛らしいアラサー。

3人目は、神奈川県の稲荷木遺跡で作業員として働く池田由美子さん。

求人チラシで応募して始めた発掘作業、ビギナーズラックで発掘してからはまり、

その後20年以上発掘作業を行っているベテランですが、興味のなかった世界にはまる、

その気持ち、縄文土器がきっかけなら尚更だろうな、と思いました。

4人目、5人目は発掘した合掌土偶がその後国宝になった、山内良子さんと林崎恵子さん。

6人目は栃木県の中根八幡遺跡で発掘を行う大学院生の伊沢加奈子さん。

亡くなった子供を埋葬するための甕を見つけてキラキラした目で丁寧に掘り進める姿、

婆1号もこんな感じで楽しそうに掘っていたのかな、なんて想像しました。

終演後に、監督の松本貴子さんによるトークショーが開催され、

何も知らずに見に来た私もラッキー!という気分で参加しました。

私よりちょっとお姉さんの松本監督

私よりちょっとお姉さんの松本監督

監督自身は考古学が好きということもなく、もともと渦巻き模様が好きで、

縄文土器にも描かれている渦巻き模様に興味を持って数少ない調査員の女性を

探して撮影させてほしいと依頼したそうです。

その依頼もアポなしだったりかなり体当たり的な感じだったりしたようですが

20代から60代までの女性が発掘にかかわる姿を描いているのは観ている私も

なんだか楽しく(実際の調査現場はきついだろうと思いますが)、

発掘されたものから推測される縄文人たちの生活ぶり(アニメ)も興味深く

作業員として働く機会があったらやってみたい気持ちになった、

「掘る女 縄文人の落とし物」でありました。

内容は映画.comさんより。

縄文遺跡の発掘調査に携わる女性たちを記録したドキュメンタリー。

「北海道・北東北の縄文遺跡群」が2021年7月に世界文化遺産に登録され、

再評価が進む縄文文化。

約1万6000年~3000年前に作られた奇妙なデザインの土器や、

どこかかわいげのある土偶たちの謎は、現代に生きる多くの人々をひきつける。

その発掘に魅せられた女性たちにスポットを当て、

「≒草間彌生 わたし大好き」「氷の花火 山口小夜子」などの

ドキュメンタリー映画監督・松本貴子が3年間にわたって取材を敢行。

男性優位の考古学会において、発掘現場で汗だくになりながら夢中で地面を掘る

女性たちの生き生きとした姿を追う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

縄文時代って楽しい

縄文土器について最初に知ったのは、小学校低学年の頃。

婆1号が実家エリア(千葉県佐倉市)で縄文土器の発掘バイトをしていたのですが、

夏場の暑い時期にもかかわらず毎日楽しそうに出かけ(色白なのに日焼けで真っ赤)

土器の破片を発掘した日にはそれこそテンション上げ上げだったのを覚えています。

その後、今度は発掘した土器の破片などを修復する作業に移行して、当然ですが

指導を受けながらの作業でしたが、それがまた楽しくて楽しくて仕方なく、

半年くらいでそのバイトが終了した時の落胆ぶりは相当なものでした。

おそらく、そんなバイトがなければ縄文土器には全く興味がなかった婆1号が

それほど惹かれてしまう魅力があるのだなと思いましたが、その後、社会の授業で

縄文時代について学んだ時、その後の弥生時代やそれ以降の時代よりも

どこか縄文時代が好きな自分がおりました。

過去のブログ記事を紐解いても、

(三内丸山遺跡とか)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2012-09-16-2

(青森県立郷土館とか)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2012-09-17-5

(国立歴史民俗博物館とか)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2014-01-19

縄文時代の土器とか見るとなんだか楽しくなる自分がおります。

特に、遮光器土偶が好き。(笑)

フレンドリーな雰囲気が好き

フレンドリーな雰囲気が好き(イラストはフリー素材を使ってます)

マニアではありませんが、そんな感じで縄文時代というと楽しさが増し、

今回登場した3人の女性を見てもそのマニアックさが理解できるような、

自分はそこまで突き詰めるほどの根性と気力体力はありませんが、

彼女たちの姿を観ていてワクワクしている自分がおりました。

映画に登場する6人の女性、登場する順番で書きますと、

長野県星糞峠の遺跡発掘現場(黒曜石がたくさん)で働く調査員の大竹幸恵さん。

30年間同じ現場に通い続けてきて調査を続け、定年を迎えたころに調査終了、

その後も発掘現場だったところに作られた博物館で働いています。

(時折博物館の送迎バスの運転も行っているそうです)

2人目が岩手県北玉川遺跡で道路工事前に発掘調査を行う調査員の八木勝枝さん。

作業員(漁師の奥さん多め)と楽しく発掘調査している様子が見ていて楽しく、

自分が発掘した土偶の中でもお気に入りを紹介してくれる姿が可愛らしいアラサー。

3人目は、神奈川県の稲荷木遺跡で作業員として働く池田由美子さん。

求人チラシで応募して始めた発掘作業、ビギナーズラックで発掘してからはまり、

その後20年以上発掘作業を行っているベテランですが、興味のなかった世界にはまる、

その気持ち、縄文土器がきっかけなら尚更だろうな、と思いました。

4人目、5人目は発掘した合掌土偶がその後国宝になった、山内良子さんと林崎恵子さん。

6人目は栃木県の中根八幡遺跡で発掘を行う大学院生の伊沢加奈子さん。

亡くなった子供を埋葬するための甕を見つけてキラキラした目で丁寧に掘り進める姿、

婆1号もこんな感じで楽しそうに掘っていたのかな、なんて想像しました。

終演後に、監督の松本貴子さんによるトークショーが開催され、

何も知らずに見に来た私もラッキー!という気分で参加しました。

監督自身は考古学が好きということもなく、もともと渦巻き模様が好きで、

縄文土器にも描かれている渦巻き模様に興味を持って数少ない調査員の女性を

探して撮影させてほしいと依頼したそうです。

その依頼もアポなしだったりかなり体当たり的な感じだったりしたようですが

20代から60代までの女性が発掘にかかわる姿を描いているのは観ている私も

なんだか楽しく(実際の調査現場はきついだろうと思いますが)、

発掘されたものから推測される縄文人たちの生活ぶり(アニメ)も興味深く

作業員として働く機会があったらやってみたい気持ちになった、

「掘る女 縄文人の落とし物」でありました。

映画「ビヨンド・ユートピア 脱北」を観る [映画(は行)]

ドキュメンタリーということで日比谷のシネマシャンテまで観に行きました。

映画の内容は映画.comさんより。

これまで1000人以上の脱北者を支援してきた韓国のキム・ソンウン牧師は、

幼児2人と老婆を含む5人家族の脱北を手伝うことに。

キム牧師による指揮の下、各地に身を潜める50人以上のブローカーが連携し、

中国、ベトナム、ラオス、タイを経由して亡命先の韓国を目指す、

移動距離1万2000キロメートルにもおよぶ決死の脱出作戦が展開される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ユートピアと思わされていた祖国からの脱出。

日本からそんなに遠くないところの人たちが命がけで脱北する様子を

詳細に見ることができいました。

一点気になったのは、ドキュメンタリーといってもアメリカ人の監督、

脱北ルートに行けば目立つわけでそこはおそらくアジア系スタッフが

監督とオンラインで連絡を取りながら撮影していたのだと思いますが、

現地に自らいって撮影する他のドキュメンタリーとはちょっと違うこと、

しかも、このような命がけで脱北する家族を撮影することのリスク、

今回無事脱北できたので映画として公開できたわけですが、これが

上手くいかなかった場合、製作側は責任をとるつもりだったのか、

これまで脱北をたくさんサポートしてきた韓国のキム牧師に

すべて委ねていたのではないか、でした。

北の国の実状や脱北について描いた作品は、

これまで1000人以上の脱北者を支援してきた韓国のキム・ソンウン牧師は、

幼児2人と老婆を含む5人家族の脱北を手伝うことに。

キム牧師による指揮の下、各地に身を潜める50人以上のブローカーが連携し、

中国、ベトナム、ラオス、タイを経由して亡命先の韓国を目指す、

移動距離1万2000キロメートルにもおよぶ決死の脱出作戦が展開される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ユートピアと思わされていた祖国からの脱出。

日本からそんなに遠くないところの人たちが命がけで脱北する様子を

詳細に見ることができいました。

一点気になったのは、ドキュメンタリーといってもアメリカ人の監督、

脱北ルートに行けば目立つわけでそこはおそらくアジア系スタッフが

監督とオンラインで連絡を取りながら撮影していたのだと思いますが、

現地に自らいって撮影する他のドキュメンタリーとはちょっと違うこと、

しかも、このような命がけで脱北する家族を撮影することのリスク、

今回無事脱北できたので映画として公開できたわけですが、これが

上手くいかなかった場合、製作側は責任をとるつもりだったのか、

これまで脱北をたくさんサポートしてきた韓国のキム牧師に

すべて委ねていたのではないか、でした。

北の国の実状や脱北について描いた作品は、

アニメですが、強制収容所の過酷な環境を知ることが出来た映画を

見てある程度理解していたつもりでしたが、今作のように、

38度線を越えたら韓国なのに、大量の地雷が埋め込まれていて越えられない、

ではどうやって移動すればいいのか、とキム牧師が考えたルートが、

北朝鮮⇒中国⇒南下してから飛行機でベトナム⇒ジャングルを越えてラオス、

更に麻薬取引に使われるため非常に危険なメコン川を渡ってタイ、

ここまでくれば脱北者と言って保護される、そこまでの距離やルートを

映画のスクリーン上で見て本当にこのルートを移動することが可能なのか、

(今回は小さいお子さん2人に80代のおばあちゃんもいるので尚更)

脱北できたからこその映画だというのは分かっているのですが、

脱北者を見つけたら強制送還する中国寄りのベトナムとラオスも危険なエリア、

ここを抜けるまでの行程、実際脱北できない人たちもこの家族の裏には

たくさんいたのだろうと思えました。

この映画は再現映像がないという表示が冒頭で映し出されますが、

(脱北者の拷問についてはアニメで紹介されていました)

貧しい国でも洗脳されることでユートピアだと思ってしまう国民たち、

この家族の脱北の様子以外に、脱北者による北朝鮮の洗脳教育についても

ところどころで紹介されますが、将軍様の伝説がキリストと同じ、

それがばれないように聖書を持っていると処刑されるような国、

北朝鮮と言えば、で思い出すマスゲームについても過酷な練習について

紹介されていて敵国想定のアメリカに対して強い国だとアピールするために

国民たちが辛い思いをしなければならない状況についても知ることができました。

また、今作で(顔は当然映りませんが)たくさん登場した脱北ブローカー、

北朝鮮と中国の国境付近から中国本土の移動、ベトナム、ラオス、タイに

船で移動させるまで何十人ものブローカーが脱北者をサポートする、

もちろんそれは善意ではなく脱北者がお金になるからという理由のみで、

冒頭に映し出される今回の家族たちの映像も、ブローカーがキム牧師に

お金を出すなら脱北を手伝うが出さないなら中国の警察に連れて行く、

半ば脅しのような交渉の際に使うために撮影したものということに驚きました。

脱北者も子供や若い女性なら中国内で人身売買の対象になるので警察に

連れていかず売ってしまうことも多いという事実、

ラオスに向かうジャングルでは同じルートを何度も歩かせ、

疲弊したところで更にお金を要求するブローカーの態度、

組織ではなくブローカーそれぞれが個人で活動しているそうですが、

自らリスクを抱えてまで手助けするのは全てがお金のため、

理不尽ながらそんな脱北ビジネスがあるから、今回登場した家族が

タイまでたどり着けたわけで、ブローカーの存在は要悪というか、

モヤモヤ感があるものの、他に術がないということなのだと思いました。

今作ではこの家族の他に、脱北した女性が北朝鮮に残した息子が

脱北しようとするものの失敗してしまう、というケースも紹介されました。

女性は現地のブローカーを信じるしかなく送金しますが、

ブローカーも自分の身に危険が及ぶと判断すると非情にサポートを打ち切る、

強制送還された息子がその後どうなったのか分からないままだったのが、

その後悲嘆にくれる女性の姿もあわせて残念で仕方ありませんでした。

実際はこういうケースの方が多いのかもしれないですね。

今回脱北できた家族が韓国で自由に発言し生活できるようになったところで

映画は終わりますが、おそらく韓国にいても大変なことは待っているでしょうし、

その中でもユートピアと思っていた祖国がそうではなかったことに気づけたのは

よかったのだろうと思えた「ビヨンド・ユートピア 脱北」でありました。

見てある程度理解していたつもりでしたが、今作のように、

38度線を越えたら韓国なのに、大量の地雷が埋め込まれていて越えられない、

ではどうやって移動すればいいのか、とキム牧師が考えたルートが、

北朝鮮⇒中国⇒南下してから飛行機でベトナム⇒ジャングルを越えてラオス、

更に麻薬取引に使われるため非常に危険なメコン川を渡ってタイ、

ここまでくれば脱北者と言って保護される、そこまでの距離やルートを

映画のスクリーン上で見て本当にこのルートを移動することが可能なのか、

(今回は小さいお子さん2人に80代のおばあちゃんもいるので尚更)

脱北できたからこその映画だというのは分かっているのですが、

脱北者を見つけたら強制送還する中国寄りのベトナムとラオスも危険なエリア、

ここを抜けるまでの行程、実際脱北できない人たちもこの家族の裏には

たくさんいたのだろうと思えました。

この映画は再現映像がないという表示が冒頭で映し出されますが、

(脱北者の拷問についてはアニメで紹介されていました)

貧しい国でも洗脳されることでユートピアだと思ってしまう国民たち、

この家族の脱北の様子以外に、脱北者による北朝鮮の洗脳教育についても

ところどころで紹介されますが、将軍様の伝説がキリストと同じ、

それがばれないように聖書を持っていると処刑されるような国、

北朝鮮と言えば、で思い出すマスゲームについても過酷な練習について

紹介されていて敵国想定のアメリカに対して強い国だとアピールするために

国民たちが辛い思いをしなければならない状況についても知ることができました。

また、今作で(顔は当然映りませんが)たくさん登場した脱北ブローカー、

北朝鮮と中国の国境付近から中国本土の移動、ベトナム、ラオス、タイに

船で移動させるまで何十人ものブローカーが脱北者をサポートする、

もちろんそれは善意ではなく脱北者がお金になるからという理由のみで、

冒頭に映し出される今回の家族たちの映像も、ブローカーがキム牧師に

お金を出すなら脱北を手伝うが出さないなら中国の警察に連れて行く、

半ば脅しのような交渉の際に使うために撮影したものということに驚きました。

脱北者も子供や若い女性なら中国内で人身売買の対象になるので警察に

連れていかず売ってしまうことも多いという事実、

ラオスに向かうジャングルでは同じルートを何度も歩かせ、

疲弊したところで更にお金を要求するブローカーの態度、

組織ではなくブローカーそれぞれが個人で活動しているそうですが、

自らリスクを抱えてまで手助けするのは全てがお金のため、

理不尽ながらそんな脱北ビジネスがあるから、今回登場した家族が

タイまでたどり着けたわけで、ブローカーの存在は要悪というか、

モヤモヤ感があるものの、他に術がないということなのだと思いました。

今作ではこの家族の他に、脱北した女性が北朝鮮に残した息子が

脱北しようとするものの失敗してしまう、というケースも紹介されました。

女性は現地のブローカーを信じるしかなく送金しますが、

ブローカーも自分の身に危険が及ぶと判断すると非情にサポートを打ち切る、

強制送還された息子がその後どうなったのか分からないままだったのが、

その後悲嘆にくれる女性の姿もあわせて残念で仕方ありませんでした。

実際はこういうケースの方が多いのかもしれないですね。

今回脱北できた家族が韓国で自由に発言し生活できるようになったところで

映画は終わりますが、おそらく韓国にいても大変なことは待っているでしょうし、

その中でもユートピアと思っていた祖国がそうではなかったことに気づけたのは

よかったのだろうと思えた「ビヨンド・ユートピア 脱北」でありました。

映画「PERFECT DAYS」を観る [映画(は行)]

呑み記事のストックがなくなったのですが映画記事のストックがまだありますので

もうちょっとだけ映画記事を続けたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヴィム・ベンダース監督作品、役所広司主演というのが気になって

映画館で鑑賞しました。

あらすじは映画.comさんより。

東京・渋谷でトイレの清掃員として働く平山。

淡々とした同じ毎日を繰り返しているようにみえるが、

彼にとって日々は常に新鮮な小さな喜びに満ちている。

昔から聴き続けている音楽と、休日のたびに買う古本の文庫を読むことが楽しみであり、

人生は風に揺れる木のようでもあった。

そして木が好きな平山は、いつも小さなフィルムカメラを持ち歩き、

自身を重ねるかのように木々の写真を撮っていた。

そんなある日、思いがけない再会を果たしたことをきっかけに、

彼の過去に少しずつ光が当たっていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

悪くはないのですが、どうにも映画に入り込めませんでした。( 一一)

冒頭のアパートで平山が朝起きて規則正しく準備して出かける、

その場面に演じているのが同じ役所広司さんだったからなのか、

もうちょっとだけ映画記事を続けたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヴィム・ベンダース監督作品、役所広司主演というのが気になって

映画館で鑑賞しました。

あらすじは映画.comさんより。

東京・渋谷でトイレの清掃員として働く平山。

淡々とした同じ毎日を繰り返しているようにみえるが、

彼にとって日々は常に新鮮な小さな喜びに満ちている。

昔から聴き続けている音楽と、休日のたびに買う古本の文庫を読むことが楽しみであり、

人生は風に揺れる木のようでもあった。

そして木が好きな平山は、いつも小さなフィルムカメラを持ち歩き、

自身を重ねるかのように木々の写真を撮っていた。

そんなある日、思いがけない再会を果たしたことをきっかけに、

彼の過去に少しずつ光が当たっていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

悪くはないのですが、どうにも映画に入り込めませんでした。( 一一)

冒頭のアパートで平山が朝起きて規則正しく準備して出かける、

その場面に演じているのが同じ役所広司さんだったからなのか、

この作品とダブってしまったのですが、同じような感覚に陥った方って

ほかにもいるような気がします。

と、ここはまあ「違う作品だし」と気持ちを切り替えられたのですが、

本編のテーマというか、人それぞれの価値観や生き方みたいなものを

本当にどこかにこういう人がいるんじゃないかと思わせるような作品、

そこは共感できた気がします。

ただ、冒頭で気になった後、そのままずっと引きずってしまったのが、

平山がアパートにつるしてある青いつなぎの作業着を着て仕事に出る、

渋谷区のデザイナーズトイレ(奇抜)との対比なのか、墨田区の下町の

風景から軽自動車で首都高を走り渋谷区のトイレまで行って清掃、

黙々と真面目に作業する平山(清掃道具も自分で作ってしまうほど)、

洗剤やトイレッとペーパーの補充はどこでやっているのか?という

疑問を持ちながら最初に写される一日の様子を観ていて大きな違和感は

感じず一日が終わりそう、、、というところで、平山が帰宅し、

清掃(特にトイレですし)で汚れた作業着を部屋のハンガーにかけてつるす、

という場面に個人的には「ちょっとこれダメ( 一一)」と思ってしまった後は、

その場面が出る度、上がりかけたテンションが下がる、といった感じで

(朝作業着を着て夜戻ってきて部屋に吊るし、休みに洗濯)

映画の本筋ではないですし、ドキュメンタリーではないから気にしなくても

と思っていたのですが、終始そこが引っかかってしまいました。

といった個人的な感覚による引っかかりによってヴィム・ベンダースの世界を

心から楽しめずに見終わったのですが、平山が住む下町(多分墨田区あたり)、

以前墨田区の会社に勤めていたので見慣れた風景(本所吾妻橋駅の交差点とか)、

浅草駅地下の古い飲食店街、懐かしいなあと思いながら観ているときは楽しくて、

作業着が出てくるとテンションが下がるみたいな繰り返しとなりました。

あとは、渋谷区の再開発というかデザイナーズトイレに対しても個人的には

どこか違和感があるというか、お金がかかって維持費もかかる、まあ渋谷区は

税収多くて街づくりの一環でやっているのかな、なんて思ったのですが、

田中泯演じるホームレスの存在を観ていると、ホームレス排除みたいにも

見えたりして、エンドロールにでかでかとユニクロのクレジットがあったので

鑑賞後に調べたら、渋谷区とユニクロ柳井さんのご子息が手がけた映画だと

いうことが分かってどこかきな臭い感じもしてしまいました。

(そういう先入観を持つのもよくないとは思うのですが)

役所広司さん演じる平山(毎朝買う缶コーヒーがサントリーのBOSS(笑))、

この配役はぴったりだなあと納得できましたし、

呑み屋の女将さんが石川さゆり、と元ダンナが三浦友和で驚いたのですが、

こういうキャスティングも外国人監督による映画ならではなのかもしれませんね。

色々な引っ掛かりがあったものの、平山のような生活が羨ましく思えて

人とべったりすることなく、適度に距離を置きながら付き合うことで

自分の世界を誰にも邪魔されることなく穏やかに過ごす、そんな生活って

いいな、という気持になれた「PERFECT DAYS」でありました。

ほかにもいるような気がします。

と、ここはまあ「違う作品だし」と気持ちを切り替えられたのですが、

本編のテーマというか、人それぞれの価値観や生き方みたいなものを

本当にどこかにこういう人がいるんじゃないかと思わせるような作品、

そこは共感できた気がします。

ただ、冒頭で気になった後、そのままずっと引きずってしまったのが、

平山がアパートにつるしてある青いつなぎの作業着を着て仕事に出る、

渋谷区のデザイナーズトイレ(奇抜)との対比なのか、墨田区の下町の

風景から軽自動車で首都高を走り渋谷区のトイレまで行って清掃、

黙々と真面目に作業する平山(清掃道具も自分で作ってしまうほど)、

洗剤やトイレッとペーパーの補充はどこでやっているのか?という

疑問を持ちながら最初に写される一日の様子を観ていて大きな違和感は

感じず一日が終わりそう、、、というところで、平山が帰宅し、

清掃(特にトイレですし)で汚れた作業着を部屋のハンガーにかけてつるす、

という場面に個人的には「ちょっとこれダメ( 一一)」と思ってしまった後は、

その場面が出る度、上がりかけたテンションが下がる、といった感じで

(朝作業着を着て夜戻ってきて部屋に吊るし、休みに洗濯)

映画の本筋ではないですし、ドキュメンタリーではないから気にしなくても

と思っていたのですが、終始そこが引っかかってしまいました。

といった個人的な感覚による引っかかりによってヴィム・ベンダースの世界を

心から楽しめずに見終わったのですが、平山が住む下町(多分墨田区あたり)、

以前墨田区の会社に勤めていたので見慣れた風景(本所吾妻橋駅の交差点とか)、

浅草駅地下の古い飲食店街、懐かしいなあと思いながら観ているときは楽しくて、

作業着が出てくるとテンションが下がるみたいな繰り返しとなりました。

あとは、渋谷区の再開発というかデザイナーズトイレに対しても個人的には

どこか違和感があるというか、お金がかかって維持費もかかる、まあ渋谷区は

税収多くて街づくりの一環でやっているのかな、なんて思ったのですが、

田中泯演じるホームレスの存在を観ていると、ホームレス排除みたいにも

見えたりして、エンドロールにでかでかとユニクロのクレジットがあったので

鑑賞後に調べたら、渋谷区とユニクロ柳井さんのご子息が手がけた映画だと

いうことが分かってどこかきな臭い感じもしてしまいました。

(そういう先入観を持つのもよくないとは思うのですが)

役所広司さん演じる平山(毎朝買う缶コーヒーがサントリーのBOSS(笑))、

この配役はぴったりだなあと納得できましたし、

呑み屋の女将さんが石川さゆり、と元ダンナが三浦友和で驚いたのですが、

こういうキャスティングも外国人監督による映画ならではなのかもしれませんね。

色々な引っ掛かりがあったものの、平山のような生活が羨ましく思えて

人とべったりすることなく、適度に距離を置きながら付き合うことで

自分の世界を誰にも邪魔されることなく穏やかに過ごす、そんな生活って

いいな、という気持になれた「PERFECT DAYS」でありました。

映画「春の画 SHUNGA」を観る [映画(は行)]

注:18禁です!

内野聖陽さん主演の映画「春画先生」を観ようと思っていたものの、

観ないうちにずるずると時間が経ってしまった、と思ったら、

他にも春画を扱った映画が同じシネスイッチ銀座で上映されているのを知り、

こちらの作品を観に行ってしまいました。

内容は映画.comさんより。

江戸時代に隆盛を極め、明治時代に禁じられた「春画」の美の世界に迫るドキュメンタリー。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この映画を観てから春画展に行きたかった。。。。

7年前、京都旅行の際に、細見美術館で開催されていた春画展を観に行ったのが

春画の実物を初めて観た時だったのですが、

(メチャクチャ混んでいた細見美術館)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2016-03-30-4

知識も殆どなくて、ただ、明治時代以降は猥褻画として取り締まられるようになった

とはいえ、実物はモノがデフォルメされているのもちょっとおかしかったりして

単なるエロいものでもないように思えました。

世界的に春画が改めて注目されたのが2013年に大英博物館で開催された春画展、

そこから2015年に永青文庫、2016年に細見美術館でも開催されたので

私も観る機会をいただいたのですが、春画について学ぶ、という点で

非常に興味深い映画でした。

デンマークの肉筆春画コレクター(世界的に有名な方らしいです)が

日本画の春画が芸術品として素晴らしいのは、有名な画家が春画を描いていたこと、

西洋画では有名な画家が春画を描いていない、という説明をされていて、

ああそういう考え方があるのかあ、と冒頭で腹落ちしてから鑑賞していたので

その後、スクリーンに写される(大写し)春画の数々を観て今まで以上に興味を

もてるようになりました。

映画の初めの方で、鳥居清長の「袖の巻」を復刻させた高橋工房さんの様子が映り、

ああこうやって春画は作られるのか(いわゆる浮世絵なので知ってはいますが)

彫師の方の繊細な彫刻刀捌きや刷師の方のバレン捌きなどを観た後に、

復刻した作品を観てその緻密な作業から生まれる素晴らしさを感じられました。

(18歳以上の方だけ観てね)https://takahashi-kobo.com/sode_no_maki/

その後、春画の歴史や特徴などを様々な方々が登場して語る中

(横尾忠則も出ていてびっくり)

個人的に共感したのは、Twitterでもフォローさせていただいている

「春画ール」さん(https://twitter.com/tuyashun)の、

「攻めも受けも男女平等」という言葉でした。

まだ若い女性の表情と結婚した中年の女性の表情の違いについての説明、

武士の娘が嫁ぐときの嫁入り道具の中に春画が入っていたという話、

(子作り書としての意味で持たせていたそうです。。)

鈴木春信から葛飾北斎、歌川国麿、歌川国芳、歌川国貞などなど、

私でも名前を知る画家による春画が紹介されて、

冒頭のデンマーク人コレクターの言葉とあわせて芸術と言われる理由が

分かるような気がしました。

春画の本などは庶民に貸本として読まれていたそうですが

(どれにしようか選ぶのは女性というのが江戸時代はおおらかですね)

松平家が発注した春画になると着物の柄の描き方が緻密で光る素材を別に

のせてみたり(今の印刷だとスポットコーティングみたいな感じ)

浮世絵全盛期の頃は、卓越した技術の彫師と刷師によって素晴らしい作品が

沢山誕生した(毛の繊細で細かく描かれている様子には本当にビックリ)、

その後、世相が悪くなっていく中で、描かれる内容も変化していき、

怖かったり奇想なものだったり(幽霊も出てきておどろおどろしい)、

そして明治に入ってからは猥褻なものとして取り締まられ、ひっそり作られて

いたものの、時代の変化に伴って実際の人間の裸を写真で撮るようになっていく、

時の流れを経て(150年くらい?)、現在、またその価値が認められるように

なってこういう映画を観ることができたことは感慨深いものがありました。

中盤で、葛飾北斎の「蛸と海女」がアニメ―ションでも描かれるところで、

森山未來と吉田羊がナレーションしているのがクスっと笑えてしまい、

春画から思い浮かべる想像力、こんな楽しみ方もあるんだと目からウロコでした。

映画の最後に京都の北野天満宮の蚤の市の風景が映し出されるのですが、

そこで販売されていたのが春画の本。(庶民向けで作者は当然不明)

売っているおじちゃんが、江戸時代に作られたこういう本が

何重にも折りたたまれていてぼろになった状態でも今の時代まで残っているのって

すごいよね、といったようなことを仰るのですが、庶民から身分の高い人まで、

手に取っていた絵なのだなあ、と改めて感じ、春画についてもっと知りたい、

春画に書かれている文章の字体(くずし字)が読めるようになればもっときっと

春画が楽しくなるだろうと、思った「春の画 SHUNGA」でありました。

で、映画記事はここで終わるのですが、

この後、上映館のシネスイッチ銀座さんが映画館横にオープンしたギャラリ―で

ミニ春画展を鑑賞しました。

(予約制です)https://artsticker.app/events/16073?utm_source=art_event&utm_medium&utm_campaign=web

2013年大英博物館で開催された春画展のスポンサーで2015年に永青文庫の春画展でも

中心的な役割を果たしされた浦上蒼穹堂代表の浦上満さんが監修した展示会で、

葛飾北斎「喜能会之故真通」“蛸と海女”から、喜多川歌麿、勝川春潮、歌川国芳、

歌川国貞など豪華浮世絵師の作品など江戸時代の春画約50点を観ることができる

ミニ春画展とはいえかなり内容の濃い展示でした。

(撮影OKだった歌川国芳の作品)

拡大しないでくださいね。(笑)

拡大しないでくださいね。(笑)

内野聖陽さん主演の映画「春画先生」を観ようと思っていたものの、

観ないうちにずるずると時間が経ってしまった、と思ったら、

他にも春画を扱った映画が同じシネスイッチ銀座で上映されているのを知り、

こちらの作品を観に行ってしまいました。

内容は映画.comさんより。

江戸時代に隆盛を極め、明治時代に禁じられた「春画」の美の世界に迫るドキュメンタリー。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この映画を観てから春画展に行きたかった。。。。

7年前、京都旅行の際に、細見美術館で開催されていた春画展を観に行ったのが

春画の実物を初めて観た時だったのですが、

(メチャクチャ混んでいた細見美術館)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2016-03-30-4

知識も殆どなくて、ただ、明治時代以降は猥褻画として取り締まられるようになった

とはいえ、実物はモノがデフォルメされているのもちょっとおかしかったりして

単なるエロいものでもないように思えました。

世界的に春画が改めて注目されたのが2013年に大英博物館で開催された春画展、

そこから2015年に永青文庫、2016年に細見美術館でも開催されたので

私も観る機会をいただいたのですが、春画について学ぶ、という点で

非常に興味深い映画でした。

デンマークの肉筆春画コレクター(世界的に有名な方らしいです)が

日本画の春画が芸術品として素晴らしいのは、有名な画家が春画を描いていたこと、

西洋画では有名な画家が春画を描いていない、という説明をされていて、

ああそういう考え方があるのかあ、と冒頭で腹落ちしてから鑑賞していたので

その後、スクリーンに写される(大写し)春画の数々を観て今まで以上に興味を

もてるようになりました。

映画の初めの方で、鳥居清長の「袖の巻」を復刻させた高橋工房さんの様子が映り、

ああこうやって春画は作られるのか(いわゆる浮世絵なので知ってはいますが)

彫師の方の繊細な彫刻刀捌きや刷師の方のバレン捌きなどを観た後に、

復刻した作品を観てその緻密な作業から生まれる素晴らしさを感じられました。

(18歳以上の方だけ観てね)https://takahashi-kobo.com/sode_no_maki/

その後、春画の歴史や特徴などを様々な方々が登場して語る中

(横尾忠則も出ていてびっくり)

個人的に共感したのは、Twitterでもフォローさせていただいている

「春画ール」さん(https://twitter.com/tuyashun)の、

「攻めも受けも男女平等」という言葉でした。

まだ若い女性の表情と結婚した中年の女性の表情の違いについての説明、

武士の娘が嫁ぐときの嫁入り道具の中に春画が入っていたという話、

(子作り書としての意味で持たせていたそうです。。)

鈴木春信から葛飾北斎、歌川国麿、歌川国芳、歌川国貞などなど、

私でも名前を知る画家による春画が紹介されて、

冒頭のデンマーク人コレクターの言葉とあわせて芸術と言われる理由が

分かるような気がしました。

春画の本などは庶民に貸本として読まれていたそうですが

(どれにしようか選ぶのは女性というのが江戸時代はおおらかですね)

松平家が発注した春画になると着物の柄の描き方が緻密で光る素材を別に

のせてみたり(今の印刷だとスポットコーティングみたいな感じ)

浮世絵全盛期の頃は、卓越した技術の彫師と刷師によって素晴らしい作品が

沢山誕生した(毛の繊細で細かく描かれている様子には本当にビックリ)、

その後、世相が悪くなっていく中で、描かれる内容も変化していき、

怖かったり奇想なものだったり(幽霊も出てきておどろおどろしい)、

そして明治に入ってからは猥褻なものとして取り締まられ、ひっそり作られて

いたものの、時代の変化に伴って実際の人間の裸を写真で撮るようになっていく、

時の流れを経て(150年くらい?)、現在、またその価値が認められるように

なってこういう映画を観ることができたことは感慨深いものがありました。

中盤で、葛飾北斎の「蛸と海女」がアニメ―ションでも描かれるところで、

森山未來と吉田羊がナレーションしているのがクスっと笑えてしまい、

春画から思い浮かべる想像力、こんな楽しみ方もあるんだと目からウロコでした。

映画の最後に京都の北野天満宮の蚤の市の風景が映し出されるのですが、

そこで販売されていたのが春画の本。(庶民向けで作者は当然不明)

売っているおじちゃんが、江戸時代に作られたこういう本が

何重にも折りたたまれていてぼろになった状態でも今の時代まで残っているのって

すごいよね、といったようなことを仰るのですが、庶民から身分の高い人まで、

手に取っていた絵なのだなあ、と改めて感じ、春画についてもっと知りたい、

春画に書かれている文章の字体(くずし字)が読めるようになればもっときっと

春画が楽しくなるだろうと、思った「春の画 SHUNGA」でありました。

で、映画記事はここで終わるのですが、

この後、上映館のシネスイッチ銀座さんが映画館横にオープンしたギャラリ―で

ミニ春画展を鑑賞しました。

(予約制です)https://artsticker.app/events/16073?utm_source=art_event&utm_medium&utm_campaign=web

2013年大英博物館で開催された春画展のスポンサーで2015年に永青文庫の春画展でも

中心的な役割を果たしされた浦上蒼穹堂代表の浦上満さんが監修した展示会で、

葛飾北斎「喜能会之故真通」“蛸と海女”から、喜多川歌麿、勝川春潮、歌川国芳、

歌川国貞など豪華浮世絵師の作品など江戸時代の春画約50点を観ることができる

ミニ春画展とはいえかなり内容の濃い展示でした。

(撮影OKだった歌川国芳の作品)

映画「福田村事件」を観る [映画(は行)]

実話に基づく映画と知り観に行きました。

あらすじは映画.comさんより。

1923年、澤田智一は教師をしていた日本統治下の京城(現・ソウル)を離れ、

妻の静子とともに故郷の千葉県福田村に帰ってくる。

澤田は日本軍が朝鮮で犯した虐殺事件の目撃者であったが、

静子にもその事実を隠していた。

その年の9月1日、関東地方を大地震が襲う。多くの人びとが大混乱となり、

流言飛語が飛び交う9月6日、香川から関東へやってきた沼部新助率いる行商団15名は

次の地に向かうために利根川の渡し場に向かう。

沼部と渡し守の小さな口論に端を発した行き違いにより、

興奮した村民の集団心理に火がつき、後に歴史に葬られる大虐殺が起こってしまう。

あらすじは映画.comさんより。

1923年、澤田智一は教師をしていた日本統治下の京城(現・ソウル)を離れ、

妻の静子とともに故郷の千葉県福田村に帰ってくる。

澤田は日本軍が朝鮮で犯した虐殺事件の目撃者であったが、

静子にもその事実を隠していた。

その年の9月1日、関東地方を大地震が襲う。多くの人びとが大混乱となり、

流言飛語が飛び交う9月6日、香川から関東へやってきた沼部新助率いる行商団15名は

次の地に向かうために利根川の渡し場に向かう。

沼部と渡し守の小さな口論に端を発した行き違いにより、

興奮した村民の集団心理に火がつき、後に歴史に葬られる大虐殺が起こってしまう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

群集心理の怖さ。

今の時代にも通じるものを感じました。

福田村事件についてはこの映画で知ったのですが、

事件が起きた福田村、私が住んでいる千葉県M戸市からそんなに遠くないところ、

いわゆる東葛地区と呼ばれるエリアなのですが、そこで100年前に起きた実際の事件、

映画の中でも村人たちが「だっぺ」連呼で話しているのでああ千葉で起きた事件なのか、

個人的には遠くではなく近くで起きた過去の事件ということが映画の衝撃を更に大きく

したような気がします。

何が起きるか事前に知っているのでそうなるまでにどういう流れでことが進んでいくのか、

この作品を観る興味はそこにありました。

世襲で村長の任を引き継いだ田向(豊原功補)、京城から妻と帰国した田村(井浦新)、

在郷軍人会で田向や田村と同級生の長谷川(水道橋博士が演じていてこれが曲者)、

他にはつましく暮らす福田村の住民たち、最初の風景は非常に長閑な感じでした。

一方、薬の行商で讃岐から関東までやってきた一団(リーダー役は瑛太)、

彼らはいわゆる部落出身で地元で暮らすのも大変だったのかもしれませんね、

行商で全国をまわって薬を売り歩くことで糊口をしのぐように見えました。

これらの光景に加えて、日本に働きにきていた朝鮮人に対する日本人の偏見も

描かれていたのですが、行商の一団が福田村までやってきたところで起きたのが

関東大震災。

今のようにネットもなく、東京に出稼ぎに行っている夫の様子もわからない若妻、

福田村にいると震災直後は情報が入らず不安になるのですが、

被災地の東京から避難してきた人たちによる情報によって村民たちが振り回され

洗脳されていく様子は非常に怖いものがありました。

被災地で朝鮮人たちが日本人に悪行(暴力や殺人)を働いているという情報を

聞き不安に思う村民たち、それに対して村長の田向は実際にそれを観たのか、

と避難民に聞きますが、誰もが「聞いた話」と答えるのみ。

今の時代もガセネタの方が拡散力がありますよね。

東日本大震災や熊本地震の時にSNSでガセネタが拡散して問題になったことを

思い出したのですが、ネットがない時代でも見ていないのに聞いた話として

悪い噂があっと言う間に広がってしまう怖さを感じました。

朝鮮人狩りというか、「15円50銭」と苦手な発音をさせて出来ないと殺す、

朝鮮人だけでなく社会主義者(日本人)も厳しく罰せられたというのも知りました。

日本政府が朝鮮半島で起きた三・一独立運動から、朝鮮人が暴徒であると警戒を煽る

報道を新聞をつかって執拗に行っていたことで日本人の中に朝鮮人が悪であるような

感覚を植え付けられていた、今の時代は扇動するような報道は昔ほどではないと

思いますが、忖度報道によって正しいことが報じられず政府に不都合なことは隠される、

千葉日日新聞の女性記者が正しい報道を行おうとしても編集長(ピエール瀧だった)に

止められる、見ていてあまりに理不尽な光景に腹が立つばかりだったのですが、

なんのためのメディアなんだ、と、これは今の時代にも通じることですね。

自分で観たことでないような情報は信じるに値しないという村長に対して、

在郷軍人会の長谷川たちは朝鮮人が悪であると村民たちを扇動し、

そこになびく村民たちの様子、長谷川達に逆らったら何をされるか分からない不安と

どこかに悪の根源をもっていきたいような心理が働いてしまったように見えました。

そこに讃岐の方言を話す行商の一団、震災で商売あがったり、早く次の土地に行って

儲けようと渡し舟の船頭に交渉して揉めたところから村民がその騒動に入り、

そこから村人や在郷軍人会が一団が朝鮮人だと騒ぎだし、なだめる村長の力も

まったく及ばず悪い方向につながり、村人たちが一団を殺めてしまう、

その光景、映画終盤ですがかなり長くて見ているのが非常に辛かったです。

一団が持つ行商資格の証明書が本物であり彼らが日本人だと分かった時点で、

一団の半分以上が無残に殺されていたこと、手をかけた人たちはその後逮捕され

罪を償ったものの、殺されずに讃岐に帰った行商の方々は部落出身であったことから

この事実を語ろうとしなかったということをwikiなどで知りました。

今作に登場する田村(京城から帰国)や千葉日日の記者などは映画のためにつくられた

役柄だと思いますが、群集心理に惑わされず正しい子とは何かを突き詰めようとする人、

彼らの努力も村人たちの怒りの感情の高まりをおさえることができなかった、

一方で、最後まで行商たちが朝鮮人かどうかも分からない中で憎むことはおかしいと

異を唱えていたのが船頭(東出昌大)というのが個人的には印象的でした。

船頭はいわゆる間男で普段は村人たちから煙たがられているアウトロー的な存在で、

群集心理の中に巻き込まれない、普段孤立しがちな人だからなのかと思ったりしましたが、

演じていたのが東出さんというのは、ご本人ももちろん納得の上でのことかと思いつつ、

なんとなく地で行く感じもうっすら感じながら、でも、この船頭さんの存在は、

見ていてほっとしました。

今作を監督したのが、

オウム真理教の荒木広報部長を取材したドキュメンタリーの監督、

森達也さんと知り、今作が実話に基づく(一部フィクション)とはいえ、

作り方はドキュメンタリーとも思わせるような描き方、福田村の村人たち、

讃岐からの行商一団、いずれの側からも彼らの気持ちを感じることができるように

作られていたのでもちろん殺した方が悪いとはいえ、殺してしまった原因も描くことで

自分もそちら側になる可能性があるかもしれないという気持で観終わりました。

自分の気持ちに余裕がなくなると、人を疑ってしまいがち、

何か悪いことがあれば他責にしようとしがちな人が多いと思いますが、

自分もそうなる可能性はいくらでもあることをこの映画から学び、

上に貼った予告編にも書いてありますが、流言飛語に惑わされないよう、

事実に基づいて判断できるような心のもち方でありたいと思った、

「福田村事件」でありました。

森達也さんと知り、今作が実話に基づく(一部フィクション)とはいえ、

作り方はドキュメンタリーとも思わせるような描き方、福田村の村人たち、

讃岐からの行商一団、いずれの側からも彼らの気持ちを感じることができるように

作られていたのでもちろん殺した方が悪いとはいえ、殺してしまった原因も描くことで

自分もそちら側になる可能性があるかもしれないという気持で観終わりました。

自分の気持ちに余裕がなくなると、人を疑ってしまいがち、

何か悪いことがあれば他責にしようとしがちな人が多いと思いますが、

自分もそうなる可能性はいくらでもあることをこの映画から学び、

上に貼った予告編にも書いてありますが、流言飛語に惑わされないよう、

事実に基づいて判断できるような心のもち方でありたいと思った、

「福田村事件」でありました。

映画「ホーンテッドマンション」を観る [映画(は行)]

ディズニーだし、ディズニーランドのアトラクションの中では結構好きなので

映画化するとどうなるのかなという興味があって映画館で鑑賞しました。

映画化するとどうなるのかなという興味があって映画館で鑑賞しました。

あらすじは映画.comさんより。

医師でシングルマザーのギャビーは、

ニューオーリンズの奥地に建つ不気味な洋館「ホーンテッドマンション」を破格の条件で

手に入れ、9歳の息子のトラヴィスとともに引っ越してくる。

しかし、一見すると豪華なこの新たなマイホームで、2人は想像を絶する怪奇現象に

何度も遭遇する。

そんな親子を救うため、超常現象専門家のベンを筆頭に、神父のケント、霊媒師の

ハリエット、歴史学者のブルースという個性的でクセの強いエキスパートたちが集結し、

館の謎を解き明かそうとするが……。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長かった。。。( 一一)

ディズニーの映画だと自分の期待値を上げてしまいがち、

更にディズニーランドのアトラクションを素につくられたとなれば

期待しちゃうのですが。(笑)

最後にはめでたしめでたし、というのはわかっているものの、

その途中の展開が少々冗長な感じで(説明ぽいのが多いような)

もうちょっとサラっと書いても怖そうで怖くないので楽しく描けるのでは

と思いながら観終わりました。

(でも、小さいお子さんには怖いかもしれません)

胡散臭い牧師がオーウェン・ウィルソン、学者が懐かしいダニー・デ・ビート、

ギャビーがミュージカルでも活躍していた(大好き)ロザリオ・ドーソン、

とキャスティングは結構好みだったのですが、一番ツボにはまったのは、

水晶玉にとじこめられたマダム・レオタを演じたジェイミー・リー・カーティス。

![エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス 4K ULTRA HD+Blu-ray(2枚組)【初回生産限定】スチールブック仕様 [Blu-ray] エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス 4K ULTRA HD+Blu-ray(2枚組)【初回生産限定】スチールブック仕様 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41WkLTm6v7L._SL160_.jpg)

医師でシングルマザーのギャビーは、

ニューオーリンズの奥地に建つ不気味な洋館「ホーンテッドマンション」を破格の条件で

手に入れ、9歳の息子のトラヴィスとともに引っ越してくる。

しかし、一見すると豪華なこの新たなマイホームで、2人は想像を絶する怪奇現象に

何度も遭遇する。

そんな親子を救うため、超常現象専門家のベンを筆頭に、神父のケント、霊媒師の

ハリエット、歴史学者のブルースという個性的でクセの強いエキスパートたちが集結し、

館の謎を解き明かそうとするが……。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長かった。。。( 一一)

ディズニーの映画だと自分の期待値を上げてしまいがち、

更にディズニーランドのアトラクションを素につくられたとなれば

期待しちゃうのですが。(笑)

最後にはめでたしめでたし、というのはわかっているものの、

その途中の展開が少々冗長な感じで(説明ぽいのが多いような)

もうちょっとサラっと書いても怖そうで怖くないので楽しく描けるのでは

と思いながら観終わりました。

(でも、小さいお子さんには怖いかもしれません)

胡散臭い牧師がオーウェン・ウィルソン、学者が懐かしいダニー・デ・ビート、

ギャビーがミュージカルでも活躍していた(大好き)ロザリオ・ドーソン、

とキャスティングは結構好みだったのですが、一番ツボにはまったのは、

水晶玉にとじこめられたマダム・レオタを演じたジェイミー・リー・カーティス。

![エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス 4K ULTRA HD+Blu-ray(2枚組)【初回生産限定】スチールブック仕様 [Blu-ray] エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス 4K ULTRA HD+Blu-ray(2枚組)【初回生産限定】スチールブック仕様 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41WkLTm6v7L._SL160_.jpg)

エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス 4K ULTRA HD+Blu-ray(2枚組)【初回生産限定】スチールブック仕様 [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: ギャガ

- 発売日: 2023/09/06

- メディア: Blu-ray

国税局の監査官を演じていた時とは全く異なる風貌、水晶玉から飛び出し、

悪者クランプを退治するのに大活躍する姿は今作一番のツボでした。

二番目のツボは声のみの出演ですが、クランプの声を担当したジャレッド・レト。

悪者クランプを退治するのに大活躍する姿は今作一番のツボでした。

二番目のツボは声のみの出演ですが、クランプの声を担当したジャレッド・レト。

アダム・ドライバー演じるマウリッツォの従弟パオロを演じていたのですが

(上のパッケージの一番左のおじさん)

役柄によって変化するのが好きな俳優さんで、

今作のクランプ(帽子箱を持った幽霊)の声もいっちゃった感じで好演されていました。

上映館が吹替え版ばかりで字幕版を観るのに映画館を探すのに苦労しましたが、

アトラクションの雰囲気を感じながら、長くて途中飽き気味になってしまったものの

ディズニーの一定の品質は保たれている映画として楽しめて、

久しぶりにディズニーランドにいってアトラクションに乗りたくなった、

「ホーンテッドマンション」でありました。

(上のパッケージの一番左のおじさん)

役柄によって変化するのが好きな俳優さんで、

今作のクランプ(帽子箱を持った幽霊)の声もいっちゃった感じで好演されていました。

上映館が吹替え版ばかりで字幕版を観るのに映画館を探すのに苦労しましたが、

アトラクションの雰囲気を感じながら、長くて途中飽き気味になってしまったものの

ディズニーの一定の品質は保たれている映画として楽しめて、

久しぶりにディズニーランドにいってアトラクションに乗りたくなった、

「ホーンテッドマンション」でありました。

映画「BLUE GIANT」を観る [映画(は行)]

久しぶりのアニメ、田端のチュプキさんで鑑賞しました。

あらすじは映画.comさんより。

仙台に暮らす高校生・宮本大はジャズに魅了され、

毎日ひとり河原でテナーサックスを吹き続けてきた。

卒業と同時に上京した彼は、高校の同級生・玉田俊二のアパートに転がり込む。

ある日、ライブハウスで同世代の凄腕ピアニスト・沢辺雪祈と出会った大は

彼をバンドに誘い、大に感化されてドラムを始めた玉田も加わり

3人組バンド「JASS」を結成。

楽譜も読めずただひたすらに全力で吹いてきた大と、幼い頃からジャズに全てを

捧げてきた雪祈、そして初心者の玉田は、日本最高のジャズクラブに出演して

日本のジャズシーンを変えることを目標に、必死に活動を続けていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

もぅ、、、胸熱。

田端のチュプキさんで上映されていたので観に行ったのですが、

週末は満席(キャンセル待ち)で行くことができない、と思っていたら

9月に上映延長(10月も延長上映されるそうです)となったので、

やっと行くことができた、、、くらいの人気作品、おそらくリピートする方も

多いんだろうなと思うような中毒性のある作品でした。

高校を卒業した18歳の3人が出会いジャズに向き合う姿、

世界一のジャズプレーヤーになるという大のキラキラした目を見ると、

ああ、自分なんて18歳の頃に夢を観ていたのかどうか(覚えていない)、

やりたいこと、めざしたいことがある人間のエネルギーは素晴らしい、

そんな気持ち(この歳になるとついつい子供を観る目線みたいな感じ)で

サックスの大をはじめピアノの雪祈、大と一緒に演奏したいという気持から

ドラムを始め下手と言われても一生懸命練習する玉田、3人の熱い気持ちを、

プロのジャズプレーヤーによる音楽(上原ひろみ、馬場智章、石若駿)で

盛り上げる、アニメ自体は2Dと3D(⇐モーションキャプチャー)の切り替えが

若干違和感あったりしましたが、演奏する3人のエネルギーが昇華していく様子を

アニメで表現している様子、非常に素晴らしく、私も引き込まれていきました。

彼らの目標がジャズ界の東京ドーム「S Blue」(⇐Blue Noteのイメージだった)、

このために非常識な行動に出てしまった雪祈の態度はピアノ演奏が素晴らしくても

行動自体は社会経験が少ない若者って感じでしたが、彼らの活動を温かく見守る人たち、

練習場所を提供してくれたジャズバーのオーナー(アイコさん)、ドラムがへたくそな

玉田の成長を見守るファンのおじちゃん、彼らの行動が周囲の人たちのサポートに

つながって目標に近づいていく様子、私も応援しながら見続けました。

漫画が原作だそうで、漫画ファンの方には2時間の映画におさめるために自分の好きな

漫画が原作だそうで、漫画ファンの方には2時間の映画におさめるために自分の好きな

エピソードがカットされてモヤモヤしている方もいらっしゃると思いますが、

漫画を知らずに映画を観た私には起承転結、悲しい出来事もありましたが、

大の成長を見守っていきたい(フィクションの方なんですが)という気持で観終わる、

胸が熱くなるとともにとても明るい気持ちになれた「BLUE GIANT」でありました。

あらすじは映画.comさんより。

仙台に暮らす高校生・宮本大はジャズに魅了され、

毎日ひとり河原でテナーサックスを吹き続けてきた。

卒業と同時に上京した彼は、高校の同級生・玉田俊二のアパートに転がり込む。

ある日、ライブハウスで同世代の凄腕ピアニスト・沢辺雪祈と出会った大は

彼をバンドに誘い、大に感化されてドラムを始めた玉田も加わり

3人組バンド「JASS」を結成。

楽譜も読めずただひたすらに全力で吹いてきた大と、幼い頃からジャズに全てを

捧げてきた雪祈、そして初心者の玉田は、日本最高のジャズクラブに出演して

日本のジャズシーンを変えることを目標に、必死に活動を続けていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

もぅ、、、胸熱。

田端のチュプキさんで上映されていたので観に行ったのですが、

週末は満席(キャンセル待ち)で行くことができない、と思っていたら

9月に上映延長(10月も延長上映されるそうです)となったので、

やっと行くことができた、、、くらいの人気作品、おそらくリピートする方も

多いんだろうなと思うような中毒性のある作品でした。

高校を卒業した18歳の3人が出会いジャズに向き合う姿、

世界一のジャズプレーヤーになるという大のキラキラした目を見ると、

ああ、自分なんて18歳の頃に夢を観ていたのかどうか(覚えていない)、

やりたいこと、めざしたいことがある人間のエネルギーは素晴らしい、

そんな気持ち(この歳になるとついつい子供を観る目線みたいな感じ)で

サックスの大をはじめピアノの雪祈、大と一緒に演奏したいという気持から

ドラムを始め下手と言われても一生懸命練習する玉田、3人の熱い気持ちを、

プロのジャズプレーヤーによる音楽(上原ひろみ、馬場智章、石若駿)で

盛り上げる、アニメ自体は2Dと3D(⇐モーションキャプチャー)の切り替えが

若干違和感あったりしましたが、演奏する3人のエネルギーが昇華していく様子を

アニメで表現している様子、非常に素晴らしく、私も引き込まれていきました。

彼らの目標がジャズ界の東京ドーム「S Blue」(⇐Blue Noteのイメージだった)、

このために非常識な行動に出てしまった雪祈の態度はピアノ演奏が素晴らしくても

行動自体は社会経験が少ない若者って感じでしたが、彼らの活動を温かく見守る人たち、

練習場所を提供してくれたジャズバーのオーナー(アイコさん)、ドラムがへたくそな

玉田の成長を見守るファンのおじちゃん、彼らの行動が周囲の人たちのサポートに

つながって目標に近づいていく様子、私も応援しながら見続けました。

BLUE GIANT SUPREME(1) (ビッグコミックススペシャル)

- 作者: 石塚真一

- 出版社/メーカー: 小学館

- 発売日: 2017/03/24

- メディア: Kindle版

エピソードがカットされてモヤモヤしている方もいらっしゃると思いますが、

漫画を知らずに映画を観た私には起承転結、悲しい出来事もありましたが、

大の成長を見守っていきたい(フィクションの方なんですが)という気持で観終わる、

胸が熱くなるとともにとても明るい気持ちになれた「BLUE GIANT」でありました。

映画「裸足になって」を観る [映画(は行)]

予告編を観て気になっていた作品です。

あらすじは映画.comさんより。

内戦の傷跡が残る北アフリカのイスラム国家アルジェリア。

バレエダンサーを夢見る少女フーリアは、男に階段から突き落とされて大ケガを負い、

踊ることも声を出すこともできなくなってしまう。

失意の底にいた彼女がリハビリ施設で出会ったのは、

それぞれ心に傷を抱えるろう者の女性たちだった。

フーリアは彼女たちにダンスを教えることで、生きる情熱を取り戻していく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日々不安を抱えながら祖国で暮らすことの辛さ、日本にいると理解しづらいものの

世界のどこかでこういうことがある、ということを知る機会をいただいた映画です。

アルジェリア内戦やテロの傷跡が残るアルジェリアという国、

イスラム教で女性が非常に暮らしづらく見えてしまったのですが、

主人公のフーリア(⇐自由、の意)を暴行する男、

かつてテロで逮捕されたのに短期間の服役で出所している上に、

警察にこの男がフーリアに大けがをさせたと訴えても全く動かない、

お金や権力でしか動かない不正まみれの社会、しかも女性で社会的地位が低い、

その中で強く生きてしていこうとするフーリアを描くことで明るい未来を描きたい、

監督はそう思って作った映画なのかなと思いました。

フーリアを演じたリナ・クードリ、

あらすじは映画.comさんより。

内戦の傷跡が残る北アフリカのイスラム国家アルジェリア。

バレエダンサーを夢見る少女フーリアは、男に階段から突き落とされて大ケガを負い、

踊ることも声を出すこともできなくなってしまう。

失意の底にいた彼女がリハビリ施設で出会ったのは、

それぞれ心に傷を抱えるろう者の女性たちだった。

フーリアは彼女たちにダンスを教えることで、生きる情熱を取り戻していく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日々不安を抱えながら祖国で暮らすことの辛さ、日本にいると理解しづらいものの

世界のどこかでこういうことがある、ということを知る機会をいただいた映画です。

アルジェリア内戦やテロの傷跡が残るアルジェリアという国、

イスラム教で女性が非常に暮らしづらく見えてしまったのですが、

主人公のフーリア(⇐自由、の意)を暴行する男、

かつてテロで逮捕されたのに短期間の服役で出所している上に、

警察にこの男がフーリアに大けがをさせたと訴えても全く動かない、

お金や権力でしか動かない不正まみれの社会、しかも女性で社会的地位が低い、

その中で強く生きてしていこうとするフーリアを描くことで明るい未来を描きたい、

監督はそう思って作った映画なのかなと思いました。

フーリアを演じたリナ・クードリ、

![フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊 ブルーレイ+DVDセット [Blu-ray] フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊 ブルーレイ+DVDセット [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61IpH+eNFWL._SL160_.jpg)

フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊 ブルーレイ+DVDセット [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

- 発売日: 2022/04/27

- メディア: Blu-ray

どこか不思議な世界を描いたこの作品でキュートな姿を見て彼女の存在を知り、

映画「ガガーリン」では、移民が住む団地に暮らす少女を演じているのを見て、

前作と全く違う姿に驚いた、そして今作。

彼女自身、アルジェリアの移民二世かと思っていたのですが、調べてみたら、

幼い頃、内戦の影響でアルジェリアからフランスに移住したということを知りました。

その彼女だから今のアルジェリアを描く映画に出てその表現力を発揮して

アルジェリアについて知らない人への発信も行えるのかなと思いました。

フーリアが出会うリハビリ施設の人々も色々な障害や事情を抱えているのですが、

アルジェリア内戦でバスが爆破され子供を失っていた女性ヘレナが特に印象的でした。

今でも子供が生きていると思っている姿が切ないのですが、フーリアと出会うことで

踊ることで心を開いていき、表情が明るくなっていくのを見て、傷めた心を少しでも

癒していく(フーリアが会った時は現実に背を背けている感じ)ために人の優しさや

触れあいが大切なんだな、と自分の骨折の時のふさぎがちだった時に外を向くように

したことを思い出しました。

フーリアがバレリーナの道を断たれた後の再生を軸に描いていくる作品で

みんなハッピーになれるわけではないのですが、実際のアルジェリアでも起きているのか、

手配者に依頼して密航しスペインに渡る、内戦の影響が残るアルジェリアから安心して

暮らせるヨーロッパに密航する、明るい未来に向けて船に乗ったフーリアの友人セレナ、

彼女は不幸な結末を迎えてしまう、きれいなことばかりではなく、辛く悲しいことも

描く女性監督のムニア・メドゥールさんの気持ちがこういうところにもこめられている

のかと思いました。

アフリカというと、エジプト、モロッコ、エチオピア、ナイジェリア、スーダン、南ア、

ぱっと思い出せるのがこのくらいしかなく、どうしても中央から南のイメージが強い

のが北アフリカのアルジェリアについてもほんの一部ながら知る機会が出来たこと、

実在する人物ではないもののフーリアのような女性が実際いるのだろうと思い浮かべ

アルジェリアについてもっと知ってみたいと思った「裸足になって」でありました。

映画「ガガーリン」では、移民が住む団地に暮らす少女を演じているのを見て、

前作と全く違う姿に驚いた、そして今作。

彼女自身、アルジェリアの移民二世かと思っていたのですが、調べてみたら、

幼い頃、内戦の影響でアルジェリアからフランスに移住したということを知りました。

その彼女だから今のアルジェリアを描く映画に出てその表現力を発揮して

アルジェリアについて知らない人への発信も行えるのかなと思いました。

フーリアが出会うリハビリ施設の人々も色々な障害や事情を抱えているのですが、

アルジェリア内戦でバスが爆破され子供を失っていた女性ヘレナが特に印象的でした。

今でも子供が生きていると思っている姿が切ないのですが、フーリアと出会うことで

踊ることで心を開いていき、表情が明るくなっていくのを見て、傷めた心を少しでも

癒していく(フーリアが会った時は現実に背を背けている感じ)ために人の優しさや

触れあいが大切なんだな、と自分の骨折の時のふさぎがちだった時に外を向くように

したことを思い出しました。

フーリアがバレリーナの道を断たれた後の再生を軸に描いていくる作品で

みんなハッピーになれるわけではないのですが、実際のアルジェリアでも起きているのか、

手配者に依頼して密航しスペインに渡る、内戦の影響が残るアルジェリアから安心して

暮らせるヨーロッパに密航する、明るい未来に向けて船に乗ったフーリアの友人セレナ、

彼女は不幸な結末を迎えてしまう、きれいなことばかりではなく、辛く悲しいことも

描く女性監督のムニア・メドゥールさんの気持ちがこういうところにもこめられている

のかと思いました。

アフリカというと、エジプト、モロッコ、エチオピア、ナイジェリア、スーダン、南ア、

ぱっと思い出せるのがこのくらいしかなく、どうしても中央から南のイメージが強い

のが北アフリカのアルジェリアについてもほんの一部ながら知る機会が出来たこと、

実在する人物ではないもののフーリアのような女性が実際いるのだろうと思い浮かべ

アルジェリアについてもっと知ってみたいと思った「裸足になって」でありました。

![ファンシイダンス [DVD] ファンシイダンス [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51LMutlCX-L._SL160_.jpg)

![ベッカムに恋して [DVD] ベッカムに恋して [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/21P64QVMKHL._SL160_.jpg)

![トゥルーノース [DVD] トゥルーノース [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41GA-qO1qFL._SL160_.jpg)

![A [DVD] A [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/215+OX8i89L._SL160_.jpg)

![ハウス・オブ・グッチ [Blu-ray] ハウス・オブ・グッチ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51DbnAMfyWL._SL160_.jpg)