映画「銀座カンカン娘」を観る [映画(か行)]

朝ドラ(笠置シヅ子)は観ていないのですが、

Amazon Primeでおススメに出てきたので鑑賞しました。

Amazon Primeでおススメに出てきたので鑑賞しました。

あらすじはAmazonさんより。

現在は引退し、家族とささやかな生活を営む落語家・新笑。

そこへ新笑が昔世話になった恩人の娘・お秋とその親友・お春が居候する事に。

明るい性格の二人だが、自由な振る舞いや朝から歌を唄うなどの行動で

妻・おだいをいら立たせていく。

一方、新笑の甥・武助は、会社で合唱隊を組み情熱を注いでいた。

お春は声楽家、お秋は画家と、三人とも芸術家を目指していたが、

文無し居候の娘達は、絵の具もピアノも買えず職さがしを始める。

そんな中、飼い犬を捨ててきてくれと頼まれたお秋が捨場に迷っているところ、

ある映画会社のロケ隊に出会う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

浦辺粂子が!若い!(◎_◎;)

ブギウギと聞くと思い浮かべる笠置シヅ子とか、

昭和の女優さんだなあとみてしまう高峰秀子とか、

わ、動いている!と思った古今亭志ん生師匠とか、もうそんなことよりなにより、

私の中では物心ついたころにはおばあちゃんだった浦辺粂子の若い姿が

物凄く新鮮過ぎて出てくる度に目が釘付けでした。

と、本筋と関係ないところが気になってしまったのですが、

1949年作品というので昭和24年、当時の日本ってこんな感じだったのか、、

台所で料理する粂子さんの姿や、キセルをふかす粂子さんの姿、

粂子さんが気になって仕方なかったのですが(笑)

街中のボンネットバスや当時の服装などなど興味深く観られました。

あとは、志ん生師匠が「疝気の虫」を自宅で練習している姿に、

久しぶりにこの噺を寄席で聞いてみたくなりました。

(あまり寄席でも聞いたことがない噺なので)

中盤頃から、笠置シヅ子(お春)と高峰秀子(お秋)が映画撮影の現場で

知り合った白井(岸井明)と一緒にクラブのような場所で銀座カンカン娘を

歌っている楽しそうな場面(流しみたいな感じですが高峰秀子がとても可愛い)、

会社の合唱隊解散後に武助(灰田勝彦)が3人に加わって一緒に歌う場面で、

ヨーデルぽい節回しで歌った後、酔客からお秋を守るアクションシーンまで

観ていてほっとする安定の展開を楽しめました。

笠置シヅ子も自分の記憶にあるのはおばちゃんになっていたころで、

カネヨンのCMに出てくる人のイメージでしたが、今作ではまだ若く、

明るくてエネルギー溢れる姿に観ていて楽しい気持ちになれました。

終盤で、志ん生の家が立ち退きされそうになったところで、

お秋とお春が歌って稼いだお金を志ん生とおだい(粂子)に渡したことで

立ち退きせず済んで、おまけに武助とお秋が結婚とめでたいことが続き、

更に志ん生(映画では新笑)が寄席に復帰してめでたい、という観ていて

ほっとして観終わりました。

時代が時代なので、映画撮影現場で「女ならだれでもいいから連れてこい」

と助手に指示する監督の姿にちょっとイラついたりしたのですが、

そのお陰でお春が女優のスタントを演じてギャラを得るという展開なので

今ならそんな展開、セクハラで絶対無理ですが、時代の変化を色々感じる

そんな点でも興味深く観られました。

志ん生師匠が落語「替り目」をお秋と武助へのお祝いとして贈るのですが、

最近少々遠ざかり気味の寄席に行ってライブで久しぶりに落語を聞きたいな、

そんな気分で観終わった「銀座カンカン娘」でありました。

(若い頃の粂子さん出演作品も色々見てみたくなりました(^-^))

そこへ新笑が昔世話になった恩人の娘・お秋とその親友・お春が居候する事に。

明るい性格の二人だが、自由な振る舞いや朝から歌を唄うなどの行動で

妻・おだいをいら立たせていく。

一方、新笑の甥・武助は、会社で合唱隊を組み情熱を注いでいた。

お春は声楽家、お秋は画家と、三人とも芸術家を目指していたが、

文無し居候の娘達は、絵の具もピアノも買えず職さがしを始める。

そんな中、飼い犬を捨ててきてくれと頼まれたお秋が捨場に迷っているところ、

ある映画会社のロケ隊に出会う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

浦辺粂子が!若い!(◎_◎;)

ブギウギと聞くと思い浮かべる笠置シヅ子とか、

昭和の女優さんだなあとみてしまう高峰秀子とか、

わ、動いている!と思った古今亭志ん生師匠とか、もうそんなことよりなにより、

私の中では物心ついたころにはおばあちゃんだった浦辺粂子の若い姿が

物凄く新鮮過ぎて出てくる度に目が釘付けでした。

と、本筋と関係ないところが気になってしまったのですが、

1949年作品というので昭和24年、当時の日本ってこんな感じだったのか、、

台所で料理する粂子さんの姿や、キセルをふかす粂子さんの姿、

粂子さんが気になって仕方なかったのですが(笑)

街中のボンネットバスや当時の服装などなど興味深く観られました。

あとは、志ん生師匠が「疝気の虫」を自宅で練習している姿に、

久しぶりにこの噺を寄席で聞いてみたくなりました。

(あまり寄席でも聞いたことがない噺なので)

中盤頃から、笠置シヅ子(お春)と高峰秀子(お秋)が映画撮影の現場で

知り合った白井(岸井明)と一緒にクラブのような場所で銀座カンカン娘を

歌っている楽しそうな場面(流しみたいな感じですが高峰秀子がとても可愛い)、

会社の合唱隊解散後に武助(灰田勝彦)が3人に加わって一緒に歌う場面で、

ヨーデルぽい節回しで歌った後、酔客からお秋を守るアクションシーンまで

観ていてほっとする安定の展開を楽しめました。

笠置シヅ子も自分の記憶にあるのはおばちゃんになっていたころで、

カネヨンのCMに出てくる人のイメージでしたが、今作ではまだ若く、

明るくてエネルギー溢れる姿に観ていて楽しい気持ちになれました。

終盤で、志ん生の家が立ち退きされそうになったところで、

お秋とお春が歌って稼いだお金を志ん生とおだい(粂子)に渡したことで

立ち退きせず済んで、おまけに武助とお秋が結婚とめでたいことが続き、

更に志ん生(映画では新笑)が寄席に復帰してめでたい、という観ていて

ほっとして観終わりました。

時代が時代なので、映画撮影現場で「女ならだれでもいいから連れてこい」

と助手に指示する監督の姿にちょっとイラついたりしたのですが、

そのお陰でお春が女優のスタントを演じてギャラを得るという展開なので

今ならそんな展開、セクハラで絶対無理ですが、時代の変化を色々感じる

そんな点でも興味深く観られました。

志ん生師匠が落語「替り目」をお秋と武助へのお祝いとして贈るのですが、

最近少々遠ざかり気味の寄席に行ってライブで久しぶりに落語を聞きたいな、

そんな気分で観終わった「銀座カンカン娘」でありました。

(若い頃の粂子さん出演作品も色々見てみたくなりました(^-^))

映画「カラフルな魔女」を観る [映画(か行)]

予告編を観て気になっていた作品です。

内容は映画.comさんより。

「魔女の宅急便」で知られる児童文学作家・角野栄子の日常に

4年間にわたって密着したドキュメンタリー。

2020年から22年にかけてEテレにて全10回で放送された同名番組をもとに、

追加撮影と再編集を施して映画版として完成させた。

鎌倉の自宅で“いちご色”の壁や本棚に囲まれながら暮らし、

カラフルなファッションとメガネがトレードマークの角野栄子。

代表作「魔女の宅急便」は世界的ロングセラーとなり、

2018年には国際アンデルセン賞・作家賞を受賞した3人目の日本人となった。

その一方で、5歳で母を亡くして戦争を経験、結婚後は24歳でブラジルにわたり、

34歳で作家デビューするなど波乱万丈な人生を歩みながらも、

持ち前の冒険心と好奇心で数々の苦難を乗り越えてきた。

「想像力こそ、人間が持つ一番の魔法」と語る彼女が、88歳になった今も

なお夢いっぱいな物語を生み出し続ける秘訣を映し出す。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私はこういう可愛らしいおばあちゃんにはなれないだろうなあ。。。

内容は映画.comさんより。

「魔女の宅急便」で知られる児童文学作家・角野栄子の日常に

4年間にわたって密着したドキュメンタリー。

2020年から22年にかけてEテレにて全10回で放送された同名番組をもとに、

追加撮影と再編集を施して映画版として完成させた。

鎌倉の自宅で“いちご色”の壁や本棚に囲まれながら暮らし、

カラフルなファッションとメガネがトレードマークの角野栄子。

代表作「魔女の宅急便」は世界的ロングセラーとなり、

2018年には国際アンデルセン賞・作家賞を受賞した3人目の日本人となった。

その一方で、5歳で母を亡くして戦争を経験、結婚後は24歳でブラジルにわたり、

34歳で作家デビューするなど波乱万丈な人生を歩みながらも、

持ち前の冒険心と好奇心で数々の苦難を乗り越えてきた。

「想像力こそ、人間が持つ一番の魔法」と語る彼女が、88歳になった今も

なお夢いっぱいな物語を生み出し続ける秘訣を映し出す。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私はこういう可愛らしいおばあちゃんにはなれないだろうなあ。。。

スタジオジブリ作品の原作である絵本を書いた方、と言う説明を聞いて、

ジブリ作品を殆どみていない私にはその点での興味は最初湧かなかったのですが

(それじゃあなんでみたの?というツッコミを思わず自分に入れてしまいました(笑))

絵本作家としての歩みを観ていてその想像力の素晴らしさを一端ながら知ることが

できたのは今作を観てよかったなあと思った点です。

若い頃個人移住したブラジル(とはいえ数年で日本に帰国)で知り合った少年のことを

最初に書いたのが角野さんの絵本作家としてのスタートですが、

異国の鳴れない土地で角野さんご夫婦に優しく接してくれた少年とその家族のことは

映画で観ているだけでもほんわかした気持ちになりますが、その少年と50年?60年?

久しぶりに再会する場面(もちろん少年はおじいちゃんになっている)と会えた

角野さんが若い頃のブラジルを思い出す場面には思わずジワッとしてしまいました。

角野さんの日常も非常に楽しくて、鎌倉ののんびりした雰囲気の中で過ごす角野さん、

常連で通うカフェではエスプレッソを軽くのんで、なじみの洋服のお店で品定め、

ちょっとした楽しみの積み重ねって大事だな、と日頃の自分の余裕のなさを実感し、

これから年を重ねていく中で余裕をもって過ごすことも大事だと思いました。

(角野さんはこのゆったりと何時間も没頭して執筆するバランスを保っています)

絵本は読み手(子供だけでなく大人も読んでいいと思っています)の想像力を引き出し

想像の世界に導くものだと思っていますが、私も角野さんの絵本、読んでみたくなりました。

最後の方で紹介された角野さんの世界観を表現した「魔女の文学館」も非常に楽しそうで、

大人であっても没入感たっぷりで楽しめそうな場所(江戸川区にあるのも知らなかった)で

現実ばかり見てため息つく自分を反省し、こういうファンタジーは何歳になっても

楽しめるのにな、と思うと、角野さんの作品を読んでみたくなった「カラフルな魔女」で

ありました。

ジブリ作品を殆どみていない私にはその点での興味は最初湧かなかったのですが

(それじゃあなんでみたの?というツッコミを思わず自分に入れてしまいました(笑))

絵本作家としての歩みを観ていてその想像力の素晴らしさを一端ながら知ることが

できたのは今作を観てよかったなあと思った点です。

若い頃個人移住したブラジル(とはいえ数年で日本に帰国)で知り合った少年のことを

最初に書いたのが角野さんの絵本作家としてのスタートですが、

異国の鳴れない土地で角野さんご夫婦に優しく接してくれた少年とその家族のことは

映画で観ているだけでもほんわかした気持ちになりますが、その少年と50年?60年?

久しぶりに再会する場面(もちろん少年はおじいちゃんになっている)と会えた

角野さんが若い頃のブラジルを思い出す場面には思わずジワッとしてしまいました。

角野さんの日常も非常に楽しくて、鎌倉ののんびりした雰囲気の中で過ごす角野さん、

常連で通うカフェではエスプレッソを軽くのんで、なじみの洋服のお店で品定め、

ちょっとした楽しみの積み重ねって大事だな、と日頃の自分の余裕のなさを実感し、

これから年を重ねていく中で余裕をもって過ごすことも大事だと思いました。

(角野さんはこのゆったりと何時間も没頭して執筆するバランスを保っています)

絵本は読み手(子供だけでなく大人も読んでいいと思っています)の想像力を引き出し

想像の世界に導くものだと思っていますが、私も角野さんの絵本、読んでみたくなりました。

最後の方で紹介された角野さんの世界観を表現した「魔女の文学館」も非常に楽しそうで、

大人であっても没入感たっぷりで楽しめそうな場所(江戸川区にあるのも知らなかった)で

現実ばかり見てため息つく自分を反省し、こういうファンタジーは何歳になっても

楽しめるのにな、と思うと、角野さんの作品を読んでみたくなった「カラフルな魔女」で

ありました。

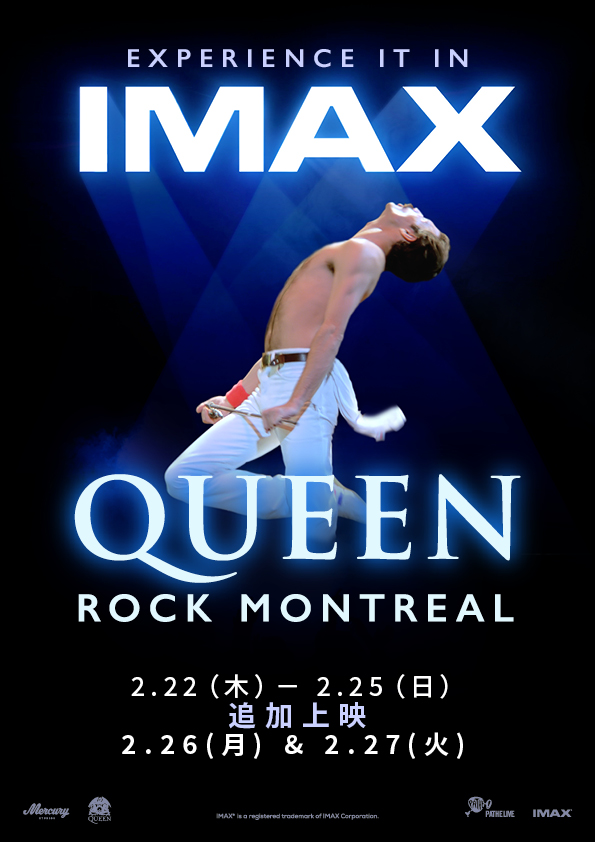

映画「QUEEN ROCK MONTREAL」を観る [映画(か行)]

2/22~25の4日間の限定上映と知り、慌てて観に行きました。

(と思っていたらその後2日間追加上映されていたようです)

内容は映画.comさんより。

イギリスの世界的ロックバンド「クイーン」が、1981年11月24、25日に

カナダ・モントリオールで行ったコンサートの模様を収めたコンサートムービー。

1981年11月、アルバム「The Game」や大ヒットシングル「Under Pressure」を

リリースし、大規模なツアーによって世界中のチャートを席巻していたクイーン。

同ツアーは、サポートメンバーを加えず、フレディ・マーキュリー、ブライアン・メイ、

ロジャー・テイラー、ジョン・ディーコンのメンバー4人で行った最後のものであり、

公演初日の11月24日は奇しくもフレディ・マーキュリーの命日のちょうど10年前と

なった。

長編ライブ映画の撮影のために特別にアレンジされた、当時最先端の機材を使用し、

同バンドの最も瑞々しい姿をとらえ、クイーン史上最高のパフォーマンスとも

言われた公演を余すことなく収録した。

2011年、クイーン結成40年とフレディ・マーキュリー没後20年を記念し、

「QUEEN ROCK MONTREAL cine sound ver.」としてリバイバル上映。

2014年には4K(UltraHD)&サラウンドでデジタルリマスターされた

「クイーン・ロック・モントリオール1981 4K リマスター版」として

11月24、25日に世界各国で上映。

2024年2月22~27日には、「QUEEN ROCK MONTREAL」として

初のIMAX上映が実現。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最初から最後まで泣きっぱなし。( ノД`)

以前このブログで書いたような気がするのですが、私が最初に買ったレコードは

QUEENの「愛にすべてを」でした。

(シングルのカバー写真でフレディがスカート履いていてびっくり)https://www.soundhouse.co.jp/contents/feature/index?post

当時のシングルレコードは500円。

お小遣いを投下するには決断が要る金額でしたが、千葉テレビで放送されていた

「テレジオ7」でこの曲のビデオを見てレコードを買い、何度も何度も歌詞カードを

観ながら歌い、その後、シングルが出る度にレコードを買っていた、、のに、

中学生(思春期)になってからはアイドルっぽいDuran Duranにはまってしまい、

Queenは二の次、でも大人になってから様々なミュージシャンに触れつつ

Queenに回帰し今に至る、という感じです。

ボーカルのフレディが生きているうちにコンサートにも行きたかったのですが、

高校生の頃に来日した時は開催場所が西武球場。

実家(千葉県)からは遠い遠い距離で結局行けなかったのですが、

その後、フレディはこの世を去り、所沢(西武球場)に行かなかった自分、

今でも後悔しています。

それからちょっと時間を置いて、Queenの曲を風化させたくないと、

ロジャーとブライアンがポール・ロジャースをボーカルに迎えてツアーを行うのを

知り、フレディではない人がQueenの曲を歌うことに抵抗を感じながら、

Queen好きの友人たちとさいたまスーパーアリーナまで観に行って、

違和感を拭いきれなかったものの泣きながら「手をとりあって」を歌った、

その後、アダム・ランバートをボーカルに据えてツアーしているのは知っていながら

ポール・ロジャースより抵抗感があって観に行っておりません。

(アダム・ランバート自身は素晴らしいミュージシャンだと思っています)

というわけで、フレディの声を直に聞いたことがないため、

(と思っていたらその後2日間追加上映されていたようです)

内容は映画.comさんより。

イギリスの世界的ロックバンド「クイーン」が、1981年11月24、25日に

カナダ・モントリオールで行ったコンサートの模様を収めたコンサートムービー。

1981年11月、アルバム「The Game」や大ヒットシングル「Under Pressure」を

リリースし、大規模なツアーによって世界中のチャートを席巻していたクイーン。

同ツアーは、サポートメンバーを加えず、フレディ・マーキュリー、ブライアン・メイ、

ロジャー・テイラー、ジョン・ディーコンのメンバー4人で行った最後のものであり、

公演初日の11月24日は奇しくもフレディ・マーキュリーの命日のちょうど10年前と

なった。

長編ライブ映画の撮影のために特別にアレンジされた、当時最先端の機材を使用し、

同バンドの最も瑞々しい姿をとらえ、クイーン史上最高のパフォーマンスとも

言われた公演を余すことなく収録した。

2011年、クイーン結成40年とフレディ・マーキュリー没後20年を記念し、

「QUEEN ROCK MONTREAL cine sound ver.」としてリバイバル上映。

2014年には4K(UltraHD)&サラウンドでデジタルリマスターされた

「クイーン・ロック・モントリオール1981 4K リマスター版」として

11月24、25日に世界各国で上映。

2024年2月22~27日には、「QUEEN ROCK MONTREAL」として

初のIMAX上映が実現。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最初から最後まで泣きっぱなし。( ノД`)

以前このブログで書いたような気がするのですが、私が最初に買ったレコードは

QUEENの「愛にすべてを」でした。

(シングルのカバー写真でフレディがスカート履いていてびっくり)https://www.soundhouse.co.jp/contents/feature/index?post

当時のシングルレコードは500円。

お小遣いを投下するには決断が要る金額でしたが、千葉テレビで放送されていた

「テレジオ7」でこの曲のビデオを見てレコードを買い、何度も何度も歌詞カードを

観ながら歌い、その後、シングルが出る度にレコードを買っていた、、のに、

中学生(思春期)になってからはアイドルっぽいDuran Duranにはまってしまい、

Queenは二の次、でも大人になってから様々なミュージシャンに触れつつ

Queenに回帰し今に至る、という感じです。

ボーカルのフレディが生きているうちにコンサートにも行きたかったのですが、

高校生の頃に来日した時は開催場所が西武球場。

実家(千葉県)からは遠い遠い距離で結局行けなかったのですが、

その後、フレディはこの世を去り、所沢(西武球場)に行かなかった自分、

今でも後悔しています。

それからちょっと時間を置いて、Queenの曲を風化させたくないと、

ロジャーとブライアンがポール・ロジャースをボーカルに迎えてツアーを行うのを

知り、フレディではない人がQueenの曲を歌うことに抵抗を感じながら、

Queen好きの友人たちとさいたまスーパーアリーナまで観に行って、

違和感を拭いきれなかったものの泣きながら「手をとりあって」を歌った、

その後、アダム・ランバートをボーカルに据えてツアーしているのは知っていながら

ポール・ロジャースより抵抗感があって観に行っておりません。

(アダム・ランバート自身は素晴らしいミュージシャンだと思っています)

というわけで、フレディの声を直に聞いたことがないため、

![ライヴ・エイド★初回生産限定スペシャル・プライス★ [DVD] ライヴ・エイド★初回生産限定スペシャル・プライス★ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41jHyrFnVxL._SL160_.jpg)

ライヴ・エイド★初回生産限定スペシャル・プライス★ [DVD]

- 出版社/メーカー: ワーナーミュージック・ジャパン

- 発売日: 2004/11/17

- メディア: DVD

![ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジアム<25周年記念スタンダード・エディション>[DVD] ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジアム<25周年記念スタンダード・エディション>[DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51L9fI7zasL._SL160_.jpg)

ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジアム<25周年記念スタンダード・エディション>[DVD]

- 出版社/メーカー: ユニバーサルミュージック

- 発売日: 2011/10/05

- メディア: DVD

Queenのライブ映像というと、この2つ(DVD持ってます)を繰り返し見ては

一緒に歌ってウルウルする、という感じですが、今回のモントリオールのライブは

未見でした。

![Queen Rock Montreal (Ws) [DVD] Queen Rock Montreal (Ws) [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41M+goqXaHL._SL160_.jpg)

一緒に歌ってウルウルする、という感じですが、今回のモントリオールのライブは

未見でした。

![Queen Rock Montreal (Ws) [DVD] Queen Rock Montreal (Ws) [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41M+goqXaHL._SL160_.jpg)

Queen Rock Montreal (Ws) [DVD]

- 出版社/メーカー: Eagle Rock Ent

- 発売日: 2007/10/30

- メディア: DVD

4人だけで演奏するコンサートはこれが最後だったというのも今回知りましたが

なぜこのDVDを観ていなかったのか、、我ながら謎です。

というわけで未見の状態だったのもあってセットリストも分からず、ドキドキ感の

ある鑑賞となりましたが、コンサートから40年以上経って元の映像を4Kで高画質に

リマスターした上にIMAX用に再編集?(今回はIMAXでの上映)というだけあって、

フレディの胸毛やブライアンの髪の毛のチリチリ、細かいところも大画面できれいに

見えた上に、全身を包むような音響、バックサポートメンバーなしでここまでの

音を作りだす4人の姿に最初から目頭が熱くなりうるうるしながら観終わりました。

今回、大画面で高精細、高音質で鑑賞して改めて実感したことは、

ロジャーによるドラム演奏の素晴らしさでした。

ドラムはそのバンドの音楽性を左右する大きな要素(他の楽器もそうですが)だと

思っていますが、曲の世界観に合わせてドラムの音色が変幻する様を観て聴いて、

フレディの姿を観て冒頭ウルっとした後は、ロジャーのドラムとジョンのベース、

彼らの演奏にも目が釘付けでした。

フロントマンのフレディとギターのブライアン、ここにばかり目が行きがちですが、

ジョンによる楽曲と正確なリズムを刻む演奏、ロジャーによる低音ばりばりで

ドラマチックなドラム演奏、誰か一人欠けてもQUEENとして成立しないのだ、

改めて今回のライブ映像で感じました。

IMAXは通常の鑑賞料にいくらだかプラスでお高いので迷いながら予約しての鑑賞、

現代の映像技術で40年前のQUEENが鮮やかに蘇った姿を大画面で観られて

良かったと本当に思えた「QUEEN ROCK MONTREAL」でありました。

なぜこのDVDを観ていなかったのか、、我ながら謎です。

というわけで未見の状態だったのもあってセットリストも分からず、ドキドキ感の

ある鑑賞となりましたが、コンサートから40年以上経って元の映像を4Kで高画質に

リマスターした上にIMAX用に再編集?(今回はIMAXでの上映)というだけあって、

フレディの胸毛やブライアンの髪の毛のチリチリ、細かいところも大画面できれいに

見えた上に、全身を包むような音響、バックサポートメンバーなしでここまでの

音を作りだす4人の姿に最初から目頭が熱くなりうるうるしながら観終わりました。

今回、大画面で高精細、高音質で鑑賞して改めて実感したことは、

ロジャーによるドラム演奏の素晴らしさでした。

ドラムはそのバンドの音楽性を左右する大きな要素(他の楽器もそうですが)だと

思っていますが、曲の世界観に合わせてドラムの音色が変幻する様を観て聴いて、

フレディの姿を観て冒頭ウルっとした後は、ロジャーのドラムとジョンのベース、

彼らの演奏にも目が釘付けでした。

フロントマンのフレディとギターのブライアン、ここにばかり目が行きがちですが、

ジョンによる楽曲と正確なリズムを刻む演奏、ロジャーによる低音ばりばりで

ドラマチックなドラム演奏、誰か一人欠けてもQUEENとして成立しないのだ、

改めて今回のライブ映像で感じました。

IMAXは通常の鑑賞料にいくらだかプラスでお高いので迷いながら予約しての鑑賞、

現代の映像技術で40年前のQUEENが鮮やかに蘇った姿を大画面で観られて

良かったと本当に思えた「QUEEN ROCK MONTREAL」でありました。

映画「カラーパープル」(2023年版)を観る [映画(か行)]

1985年版の「カラーパープル」をおさらいしてから(昨日書いた記事です)

そのミュージカル版(ブロードウェイでロングランヒット)、の映画化作品、

公開初日に映画館で鑑賞しました。

あらすじは映画.comさんより。

横暴な父に虐待され、10代で望まぬ結婚を強いられた女性セリー。

唯一の心の支えである妹とも離れ離れになり、不遇な日々を過ごしていた。

そんな中、型破りな生き方の女性たちとの出会いや交流を通して自分の価値に

目覚めたセリーは、不屈の精神で自らの人生を切り拓いていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オリジナル版(1985年版)、前日に観なければよかったかも。( 一一)

前日に観れば当然比較してしまうだろうと分かっていても、

ミュージカルの映画版を観るにはやっぱりおさらいしておいた方がいいだろう、

そんな気持ちで1985年版を観たわけですが、あまりにも違っていて、

ミュージカル版(2023年版)は別ものと割り切って観た方がよいかもしれないなあ

と思いながら観終わりました。

今回の大きな反省点として、

ミュージカル版を観てからオリジナル版を観ればよかったのだと思います。

その順番なら今回感じたような違和感は多少あったとしても大したことでは

なかったような気がします。

ミュージカル版だけ観れば当然ですが素晴らしい映画だと思えるはず。

でも、オリジナル版を観てしまうと自分の年代的なものか分かりませんが、

やっぱりオリジナル版の方が心にズシンと沁みてくると強く感じました。

今作(2023年版)を1985年版と比較して感じた違和感としては、

なんだかとても明るいこと、でした。

辛い、悲しい場面も深さがあまり感じられず(オリジナル版との比較)

ミュージカルという舞台の性質上、舞台背景などの設営の都合や、

起承転結をはっきり描くためにはオリジナル版の流れは踏襲しながらも

ミュージカル用にアレンジしないといけないのだと思います。

ブロードウェイミュージカルは2005年にプレビューが始まっているので、

私もその頃はまだNYに旅していたはず、でも、なぜ見なかったのだろう、

という疑問もあり(チケットが入手困難だったのかもしれません)

もし実際に舞台で観ていたら今回のミュージカル版にも違和感を感じることが

なかったかもしれないな、という、なんとも悶々とした気持ちでした。

冒頭で、畑の中を走り回るセリーと妹ネティ、一緒に歌う場面でグッとつかまれ

この場面が最後の2人の再会にも重なるオリジナル版、

一方、ミュージカルではいきなり教会のゴスペル場面から始まって

(オリジナル版では最後の方に出てくるのを最初に持ってきたのかな)

え、なんか明るいんですけど、という違和感から観始めました。

オリジナル版もミュージカル版も神への信仰が強く描かれているので、

それをミュージカル版では冒頭にもってきているようにも思えましたが

つい比較して(比較するのって駄目ですね、反省)違和感を感じて

そのまま最後まで引きずってしまった感あり。

ミスターによってネティが追い出され、セリーと離れ離れになる場面も

ミュージカル版は前段の部分があまり描かれていないので唐突感があったり、

ソフィ―とセリーの心の交流の場面は妙に長くて(オリジナル版はその場面は

短いもののそれが非常にインパクトが強て観客も理解できる)

自分がオリジナル版で一番好きな場面(ネティがセリーに英語の綴りを教えるのに

家の中のものに綴りを書いた紙を貼って一つ一つセリーに教える)が

ばっさりカットされていたのが残念に思えたり。。。

と、折角観に行って残念残念とばかり言っているとネガティブ思考の危ない奴、

と思われしまうので、よかった点も挙げると、歌唱力はとにかく素晴らしく、

ブロードウェイミュージカルのオリジナルキャストのファンテイジア・バリーノを

はじめとしたキャスト、若い頃のネリーを演じていたハル・ベイリー、

![リトル・マーメイド MovieNEX [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray] リトル・マーメイド MovieNEX [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51+9q802ZiL._SL160_.jpg)

そのミュージカル版(ブロードウェイでロングランヒット)、の映画化作品、

公開初日に映画館で鑑賞しました。

あらすじは映画.comさんより。

横暴な父に虐待され、10代で望まぬ結婚を強いられた女性セリー。

唯一の心の支えである妹とも離れ離れになり、不遇な日々を過ごしていた。

そんな中、型破りな生き方の女性たちとの出会いや交流を通して自分の価値に

目覚めたセリーは、不屈の精神で自らの人生を切り拓いていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オリジナル版(1985年版)、前日に観なければよかったかも。( 一一)

前日に観れば当然比較してしまうだろうと分かっていても、

ミュージカルの映画版を観るにはやっぱりおさらいしておいた方がいいだろう、

そんな気持ちで1985年版を観たわけですが、あまりにも違っていて、

ミュージカル版(2023年版)は別ものと割り切って観た方がよいかもしれないなあ

と思いながら観終わりました。

今回の大きな反省点として、

ミュージカル版を観てからオリジナル版を観ればよかったのだと思います。

その順番なら今回感じたような違和感は多少あったとしても大したことでは

なかったような気がします。

ミュージカル版だけ観れば当然ですが素晴らしい映画だと思えるはず。

でも、オリジナル版を観てしまうと自分の年代的なものか分かりませんが、

やっぱりオリジナル版の方が心にズシンと沁みてくると強く感じました。

今作(2023年版)を1985年版と比較して感じた違和感としては、

なんだかとても明るいこと、でした。

辛い、悲しい場面も深さがあまり感じられず(オリジナル版との比較)

ミュージカルという舞台の性質上、舞台背景などの設営の都合や、

起承転結をはっきり描くためにはオリジナル版の流れは踏襲しながらも

ミュージカル用にアレンジしないといけないのだと思います。

ブロードウェイミュージカルは2005年にプレビューが始まっているので、

私もその頃はまだNYに旅していたはず、でも、なぜ見なかったのだろう、

という疑問もあり(チケットが入手困難だったのかもしれません)

もし実際に舞台で観ていたら今回のミュージカル版にも違和感を感じることが

なかったかもしれないな、という、なんとも悶々とした気持ちでした。

冒頭で、畑の中を走り回るセリーと妹ネティ、一緒に歌う場面でグッとつかまれ

この場面が最後の2人の再会にも重なるオリジナル版、

一方、ミュージカルではいきなり教会のゴスペル場面から始まって

(オリジナル版では最後の方に出てくるのを最初に持ってきたのかな)

え、なんか明るいんですけど、という違和感から観始めました。

オリジナル版もミュージカル版も神への信仰が強く描かれているので、

それをミュージカル版では冒頭にもってきているようにも思えましたが

つい比較して(比較するのって駄目ですね、反省)違和感を感じて

そのまま最後まで引きずってしまった感あり。

ミスターによってネティが追い出され、セリーと離れ離れになる場面も

ミュージカル版は前段の部分があまり描かれていないので唐突感があったり、

ソフィ―とセリーの心の交流の場面は妙に長くて(オリジナル版はその場面は

短いもののそれが非常にインパクトが強て観客も理解できる)

自分がオリジナル版で一番好きな場面(ネティがセリーに英語の綴りを教えるのに

家の中のものに綴りを書いた紙を貼って一つ一つセリーに教える)が

ばっさりカットされていたのが残念に思えたり。。。

と、折角観に行って残念残念とばかり言っているとネガティブ思考の危ない奴、

と思われしまうので、よかった点も挙げると、歌唱力はとにかく素晴らしく、

ブロードウェイミュージカルのオリジナルキャストのファンテイジア・バリーノを

はじめとしたキャスト、若い頃のネリーを演じていたハル・ベイリー、

![リトル・マーメイド MovieNEX [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray] リトル・マーメイド MovieNEX [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51+9q802ZiL._SL160_.jpg)

リトル・マーメイド MovieNEX [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

- 発売日: 2023/09/20

- メディア: Blu-ray

この時よりも活き活きとした表情がとてもよかったと思います。

と褒めポイント書いたところで〆ますが(^-^;、

ミュージカルと歌のない映画は別物だともうちょッと理解する気持ちを

もたないといつもこんな気持ちにでしか観られないだろう、と

自分にツッコミを入れてしまった「カラーパープル」(2023年版)でありました。

と褒めポイント書いたところで〆ますが(^-^;、

ミュージカルと歌のない映画は別物だともうちょッと理解する気持ちを

もたないといつもこんな気持ちにでしか観られないだろう、と

自分にツッコミを入れてしまった「カラーパープル」(2023年版)でありました。

映画「カラーパープル」(1985年版)を観る [映画(か行)]

1985年版のミュージカル版、の映画化が公開されるというのを知り、

じゃあその前にオリジナル作品を観ようかなとAmazonでレンタルして

鑑賞しました。

じゃあその前にオリジナル作品を観ようかなとAmazonでレンタルして

鑑賞しました。

あらすじは映画.comさんより。

1909年、ジョージア州の小さな町で、まだ幼さの残る少女セリーが出産する。

彼女にとって、美しく賢い妹ネッティだけが心の支えだった。

その後、ミスターと呼ばれる横暴な男のもとへ嫁いだセリーは、

奴隷のような扱いを受けるつらい日々を過ごす。

ある日、ミスターが愛人の歌手シャグを家に連れ帰る。

自立の精神を持つシャグとの出会いを通し、

ようやく明るい未来を予感するセリーだったが……。

1909年、ジョージア州の小さな町で、まだ幼さの残る少女セリーが出産する。

彼女にとって、美しく賢い妹ネッティだけが心の支えだった。

その後、ミスターと呼ばれる横暴な男のもとへ嫁いだセリーは、

奴隷のような扱いを受けるつらい日々を過ごす。

ある日、ミスターが愛人の歌手シャグを家に連れ帰る。

自立の精神を持つシャグとの出会いを通し、

ようやく明るい未来を予感するセリーだったが……。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ウーピー・ゴールドバーグの存在感、時を経ても物凄い。

また観てよかったです。(^-^)

リアルタイム(当時高校生か大学生)で観た作品ですが、

昭和60年代で、人種差別などについて知っていたものの、

これは親が観なかったので未見(ビデオもない時代ですし)、

白人至上主義(有色人種排除的な)のKKK組織に潜入した

FBI潜入捜査官(デブラ・ウィンガー)を描いた作品に少なからずショックを

受けたのはカラーパープルの数年後で、

白人至上主義(有色人種排除的な)のKKK組織に潜入した

FBI潜入捜査官(デブラ・ウィンガー)を描いた作品に少なからずショックを

受けたのはカラーパープルの数年後で、

その数年に観たのがアメリカ南部(黒人差別が普通の時代で驚き)が舞台の作品。

その後、色々なアフリカ系アメリカ人に関する映画を観ましたが、

その後、色々なアフリカ系アメリカ人に関する映画を観ましたが、

奴隷だったハリエットが奴隷制度のない地域を目指して自由をつかむ話や、

アメリカ北部で奴隷でなかったのに誘拐されて奴隷にされ、

再び自由を目指す男性の話など色々作品に触れる中で、

当時の奴隷制度や黒人差別について知る機会を得ましたが、

最初に衝撃を受けたのはやはりこのカラーパープルであって、

また観ようと思いながら、ずっと観られずにいました。

まだ未成年の当時、一番衝撃だったのは、主人公のセリーだけでなく、

セリーが連れていかれた家の主、ミスターの息子、ハーポと結婚したソフィー、

(演じているのはオプラ・ウィンフリー、この作品から飛躍したんですよね)

世の中や家族(男性)自分を守るための知恵や体力を身に着けていますが、

自分の子供たちを市長(白人)の妻に奴隷として連れていかれそうになって

それを阻止しようと市長を殴ってしまう、当時(1900年代前半)は大罪であり、

厳しい拷問で片目がつぶれ、長らくの服役中に黒人が奴隷であると洗脳され、

まったく違う姿で出所する、その場面が何十年経っても自分の脳裏に焼き付いて

どうしても再び観ることができませんでした。

今回、この映画をもとに作られたブロードウェイミュージカル、の映画版が

公開されると知り、やはりおさらいというか向き合ってみないといけないな、

と言う気持で、ミュージカルの映画版公開前日、Amazonでレンタルして

鑑賞し、こうやって記事に書いているわけですが、ソフィーのあの場面、

60近くなってみると当時ほどのショックはなかったものの、やはり衝撃でした。

その他にも、セリーの妹ネティがミスターに追い出される場面、

(ミスターがネティに言い寄ったが急所を攻撃したことで立腹)

何があっても一緒と思っていた妹と引き裂かれるセリー、姉と一緒にいたいのに

それが叶わないネティの様子、ここも覚えていましたが号泣しました。(:_;)

今回観て思い出したのですが、今作の主軸となる女性セリー、ソフィーの他に

酒場の歌手、シャグ(自由奔放さから売女と言われ牧師の父から勘当される)、

彼女もこの作品の主軸でした。

黒人、奴隷、女性であることから虐げられ辛い思いも多3人が、自らの自由を

つかむために愛することを忘れずに、耐えて周囲と戦う強さを観ていると

自分など甘いなと反省することしきりでしたが、彼女たち、というか、

当時の黒人文化から生まれたゴスペルを観ていても、神様の存在は非常に大きく、

神を信じることで強く生きようとする姿が印象的でした。

セリーがミスターの元から去るときに、自分は貧しくて醜くて黒人、

でも生きている!と叫ぶ場面に、生きていれば幸せになることができる、

それは神様を信じていることからそう言えるのかもしれません。

散々セリーに酷いことをしてきたミスターも、最後の最後にはセリーのために

良い行いをする、おそらくそのことによって神様はミスターのことも赦す、

という信仰のように思えたのですが、セリー、ソフィー、シャグが自由に、

そして幸せになっていくのだろうと思いながら観終わって、

今回観る機会が出来てよかった(ミュージカルの映画版がなければ多分見なかった)

と思えた「カラーパープル(1985年版)」でありました。

再び自由を目指す男性の話など色々作品に触れる中で、

当時の奴隷制度や黒人差別について知る機会を得ましたが、

最初に衝撃を受けたのはやはりこのカラーパープルであって、

また観ようと思いながら、ずっと観られずにいました。

まだ未成年の当時、一番衝撃だったのは、主人公のセリーだけでなく、

セリーが連れていかれた家の主、ミスターの息子、ハーポと結婚したソフィー、

(演じているのはオプラ・ウィンフリー、この作品から飛躍したんですよね)

世の中や家族(男性)自分を守るための知恵や体力を身に着けていますが、

自分の子供たちを市長(白人)の妻に奴隷として連れていかれそうになって

それを阻止しようと市長を殴ってしまう、当時(1900年代前半)は大罪であり、

厳しい拷問で片目がつぶれ、長らくの服役中に黒人が奴隷であると洗脳され、

まったく違う姿で出所する、その場面が何十年経っても自分の脳裏に焼き付いて

どうしても再び観ることができませんでした。

今回、この映画をもとに作られたブロードウェイミュージカル、の映画版が

公開されると知り、やはりおさらいというか向き合ってみないといけないな、

と言う気持で、ミュージカルの映画版公開前日、Amazonでレンタルして

鑑賞し、こうやって記事に書いているわけですが、ソフィーのあの場面、

60近くなってみると当時ほどのショックはなかったものの、やはり衝撃でした。

その他にも、セリーの妹ネティがミスターに追い出される場面、

(ミスターがネティに言い寄ったが急所を攻撃したことで立腹)

何があっても一緒と思っていた妹と引き裂かれるセリー、姉と一緒にいたいのに

それが叶わないネティの様子、ここも覚えていましたが号泣しました。(:_;)

今回観て思い出したのですが、今作の主軸となる女性セリー、ソフィーの他に

酒場の歌手、シャグ(自由奔放さから売女と言われ牧師の父から勘当される)、

彼女もこの作品の主軸でした。

黒人、奴隷、女性であることから虐げられ辛い思いも多3人が、自らの自由を

つかむために愛することを忘れずに、耐えて周囲と戦う強さを観ていると

自分など甘いなと反省することしきりでしたが、彼女たち、というか、

当時の黒人文化から生まれたゴスペルを観ていても、神様の存在は非常に大きく、

神を信じることで強く生きようとする姿が印象的でした。

セリーがミスターの元から去るときに、自分は貧しくて醜くて黒人、

でも生きている!と叫ぶ場面に、生きていれば幸せになることができる、

それは神様を信じていることからそう言えるのかもしれません。

散々セリーに酷いことをしてきたミスターも、最後の最後にはセリーのために

良い行いをする、おそらくそのことによって神様はミスターのことも赦す、

という信仰のように思えたのですが、セリー、ソフィー、シャグが自由に、

そして幸せになっていくのだろうと思いながら観終わって、

今回観る機会が出来てよかった(ミュージカルの映画版がなければ多分見なかった)

と思えた「カラーパープル(1985年版)」でありました。

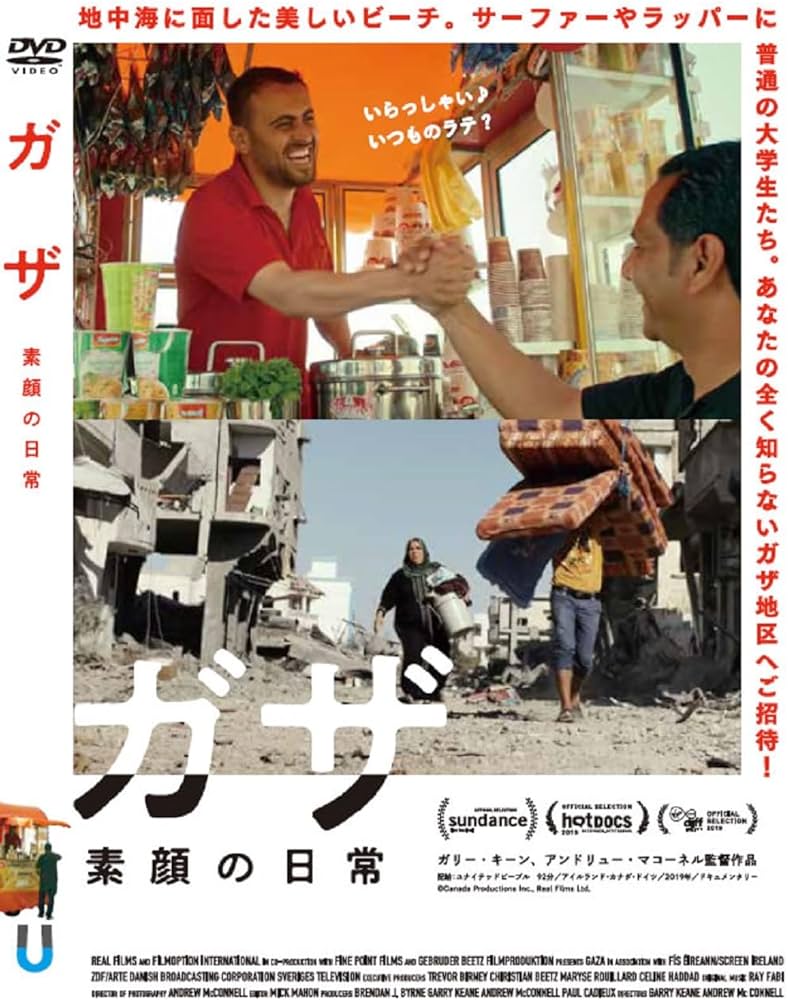

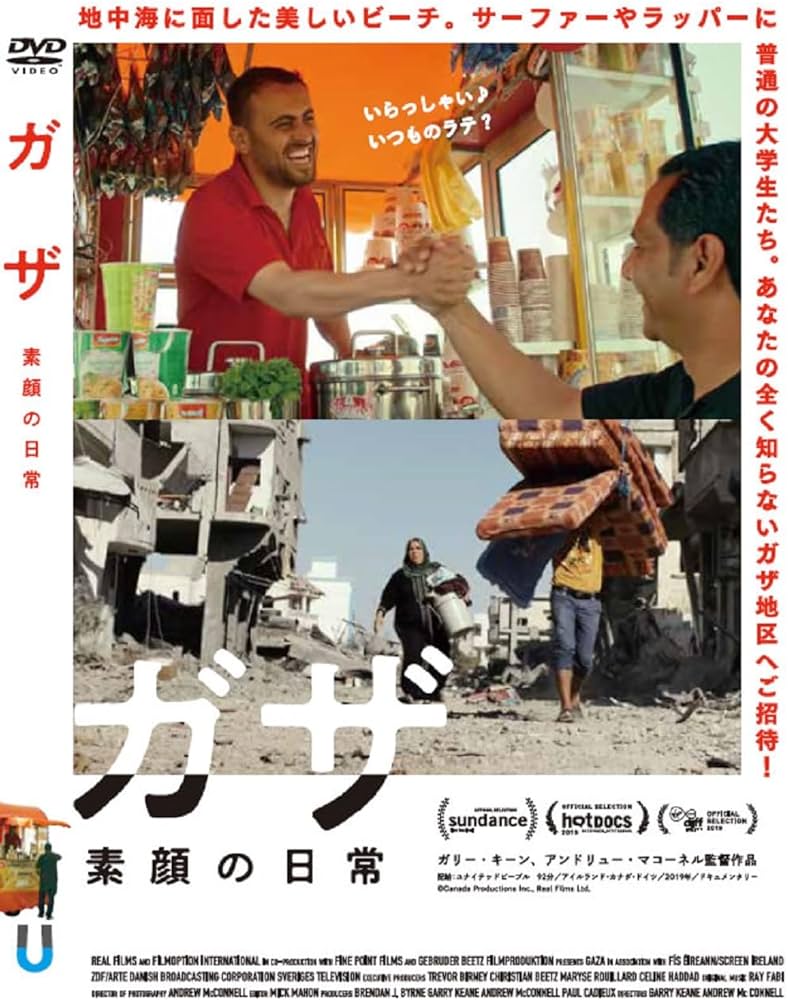

映画「ガザ 素顔の日常」を観る [映画(か行)]

今年初めて田端のチュプキさんで観た映画です。

内容は映画.comより。

パレスチナ、ガザ地区の知られざる日常を捉えたドキュメンタリー。

一般的に戦争のイメージが強いガザ地区だが、

穏やかな地中海に面する同地区の気候は温暖で、花やイチゴの名産地でもある。

美しいビーチには老若男女が訪れ、若者たちはサーフィンに興じる。

その一方で、東京23区の6割ほどの広さしかない場所に

約200万人のパレスチナ人が暮らしており、その多くが貧困にあえいでいる。

イスラエルはガザ地区を壁で囲むだけではなく、

2007年以降は物資や人の移動も制限しており、

同地区は「天井のない監獄」とも呼ばれる。

現実逃避するためにチェロを演奏する19歳のカルマは、

国際法や政治学を学ぶため海外留学したいと考えている。

14歳のアフマドの夢は、大きな漁船の船長になって兄弟たちと一緒に漁をすることだ。

平和と普通の生活を夢見ながら、日常を強く生きようとする人々の姿を映し出す。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長らくイスラエルによって徹底的に封鎖されたガザ地区、

ここで暮らす人々にもそれぞれの人生があるのに。

そんなどこか悲しい気持ちで観終わりました。

この映画は2019年公開、その時でもイスラエルに封鎖されていたガザ地区ですが、

昨年10月にハマスがイスラエルを攻撃し、ガザ地区は水や薬などの医療品等の供給を

止められ、ライフラインを断たれています。

ニュースでも病人やけが人が運ばれてきても手の施しようがない様子を見て、

この映画に登場する子供たちやタクシー運転手、床屋さん、学生たち、

厳しい環境の中でも明るく社交的、鬱々せずに明るく生きようとしている姿が

映し出されていましたが、彼らは今、更に辛い環境でどうされているのか、

私が思ったところで直接手を差し伸べることもできないもどかしさを感じながら

映画を見続けました。

ガザ地区といえば、

内容は映画.comより。

パレスチナ、ガザ地区の知られざる日常を捉えたドキュメンタリー。

一般的に戦争のイメージが強いガザ地区だが、

穏やかな地中海に面する同地区の気候は温暖で、花やイチゴの名産地でもある。

美しいビーチには老若男女が訪れ、若者たちはサーフィンに興じる。

その一方で、東京23区の6割ほどの広さしかない場所に

約200万人のパレスチナ人が暮らしており、その多くが貧困にあえいでいる。

イスラエルはガザ地区を壁で囲むだけではなく、

2007年以降は物資や人の移動も制限しており、

同地区は「天井のない監獄」とも呼ばれる。

現実逃避するためにチェロを演奏する19歳のカルマは、

国際法や政治学を学ぶため海外留学したいと考えている。

14歳のアフマドの夢は、大きな漁船の船長になって兄弟たちと一緒に漁をすることだ。

平和と普通の生活を夢見ながら、日常を強く生きようとする人々の姿を映し出す。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長らくイスラエルによって徹底的に封鎖されたガザ地区、

ここで暮らす人々にもそれぞれの人生があるのに。

そんなどこか悲しい気持ちで観終わりました。

この映画は2019年公開、その時でもイスラエルに封鎖されていたガザ地区ですが、

昨年10月にハマスがイスラエルを攻撃し、ガザ地区は水や薬などの医療品等の供給を

止められ、ライフラインを断たれています。

ニュースでも病人やけが人が運ばれてきても手の施しようがない様子を見て、

この映画に登場する子供たちやタクシー運転手、床屋さん、学生たち、

厳しい環境の中でも明るく社交的、鬱々せずに明るく生きようとしている姿が

映し出されていましたが、彼らは今、更に辛い環境でどうされているのか、

私が思ったところで直接手を差し伸べることもできないもどかしさを感じながら

映画を見続けました。

ガザ地区といえば、

歌手になるという夢をかなえるために偽造パスポートでエジプトに渡った少年の

映画を観て封鎖されている中、命の危険を感じても夢に向かって突き進む姿に

平和ボケな自分を感じたり、(ちなみに実話の映画化です)

映画を観て封鎖されている中、命の危険を感じても夢に向かって突き進む姿に

平和ボケな自分を感じたり、(ちなみに実話の映画化です)

ガザの美容室に集まる女性による群像劇的な映画を観たのですが、

昨年からまだ続いている紛争以前でも常に爆撃を受ける危険に晒されながら

暮らさなければいけないパレスチナの人たちの姿を観る機会がありました。

日本も最近犯罪が増えていたりして安全ともいえないように思うことがありますが、

自分の住むところが攻撃されるという心配はないわけで、

https://www.arabnews.jp/article/opinion/article_69626/

上にリンクを貼った記事を読むと、イスラエルがガザ地区の人たちに対して

非人道的な対応を徹底して行うことに疑問しかありません。

地上げ屋のような(いやそれよりずっと酷い)嫌がらせを続けることで、

パレスチナ人を土地から追い出したいのか、全部ユダヤ人が占拠したいのか、

ナチスから残虐な扱いを受けたユダヤ人が、アラブ人に対して非人道的な態度を

とるのは何故なんだろうと思ってしまいます。

https://jp.reuters.com/world/security/4A736TJEFVJBFECPQSAXZM3BGI-2023-10-13/

あのプーチンさんがパレスチナがの独立国家の創設を主張しているという記事を見て

アメリカを後ろ盾に持つイスラエル政府がパレスチナ人に対してやりたい放題にも

見えてしまい、今作で観たように封鎖された地域にも日々生きている人達がいるという

ことを考えるとプーチンさんの主張の通り独立国家を創設することが人道的にも平和な

解決方法にはならないのだろうか、と思いました。

今回、田端のチュプキさんでやっと観られましたが(土日満席続きで違う日に)、

映画終了後、ユナイテッドピープル(日本の配給先)の関根代表による動画が

投影されました。

学生時代に旅でガザを訪れた関根さんにとってもガザ地区は思い出深い場所、

今作を見てガザについて知る機会を持った人は声をあげてほしい、と

仰っていたのですが、私もこうやってブログ記事を書く事によって、

日本から離れた場所で厳しい環境の中暮らしている人たちがいることを

何人かでも知っていただくことが出来ればと思っています。

輝く目でカメラに向かって話していた子供たち、彼らのために自分が出来ることは

ないだろうか、と思いつつ、パレスチナ、特にガザ地区を支援できるような方法が

あれば少しでも支援したい気持ちになった「ガザ 素顔の日常」でありました。

昨年からまだ続いている紛争以前でも常に爆撃を受ける危険に晒されながら

暮らさなければいけないパレスチナの人たちの姿を観る機会がありました。

日本も最近犯罪が増えていたりして安全ともいえないように思うことがありますが、

自分の住むところが攻撃されるという心配はないわけで、

https://www.arabnews.jp/article/opinion/article_69626/

上にリンクを貼った記事を読むと、イスラエルがガザ地区の人たちに対して

非人道的な対応を徹底して行うことに疑問しかありません。

地上げ屋のような(いやそれよりずっと酷い)嫌がらせを続けることで、

パレスチナ人を土地から追い出したいのか、全部ユダヤ人が占拠したいのか、

ナチスから残虐な扱いを受けたユダヤ人が、アラブ人に対して非人道的な態度を

とるのは何故なんだろうと思ってしまいます。

https://jp.reuters.com/world/security/4A736TJEFVJBFECPQSAXZM3BGI-2023-10-13/

あのプーチンさんがパレスチナがの独立国家の創設を主張しているという記事を見て

アメリカを後ろ盾に持つイスラエル政府がパレスチナ人に対してやりたい放題にも

見えてしまい、今作で観たように封鎖された地域にも日々生きている人達がいるという

ことを考えるとプーチンさんの主張の通り独立国家を創設することが人道的にも平和な

解決方法にはならないのだろうか、と思いました。

今回、田端のチュプキさんでやっと観られましたが(土日満席続きで違う日に)、

映画終了後、ユナイテッドピープル(日本の配給先)の関根代表による動画が

投影されました。

学生時代に旅でガザを訪れた関根さんにとってもガザ地区は思い出深い場所、

今作を見てガザについて知る機会を持った人は声をあげてほしい、と

仰っていたのですが、私もこうやってブログ記事を書く事によって、

日本から離れた場所で厳しい環境の中暮らしている人たちがいることを

何人かでも知っていただくことが出来ればと思っています。

輝く目でカメラに向かって話していた子供たち、彼らのために自分が出来ることは

ないだろうか、と思いつつ、パレスチナ、特にガザ地区を支援できるような方法が

あれば少しでも支援したい気持ちになった「ガザ 素顔の日常」でありました。

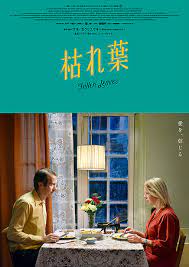

映画「枯れ葉」を観る [映画(か行)]

久しぶりカウリスマキ監督の新作ということで

あらすじは映画.comさんより。

フィンランドの首都ヘルシンキ。

理不尽な理由で失業したアンサと、酒に溺れながらも工事現場で働くホラッパは、

カラオケバーで出会い、互いの名前も知らないままひかれ合う。

しかし不運な偶然と過酷な現実が、2人をささやかな幸福から遠ざけてしまう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新しい映画なのにどこか懐かしい古さも感じられるような作品でした。

ラジオから流れるロシア・ウクライナ紛争のニュース、スマホを持つ姿は

現代なのだと思いますが、質素な暮らしぶりを観ていると今の時代なのに

そう見えづらいところもあったりする、独特の雰囲気を醸し出しながら

物語が進行していきました。

このカウリスマキ監督作品で最初に観たのが、

![レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ/レニングラード・カウボーイズ、モーゼに会う HDニューマスター版 [レンタル落ち] レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ/レニングラード・カウボーイズ、モーゼに会う HDニューマスター版 [レンタル落ち]](https://m.media-amazon.com/images/I/519+cZUYz8L._SL160_.jpg)

フィンランドの首都ヘルシンキ。

理不尽な理由で失業したアンサと、酒に溺れながらも工事現場で働くホラッパは、

カラオケバーで出会い、互いの名前も知らないままひかれ合う。

しかし不運な偶然と過酷な現実が、2人をささやかな幸福から遠ざけてしまう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新しい映画なのにどこか懐かしい古さも感じられるような作品でした。

ラジオから流れるロシア・ウクライナ紛争のニュース、スマホを持つ姿は

現代なのだと思いますが、質素な暮らしぶりを観ていると今の時代なのに

そう見えづらいところもあったりする、独特の雰囲気を醸し出しながら

物語が進行していきました。

このカウリスマキ監督作品で最初に観たのが、

![レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ/レニングラード・カウボーイズ、モーゼに会う HDニューマスター版 [レンタル落ち] レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ/レニングラード・カウボーイズ、モーゼに会う HDニューマスター版 [レンタル落ち]](https://m.media-amazon.com/images/I/519+cZUYz8L._SL160_.jpg)

レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ/レニングラード・カウボーイズ、モーゼに会う HDニューマスター版 [レンタル落ち]

- 出版社/メーカー:

- メディア: DVD

このどこかシュールで笑える映画だったのですが、

独特の世界観を持つ監督というか、今作は笑える映画ではないものの、

孤独で不器用な2人が出会う、楽しい時間の後のすれ違い、

ああこの2人はどうなってしまうのか、ともどかしさもありましたが、

最後は2人が心を通わせるところで終わり温かい気持ちで観終わりました。

アル中のホラッパは、かなり重労働の工場作業員で事故が起きないかヒヤヒヤして

観ていたらやっぱり事故を起こして職を失う、治療を受けようにも余裕がないのかな、

どこかアル中から脱する機会はないのだろうか、と若干というかかなり我が身に

置き換えると心配なキャラクターでした。(^^;

一方のアンサも真面目に働くものの要領がよくないために職を失い、

やっと見つけた仕事も給与未払いという、良くないことばかりが起きますが、

ホラッパとの出逢い、新しい職場で出会った犬との生活、少しずつでも

自分の生活を安定させていこうとする姿、そのお陰で、ホラッパもきっと

アル中を克服していくのではないか、と思えるような終わり方でした。

面白かったのは、2人が一緒に映画を見に行った時の作品。

独特の世界観を持つ監督というか、今作は笑える映画ではないものの、

孤独で不器用な2人が出会う、楽しい時間の後のすれ違い、

ああこの2人はどうなってしまうのか、ともどかしさもありましたが、

最後は2人が心を通わせるところで終わり温かい気持ちで観終わりました。

アル中のホラッパは、かなり重労働の工場作業員で事故が起きないかヒヤヒヤして

観ていたらやっぱり事故を起こして職を失う、治療を受けようにも余裕がないのかな、

どこかアル中から脱する機会はないのだろうか、と若干というかかなり我が身に

置き換えると心配なキャラクターでした。(^^;

一方のアンサも真面目に働くものの要領がよくないために職を失い、

やっと見つけた仕事も給与未払いという、良くないことばかりが起きますが、

ホラッパとの出逢い、新しい職場で出会った犬との生活、少しずつでも

自分の生活を安定させていこうとする姿、そのお陰で、ホラッパもきっと

アル中を克服していくのではないか、と思えるような終わり方でした。

面白かったのは、2人が一緒に映画を見に行った時の作品。

なぜかこれ。(笑)

(イギー・ポップがゾンビで出演していてびっくりした作品)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2020-06-16

思わず映画館のスクリーン越しに「なぜこのゾンビ映画が!」と思ったのですが、

ホラッパとアンサが楽しそうに鑑賞しているのを観たら、

私ももう一度観たくなりました。

生活に疲れているためなのか殆ど笑わないアンサとホラッパの2人が醸し出す、

なんともいえない不安と期待入り混じるような雰囲気を観ながら、

気づけば共感して応援してホッとして観終わったような何とも言えない深さのある

「枯れ葉」でありました。

思わず映画館のスクリーン越しに「なぜこのゾンビ映画が!」と思ったのですが、

ホラッパとアンサが楽しそうに鑑賞しているのを観たら、

私ももう一度観たくなりました。

生活に疲れているためなのか殆ど笑わないアンサとホラッパの2人が醸し出す、

なんともいえない不安と期待入り混じるような雰囲気を観ながら、

気づけば共感して応援してホッとして観終わったような何とも言えない深さのある

「枯れ葉」でありました。

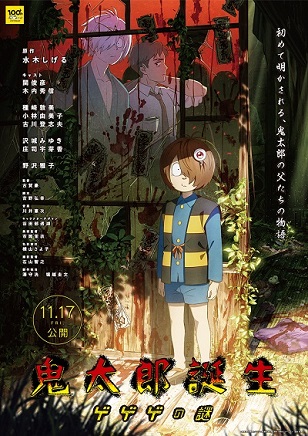

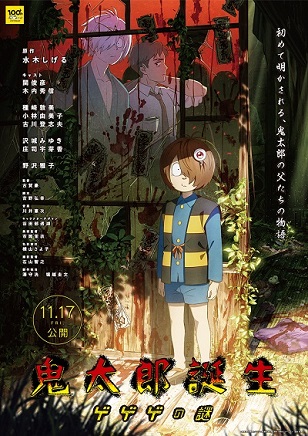

映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」を観る [映画(か行)]

ゲゲゲの鬼太郎は小さい頃に観ていましたが、

その後にシリーズ化が進んでいったのは知っているのですが、

画風におどろおどろしい雰囲気がなくなっていったような気がして

ずっと見ないまま現在に至っておりました。

が、今回タイトルを見て気になって映画館に観に行きました。

あらすじは映画.comさんより。

昭和31年。鬼太郎の父であるかつての目玉おやじは、

行方不明の妻を捜して哭倉村へやって来る。

その村は、日本の政財界を裏で牛耳る龍賀一族が支配していた。

血液銀行に勤める水木は、一族の当主の死の弔いを建前に密命を背負って村を訪れ、

鬼太郎の父と出会う。

当主の後継をめぐって醜い争いが繰り広げられる中、

村の神社で一族の者が惨殺される事件が発生。

それは恐ろしい怪奇の連鎖の始まりだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私の知らないゲゲゲワールドを見せてもらった気持ちになりました。

104分(PG12)、本当にあっという間。

その後にシリーズ化が進んでいったのは知っているのですが、

画風におどろおどろしい雰囲気がなくなっていったような気がして

ずっと見ないまま現在に至っておりました。

が、今回タイトルを見て気になって映画館に観に行きました。

あらすじは映画.comさんより。

昭和31年。鬼太郎の父であるかつての目玉おやじは、

行方不明の妻を捜して哭倉村へやって来る。

その村は、日本の政財界を裏で牛耳る龍賀一族が支配していた。

血液銀行に勤める水木は、一族の当主の死の弔いを建前に密命を背負って村を訪れ、

鬼太郎の父と出会う。

当主の後継をめぐって醜い争いが繰り広げられる中、

村の神社で一族の者が惨殺される事件が発生。

それは恐ろしい怪奇の連鎖の始まりだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私の知らないゲゲゲワールドを見せてもらった気持ちになりました。

104分(PG12)、本当にあっという間。

今作は、水木しげる先生の生誕100周年記念作品だそうで、

2018〜20年に放送されたテレビアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」第6期をベースに、

シリーズの原点である目玉おやじの過去と鬼太郎誕生にまつわる物語を描いた

長編アニメーションとのこと。

(改めてゲゲゲの鬼太郎についてwikiを読んでみました)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%82%B2%E3%82%B2%E3%81%AE%E9%AC%BC%E5%A4%AA%E9%83%8E

2018〜20年に放送されたテレビアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」第6期をベースに、

シリーズの原点である目玉おやじの過去と鬼太郎誕生にまつわる物語を描いた

長編アニメーションとのこと。

(改めてゲゲゲの鬼太郎についてwikiを読んでみました)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%82%B2%E3%82%B2%E3%81%AE%E9%AC%BC%E5%A4%AA%E9%83%8E

私が観ていたのは、第1シリーズ (1968年1月3日 - 1969年3月30日 全65回 )と、

第2シリーズ (1971年10月7日 - 1972年9月28日 全45回)のおそらく再放送で、

自分の記憶に刷り込まれている主題歌といえば熊倉一雄さんのこれ。

おばけの学校、意外といいかもしれないと本気で思っている時期がありました。(笑)

という、もう半世紀くらい前の記憶しかないので、その後ゲゲゲの鬼太郎がどうなって

いったのかも知らずに今回観て、やはり画質の良さとおどろおどろしさのマイルドさには

最初だけ置いていかれそうになりましたが、そこはなんとかついていけました。

戦後の日本、自分の出世のために弔事を利用して哭倉村に向かう水木、

彼が勤める血液銀行に並ぶ売血希望の人たちの姿を観ると、

婆1号が若い頃勤めていた製薬会社でも売血が行われていた話を思い出します。

五木寛之だったかの小説でも、お金を稼ぐために造血剤をのんで血を売る人がいた、

というのを読んだことがありますが、そういうことが映画の冒頭の場面に出て、

そういう時代だったんだなあと思い出しながら観ていたのですが、

龍賀家を訪ねてからの一族のどろどろを観ていると、

スケキヨが出てくるのでは!とあり得ないことを考えてしまう自分がおりました。

お金のある一族でのもめ事は犬神家以外でもあるんですね。(笑)

と、犬神家の一族のテーマ曲が脳裏に流れそうになったものの、

鬼太郎のお父さん(まだ人の姿)が出てきて、どうなるんだろうと思って

観ていたらぐいぐい引き込まれていきました。

戦争で辛い思いをした水木が、今度は、日本経済発展の競争の中で勝ち抜いて

いこうとする姿、龍賀一族の秘密を握って出世する、という思いが全面に出ていた

のが、鬼太郎の父との出逢い、そこから知る鬼太郎父の願いと龍賀一族の野望、

水木も自分の野心よりも鬼太郎父の思いに共感して共に戦う姿に目頭が熱く

なってしまいました。

水木しげる先生ご自身の戦争体験も、今作の中の水木に込められているように

思ったのと、鬼太郎父は幽霊族ですが、家族の愛は人間と変わらないと思うと、

その後、苦難の末に生まれた鬼太郎の姿を改めて(過去作品含めて)見直して

みたいな、という気持になった「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」でありました。

お金のある一族でのもめ事は犬神家以外でもあるんですね。(笑)

と、犬神家の一族のテーマ曲が脳裏に流れそうになったものの、

鬼太郎のお父さん(まだ人の姿)が出てきて、どうなるんだろうと思って

観ていたらぐいぐい引き込まれていきました。

戦争で辛い思いをした水木が、今度は、日本経済発展の競争の中で勝ち抜いて

いこうとする姿、龍賀一族の秘密を握って出世する、という思いが全面に出ていた

のが、鬼太郎の父との出逢い、そこから知る鬼太郎父の願いと龍賀一族の野望、

水木も自分の野心よりも鬼太郎父の思いに共感して共に戦う姿に目頭が熱く

なってしまいました。

水木しげる先生ご自身の戦争体験も、今作の中の水木に込められているように

思ったのと、鬼太郎父は幽霊族ですが、家族の愛は人間と変わらないと思うと、

その後、苦難の末に生まれた鬼太郎の姿を改めて(過去作品含めて)見直して

みたいな、という気持になった「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」でありました。

映画「銀河鉄道の父」を観る [映画(か行)]

今年、snorita姐、けーすけ兄(チームS)と東北の旅に出て、

宮沢賢治の世界をちょっとだけですが観る機会がありましたが、

田端チュプキさんでちょうど関連の映画が上映されていると知り観に行きました。

(見に行ったのは確か9月)

宮沢賢治の世界をちょっとだけですが観る機会がありましたが、

田端チュプキさんでちょうど関連の映画が上映されていると知り観に行きました。

(見に行ったのは確か9月)

あらすじは映画.comさんより。

岩手県で質屋を営む宮沢政次郎の長男・賢治は家業を継ぐ立場でありながら、

適当な理由をつけてはそれを拒んでいた。

学校卒業後は農業大学への進学や人工宝石の製造、宗教への傾倒と我が道を突き進む

賢治に対し、政次郎は厳格な父親であろうと努めるもつい甘やかしてしまう。

やがて、妹・トシの病気をきっかけに筆を執る賢治だったが……。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後は全部役所広司が全てもっていった映画!

でした。

菅田将暉が宮沢賢治本人にあまり似ていないので最初はそこが気になっていましたが、

宮沢賢治本人についてはある程度知る機会があるとはいえ、その父親がどんな人か、

そういう視点で描くというのは興味深いものがありますね。

長男として生まれた賢治を溺愛する父 政次郎(役所広司)、

厳しい父(賢治の祖父)から家業(質屋)を継いだ後は、

賢治に家業を継がせたかったものの、賢治に商売の適性(才能)がなく

学問、農業に興味を持ったことを最初は反対するものの次第に応援していきます。

賢治の書く詩や物語を楽しみにしている妹トシ、しっかりもので賢く、

一本筋の通った性格のトシのお陰で賢治は書くことを続けていきますが、

(日本のアンデルセンになるんだって言ってたでしょ!、と賢治を鼓舞)

祖父の喜助が認知症の後、亡くなったことから落胆そた賢治は

信仰(日蓮宗)にのめりこんでいき、家を飛び出して上京して、

日蓮宗信教団の国柱会の会館を訪ねる、このあたりの様子を見ていて、

写真から見ていた賢治のイメージ(穏やか)とは違う、激しい感情も持つ、

意外な一面を観た気持ちになりました。

そのまま東京で執筆活動を続けていると、実家からトシが病気との電報が届き、

自分がトシのために何が出来るのかと一心不乱に物語を書き続け、

それをトランクに詰めて実家に帰り、病に臥せっているトシに読み聞かせ、

嬉しそうに聞いていたトシでしたが、病に勝てず息を引き取る。。。。

ここが最初の泣きポイントでした。

(賢治と一緒に思わず泣いてしまった私)

再び念仏を唱え続け、トシがいなければもう書けないという賢治に対して、

自分が一番の賢治の読者になるという政次郎。

その後、羅須地人協会を立ち上げて農業指導しながら執筆も続けていた賢治と

政次郎の関係が互いを信頼し認めるようになり(家業は賢治の弟が継ぎ)

これから、というところで、今度は賢治が結核に。。

実家に戻った賢治は自分の運命を受け容れようとする一方、政次郎は受け容れられず

悲しい気持ちで過ごす日々が続く中、汗をかいた賢治の背中を拭こうとする政次郎に

母イチが自分が賢治の母親であると言って背中を拭く場面、、2つめの泣きポイント。

それまで政次郎に異を唱えず、数歩後ろに下がっていた母イチの強さを観た心地、

賢治も母に優しくされてとても嬉しそうに見えました。

とはいえ、賢治の病状がよくなることはなく意識が遠のいていくわけですが、

その時に、政次郎が賢治の「雨ニモマケズ」を大きな声で読み、素晴らしい詩だ、

と賢治に言うと、賢治も父に褒められたことに満足し息を引き取り。。

(´;ω;`)ウゥゥ

3回目の泣き場面でしたが、やっぱり役所広司は凄いですね。

今作一番の泣きツボポイントとなりました。

賢治の作品は賢治の没後に多くの人たちに読まれるようになったので

賢治自身は自分の作品が売れないと思っていたようでしたが、

そんな中で政次郎と妹トシは賢治のよき理解者で作品のファンであったこと、

賢治には何より大切なことだったかもしれませんね。

役所広司さん、これまでも色々な作品を観ましたが、

何を演じても同じように見える俳優(たとえばKムタクとか)とは全く異なり

毎回その役になりきっているのが凄いと思います。

この作品(元犯罪者)と今作を比較しても全然違うというか、

顔や声は同じなんだけど目の表情が違うといのか、まったく違う人、

(缶コーヒーのCMでもそうですが)

役者としての幅広さで更に心に響く作品になったように思えました。

本当は、岩手に行く前に観ればよかったのですが、

帰ってきてから見ることでまた賢治の土地を訪れてみたい気持ちになった

「銀河鉄道の父」でありました。

岩手県で質屋を営む宮沢政次郎の長男・賢治は家業を継ぐ立場でありながら、

適当な理由をつけてはそれを拒んでいた。

学校卒業後は農業大学への進学や人工宝石の製造、宗教への傾倒と我が道を突き進む

賢治に対し、政次郎は厳格な父親であろうと努めるもつい甘やかしてしまう。

やがて、妹・トシの病気をきっかけに筆を執る賢治だったが……。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後は全部役所広司が全てもっていった映画!

でした。

菅田将暉が宮沢賢治本人にあまり似ていないので最初はそこが気になっていましたが、

宮沢賢治本人についてはある程度知る機会があるとはいえ、その父親がどんな人か、

そういう視点で描くというのは興味深いものがありますね。

長男として生まれた賢治を溺愛する父 政次郎(役所広司)、

厳しい父(賢治の祖父)から家業(質屋)を継いだ後は、

賢治に家業を継がせたかったものの、賢治に商売の適性(才能)がなく

学問、農業に興味を持ったことを最初は反対するものの次第に応援していきます。

賢治の書く詩や物語を楽しみにしている妹トシ、しっかりもので賢く、

一本筋の通った性格のトシのお陰で賢治は書くことを続けていきますが、

(日本のアンデルセンになるんだって言ってたでしょ!、と賢治を鼓舞)

祖父の喜助が認知症の後、亡くなったことから落胆そた賢治は

信仰(日蓮宗)にのめりこんでいき、家を飛び出して上京して、

日蓮宗信教団の国柱会の会館を訪ねる、このあたりの様子を見ていて、

写真から見ていた賢治のイメージ(穏やか)とは違う、激しい感情も持つ、

意外な一面を観た気持ちになりました。

そのまま東京で執筆活動を続けていると、実家からトシが病気との電報が届き、

自分がトシのために何が出来るのかと一心不乱に物語を書き続け、

それをトランクに詰めて実家に帰り、病に臥せっているトシに読み聞かせ、

嬉しそうに聞いていたトシでしたが、病に勝てず息を引き取る。。。。

ここが最初の泣きポイントでした。

(賢治と一緒に思わず泣いてしまった私)

再び念仏を唱え続け、トシがいなければもう書けないという賢治に対して、

自分が一番の賢治の読者になるという政次郎。

その後、羅須地人協会を立ち上げて農業指導しながら執筆も続けていた賢治と

政次郎の関係が互いを信頼し認めるようになり(家業は賢治の弟が継ぎ)

これから、というところで、今度は賢治が結核に。。

実家に戻った賢治は自分の運命を受け容れようとする一方、政次郎は受け容れられず

悲しい気持ちで過ごす日々が続く中、汗をかいた賢治の背中を拭こうとする政次郎に

母イチが自分が賢治の母親であると言って背中を拭く場面、、2つめの泣きポイント。

それまで政次郎に異を唱えず、数歩後ろに下がっていた母イチの強さを観た心地、

賢治も母に優しくされてとても嬉しそうに見えました。

とはいえ、賢治の病状がよくなることはなく意識が遠のいていくわけですが、

その時に、政次郎が賢治の「雨ニモマケズ」を大きな声で読み、素晴らしい詩だ、

と賢治に言うと、賢治も父に褒められたことに満足し息を引き取り。。

(´;ω;`)ウゥゥ

3回目の泣き場面でしたが、やっぱり役所広司は凄いですね。

今作一番の泣きツボポイントとなりました。

賢治の作品は賢治の没後に多くの人たちに読まれるようになったので

賢治自身は自分の作品が売れないと思っていたようでしたが、

そんな中で政次郎と妹トシは賢治のよき理解者で作品のファンであったこと、

賢治には何より大切なことだったかもしれませんね。

役所広司さん、これまでも色々な作品を観ましたが、

何を演じても同じように見える俳優(たとえばKムタクとか)とは全く異なり

毎回その役になりきっているのが凄いと思います。

この作品(元犯罪者)と今作を比較しても全然違うというか、

顔や声は同じなんだけど目の表情が違うといのか、まったく違う人、

(缶コーヒーのCMでもそうですが)

役者としての幅広さで更に心に響く作品になったように思えました。

本当は、岩手に行く前に観ればよかったのですが、

帰ってきてから見ることでまた賢治の土地を訪れてみたい気持ちになった

「銀河鉄道の父」でありました。

映画「国葬の日」を観る [映画(か行)]

以前何本か見たドキュメンタリーの監督をつとめられていた大島新さんの

作品と知り、田端のチュプキへ観に行きました。

|

|

内容は映画.comさんより。

作品と知り、田端のチュプキへ観に行きました。

|

|内容は映画.comさんより。

「なぜ君は総理大臣になれないのか」「香川1区」などの大島新監督が、

安倍晋三元首相の国葬当日の人々の姿を記録したドキュメンタリー。

世論調査では国葬に反対する声が増えていく中、

2022年9月27日に東京・日本武道館で執り行われた安倍晋三元首相の国葬。

その当日に東京・下関・京都・福島・沖縄・札幌・奈良・広島・静岡・長崎の

10都市で取材を敢行し、国葬や安倍元首相という人物について、

人々のリアルな思いを映し出す。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大半が無関心。

私はやるなら自民党葬にすればいいじゃないの、と思っていたので、

国葬(途中から岸田さんが国葬儀と名前を変えていたのもなんだか)まで

行う必要があったのかと言われればすることなかったんじゃないかな、と

思っていました。

ただ、当日は日本武道館に続く大行列ばかりを映し出すメディアに辟易して

無関心でいようと思っていたことを思い出したので、大半に入っているのだな

とこの作品を観て改めて思いました。

安倍晋三元首相の国葬当日の人々の姿を記録したドキュメンタリー。

世論調査では国葬に反対する声が増えていく中、

2022年9月27日に東京・日本武道館で執り行われた安倍晋三元首相の国葬。

その当日に東京・下関・京都・福島・沖縄・札幌・奈良・広島・静岡・長崎の

10都市で取材を敢行し、国葬や安倍元首相という人物について、

人々のリアルな思いを映し出す。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大半が無関心。

私はやるなら自民党葬にすればいいじゃないの、と思っていたので、

国葬(途中から岸田さんが国葬儀と名前を変えていたのもなんだか)まで

行う必要があったのかと言われればすることなかったんじゃないかな、と

思っていました。

ただ、当日は日本武道館に続く大行列ばかりを映し出すメディアに辟易して

無関心でいようと思っていたことを思い出したので、大半に入っているのだな

とこの作品を観て改めて思いました。

香川1区から立候補しても当選できない小川淳也さんの選挙活動の様子を描いた

これらの作品を監督した大島新さんの映画なので恐らく見ていて私は受け入れられる、

と思って今作を鑑賞しました。

監督は違いますが(こちらは内山雄人監督)、これらのドキュメンタリーも

見ているので、

選挙に勝てば正義。

とか、

やっている感をだすことが大事。

とか、そういうことを普段から思っている(オフレコでつい言ってしまう)政治家、

今の岸田さんも在任2年をことさら強調するような報道が目についてゲンナリしますが

長くやっていればそれでいいのか、という話かと思います。

国葬賛成派の多くが悲しい形でお亡くなりになったことへの同情、とか、

長くやっていたから国葬くらいしてあげていいんじゃないの、という方が多くて、

日本人って優しい人が多いのかな、なんて見ながら思ってしまいました。

今作で国葬に反対している様子が出てくるのは東京(落合恵子さんが映っていた)、

と沖縄(辺野古移設反対活動団体の方々)だけで、他の地域は無関心の人が

多かった印象でした。

安倍さんの選挙区である山口県(下関)でも、地元の一部の人には安倍政権は

よかったのではないか、というあっさりした反応の方もいて驚いたのですが、

若い方でも安倍さんの功績として日米安保強化を挙げている人がいて驚きました。

私自身、2012年の夏に新卒から働いていた会社を辞めたのですが、

社員持ち株会で保有していた会社の株式を(当時は民主党政権)どうせ上がらないだろう、

と成り行き売りしたその数か月後、自民党政権にかわったんですよね。

3本の矢とかいってたアベノミクスへの期待で株価があっと言う間に爆上がり、

損切りした株(平均買付単価のほぼ半分)が売却価格の2倍まで上がった(笑)時は、

「投資は自己責任」と分かっていたので、売却判断した自分に責任があると認識しつつ、

自民党が与党になることで国民や海外投資家からの期待が上がっことで、

(日銀の金融緩和もあったんですけどね⇐まだ続いているし)

自分の生活水準も上がっていくのだろうと(当時ぷーたろーだったのに)思いました。

でも、その後どうなったの、というと、コロナ禍という非常事態ではあったものの、

増税に加えて社会保険料も上がり、おまけにインフレの追い打ち、

今の岸田さんもZ務省のいいなりか、海外にほいほい景気よくお金をばら撒いて、

日本にやってくる外国人には手厚く、日本国民には冷たいなあと思うばかり。

昨今、SNSで「増税メガネ」とか「バラまきメガネ」とか言われて、

ご本人が憤慨しているそうですが、「聞く耳」ってなんだろう?と疑問符だらけ。

異次元の少子化だって今に始まったことではないし、安心して子育てできる環境に

なっていないから子供をつくらない人が増えていることに気づけないんだろうか、

(息子もおバカすぎてびっくりしたし⇐世襲禁止にすればいいと思っています)、

色々なことで政治家のやっていることのずれ加減にイラっとしています。

静岡の清水市ではちょうど国葬の直前に浸水被害で多くの住民が浸水した家から

土砂などを運び出して大変な時期、地元の高校生がボランティアで手伝っている

様子が映し出されていました。

3年前に家を建て直したという高齢の女性だけでなく、被害にあった住民の方々が

国葬をやるお金があるならこういう災害支援に税金を使ってほしい、という言葉に

本当に困っている国民に手を差し伸べるのが政治家の仕事ではないのか、と

改めて思ったわけですが、自分たちのプライド(と自分の選挙区)を優先して

いる政治家が多いように思えて仕方ありませんでした。

安倍さんがああいう形でお亡くなりになっていなくても(ご病気とか)

国葬をやっていたのかな、といえば、そうではなかったように思えますし、

亡くなった後、物凄い勢いで国葬を決定してしまい、国民も当然賛同すると思ったら

反対意見が半数以上で、でも挙げた拳をおろせなくて(半ば意地)実行した、

そのように見えたのですが、今作のインタビューの中で一番印象的だったのは、

沖縄で(辺野古基地建設現場近く?)カフェを営む中年女性の言葉でした。

国葬反対と騒いでいても終わって1週間も経てばおとなしくなって自分の生活に戻る、

その繰り返しではないかという言葉に、喉元過ぎれば熱さを忘れる的な感覚の

日本人が多いのだろうけれど、自分の気持ちを投票権に反映させればもうちょっと

良い日本になるのではないかな、と改めて思った「国葬の日」でありました。

これらの作品を監督した大島新さんの映画なので恐らく見ていて私は受け入れられる、

と思って今作を鑑賞しました。

監督は違いますが(こちらは内山雄人監督)、これらのドキュメンタリーも

見ているので、

選挙に勝てば正義。

とか、

やっている感をだすことが大事。

とか、そういうことを普段から思っている(オフレコでつい言ってしまう)政治家、

今の岸田さんも在任2年をことさら強調するような報道が目についてゲンナリしますが

長くやっていればそれでいいのか、という話かと思います。

国葬賛成派の多くが悲しい形でお亡くなりになったことへの同情、とか、

長くやっていたから国葬くらいしてあげていいんじゃないの、という方が多くて、

日本人って優しい人が多いのかな、なんて見ながら思ってしまいました。

今作で国葬に反対している様子が出てくるのは東京(落合恵子さんが映っていた)、

と沖縄(辺野古移設反対活動団体の方々)だけで、他の地域は無関心の人が

多かった印象でした。

安倍さんの選挙区である山口県(下関)でも、地元の一部の人には安倍政権は

よかったのではないか、というあっさりした反応の方もいて驚いたのですが、

若い方でも安倍さんの功績として日米安保強化を挙げている人がいて驚きました。

私自身、2012年の夏に新卒から働いていた会社を辞めたのですが、

社員持ち株会で保有していた会社の株式を(当時は民主党政権)どうせ上がらないだろう、

と成り行き売りしたその数か月後、自民党政権にかわったんですよね。

3本の矢とかいってたアベノミクスへの期待で株価があっと言う間に爆上がり、

損切りした株(平均買付単価のほぼ半分)が売却価格の2倍まで上がった(笑)時は、

「投資は自己責任」と分かっていたので、売却判断した自分に責任があると認識しつつ、

自民党が与党になることで国民や海外投資家からの期待が上がっことで、

(日銀の金融緩和もあったんですけどね⇐まだ続いているし)

自分の生活水準も上がっていくのだろうと(当時ぷーたろーだったのに)思いました。

でも、その後どうなったの、というと、コロナ禍という非常事態ではあったものの、

増税に加えて社会保険料も上がり、おまけにインフレの追い打ち、

今の岸田さんもZ務省のいいなりか、海外にほいほい景気よくお金をばら撒いて、

日本にやってくる外国人には手厚く、日本国民には冷たいなあと思うばかり。

昨今、SNSで「増税メガネ」とか「バラまきメガネ」とか言われて、

ご本人が憤慨しているそうですが、「聞く耳」ってなんだろう?と疑問符だらけ。

異次元の少子化だって今に始まったことではないし、安心して子育てできる環境に

なっていないから子供をつくらない人が増えていることに気づけないんだろうか、

(息子もおバカすぎてびっくりしたし⇐世襲禁止にすればいいと思っています)、

色々なことで政治家のやっていることのずれ加減にイラっとしています。

静岡の清水市ではちょうど国葬の直前に浸水被害で多くの住民が浸水した家から

土砂などを運び出して大変な時期、地元の高校生がボランティアで手伝っている

様子が映し出されていました。

3年前に家を建て直したという高齢の女性だけでなく、被害にあった住民の方々が

国葬をやるお金があるならこういう災害支援に税金を使ってほしい、という言葉に

本当に困っている国民に手を差し伸べるのが政治家の仕事ではないのか、と

改めて思ったわけですが、自分たちのプライド(と自分の選挙区)を優先して

いる政治家が多いように思えて仕方ありませんでした。

安倍さんがああいう形でお亡くなりになっていなくても(ご病気とか)

国葬をやっていたのかな、といえば、そうではなかったように思えますし、

亡くなった後、物凄い勢いで国葬を決定してしまい、国民も当然賛同すると思ったら

反対意見が半数以上で、でも挙げた拳をおろせなくて(半ば意地)実行した、

そのように見えたのですが、今作のインタビューの中で一番印象的だったのは、

沖縄で(辺野古基地建設現場近く?)カフェを営む中年女性の言葉でした。

国葬反対と騒いでいても終わって1週間も経てばおとなしくなって自分の生活に戻る、

その繰り返しではないかという言葉に、喉元過ぎれば熱さを忘れる的な感覚の

日本人が多いのだろうけれど、自分の気持ちを投票権に反映させればもうちょっと

良い日本になるのではないかな、と改めて思った「国葬の日」でありました。

![銀座カンカン娘 [DVD] 銀座カンカン娘 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41gPe+xwSRL._SL160_.jpg)

![魔女の宅急便 [DVD] 魔女の宅急便 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51cOAjYoUTL._SL160_.jpg)

![カラーパープル [DVD] カラーパープル [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51L62pAtUAL._SL160_.jpg)

![ルーツ コレクターズBOX [DVD] ルーツ コレクターズBOX [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51GS1xtjDEL._SL160_.jpg)

![背信の日々(吹替版) [VHS] 背信の日々(吹替版) [VHS]](https://m.media-amazon.com/images/I/4153FBM4ZJL._SL160_.jpg)

![風と共に去りぬ [DVD] 風と共に去りぬ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51wyas+3GZL._SL160_.jpg)

![ハリエット [DVD] ハリエット [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/413PCSZ6BPL._SL160_.jpg)

![それでも夜は明ける [Blu-ray] それでも夜は明ける [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51OWUIRaZRL._SL160_.jpg)

![歌声にのった少年 [DVD] 歌声にのった少年 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51cC+m2VMAL._SL160_.jpg)

![ガザの美容室 [DVD] ガザの美容室 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41yX+bctqVL._SL160_.jpg)

![デッド・ドント・ダイ [Blu-ray] デッド・ドント・ダイ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51K6IiYYIYL._SL160_.jpg)

![犬神家の一族 角川映画 THE BEST [DVD] 犬神家の一族 角川映画 THE BEST [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51OCWFKLg2L._SL160_.jpg)

![銀河鉄道の父 [Blu-ray] 銀河鉄道の父 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61ZJOR7Da6L._SL160_.jpg)

![なぜ君は総理大臣になれないのか [DVD] なぜ君は総理大臣になれないのか [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51-fBaD9FAS._SL160_.jpg)

![香川1区 [DVD] 香川1区 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61PguKduGJL._SL160_.jpg)

![パンケーキを毒見する [DVD] パンケーキを毒見する [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/519TJbFjo4L._SL160_.jpg)