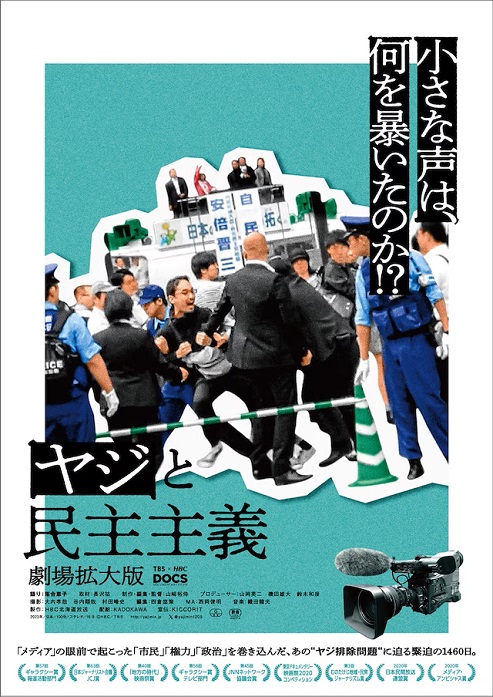

映画「ヤジと民主主義 劇場拡大版」を観る [映画(や・ら・わ行)]

久しぶりに有楽町の角川シネマに行って観た映画です。

内容は映画.comさんより。

2019年7月15日、安倍元首相の遊説中に政権批判の声を上げた市民を

警察官が取り囲んで移動させた「ヤジ排除問題」を4年間にわたって

追及したドキュメンタリー。

表現の自由と民主主義がおびやかされたとして、

当時メディアで大きく報道されたヤジ排除問題。

北海道放送が2020年に放送したドキュメンタリー番組「ヤジと民主主義」は

ギャラクシー賞や日本ジャーナリスト会議賞など数々の賞を受賞し、

書籍化もされた。

その後、排除された市民2人が原告として警察側を訴え、1審は勝訴したものの

高裁では判断が分かれ、双方が上告し裁判は続いている。

この問題を4年間にわたって追い続ける取材班が、当事者および専門家たちに

追加取材を行い、テレビや書籍では伝えきれなかった問題の深刻さを浮き彫りにする。

作家の落合恵子がナレーションを担当。

--------------------------------------------------------------------

国会議員のヤジはよくて

一般国民のヤジがダメってどういうこと?

ヽ(`Д´)ノプンプンダヨ

北海道テレビが忖度なしにこういうドキュメンタリーを製作したこと、

色々妨害もあったかと思いますが放送から映画化まで進まれたことに感慨深いものが

あったというか、本当の報道の正義ってこういうことじゃないのかなと思いました。

記者会見で(例えばお正月のJALとか)否定や批判ばかりする記者、偏向報道、

持ち上げたかと思うと突き落とす、吊るし上げるばかりの大手メディア、

報道の自由度ランキングも決して高くない日本、SNSやYouTubeなどでは話題に

なっているある分野(権力を持つある人達についての話です)でも、テレビなどでは

一切報じることなく逆にヨイショばかりする(大した内容でもないのに速報扱い)、

現在殆どテレビを観なくなったのはそういう理由もあったりするのですが、

今作で描かれる与党の自由民主党、と、警察の腐れぶりには嫌気しか感じませんでした。

膨大なビデオを北海道テレビが撮影しているのに、全く違うように解釈する警察の見解、

ビデオを重ねてスクリーンに映し出していると、場内から失笑が漏れてくるという、

真顔でこんな見解よく言えるよね、呆れるやら頭にくるやら、ずっとそんな気持ちで

観ておりました。

安倍さんの街頭演説を担当した警察の警備局長が安倍さんの元首席秘書官、

(当日の警備計画の公開請求に対してのり弁で返すのも悪質)

となれば、安倍さんや自民党批判すればつまみ出す、というのが赤らさま、

声を上げただけで安倍さんに危害を加えるようには全く見えないのに、

警察官がよってたかって拘束する様を観て、

「本当に悪い奴は他にいるんだからそいつらを捕まえなさいよ」、

警察の人全部が酷いとは思いませんが、ああいう映像を観ると、

(相談にいっても実際被害がないからと取り合ってくれないし)

なんのための警察なんだよ、とはらわた煮えくりかえりました。

こうやって書いていて思い出して腹が立ってきた。(V)o¥o(V)

ヤジを飛ばした人たちが警察を訴える、

札幌地裁(一審)で警察の否が認められる判決が出た、と言う場面で、

日本も捨てたもんじゃないと思ったのもつかの間、警察側が控訴、

その後の安倍さん銃撃事件、高裁が忖度して一審判決の一部を認め、

一部は覆す、そんな判決ってありなの?と再び腹が立ちました。

国会議員を観ていても国民目線より私利私欲みたいな人がはびこって

裏金問題も中途半端に忖度なのか手打ちになりそうですし、

真面目に働いて真面目に税金納めてこんなに腹立つことばかり、

公務員や国会議員が国民の方を向いていない(権力やお金の方ばかり見る)

国民の意思を反映できるのは選挙だと思いますが無関心な人が多すぎる、

そんな気がしてなりませんでした。

今作のナレーションを担当されていたのが落合恵子さん。

この映画で、国葬の日にデモに参加されていた様子が映し出されていましたが

デモに参加しなくても、関心を持つこと(そして選挙に行くこと)の大切さ、

こんなところからも感じました。

個人的には選挙のやり方もお金をかけないやり方を自ら考えて行動するような

そんな候補者が増えてほしいと思うのですが、

(お金をかけないと当選できない仕組みがおかしいし、

お金があれば能力ない人も当選できてしまうと思ってしまう)

私も選挙の時だけ調子よく国民に訴えて当選したら何も実行できない人は

選ばないようにしないと、と思いながら、特に若い人が関心をもってほしい、

と思った「ヤジと民主主義 劇場拡大版」でありました。

内容は映画.comさんより。

2019年7月15日、安倍元首相の遊説中に政権批判の声を上げた市民を

警察官が取り囲んで移動させた「ヤジ排除問題」を4年間にわたって

追及したドキュメンタリー。

表現の自由と民主主義がおびやかされたとして、

当時メディアで大きく報道されたヤジ排除問題。

北海道放送が2020年に放送したドキュメンタリー番組「ヤジと民主主義」は

ギャラクシー賞や日本ジャーナリスト会議賞など数々の賞を受賞し、

書籍化もされた。

その後、排除された市民2人が原告として警察側を訴え、1審は勝訴したものの

高裁では判断が分かれ、双方が上告し裁判は続いている。

この問題を4年間にわたって追い続ける取材班が、当事者および専門家たちに

追加取材を行い、テレビや書籍では伝えきれなかった問題の深刻さを浮き彫りにする。

作家の落合恵子がナレーションを担当。

--------------------------------------------------------------------

国会議員のヤジはよくて

一般国民のヤジがダメってどういうこと?

ヽ(`Д´)ノプンプンダヨ

北海道テレビが忖度なしにこういうドキュメンタリーを製作したこと、

色々妨害もあったかと思いますが放送から映画化まで進まれたことに感慨深いものが

あったというか、本当の報道の正義ってこういうことじゃないのかなと思いました。

記者会見で(例えばお正月のJALとか)否定や批判ばかりする記者、偏向報道、

持ち上げたかと思うと突き落とす、吊るし上げるばかりの大手メディア、

報道の自由度ランキングも決して高くない日本、SNSやYouTubeなどでは話題に

なっているある分野(権力を持つある人達についての話です)でも、テレビなどでは

一切報じることなく逆にヨイショばかりする(大した内容でもないのに速報扱い)、

現在殆どテレビを観なくなったのはそういう理由もあったりするのですが、

今作で描かれる与党の自由民主党、と、警察の腐れぶりには嫌気しか感じませんでした。

膨大なビデオを北海道テレビが撮影しているのに、全く違うように解釈する警察の見解、

ビデオを重ねてスクリーンに映し出していると、場内から失笑が漏れてくるという、

真顔でこんな見解よく言えるよね、呆れるやら頭にくるやら、ずっとそんな気持ちで

観ておりました。

安倍さんの街頭演説を担当した警察の警備局長が安倍さんの元首席秘書官、

(当日の警備計画の公開請求に対してのり弁で返すのも悪質)

となれば、安倍さんや自民党批判すればつまみ出す、というのが赤らさま、

声を上げただけで安倍さんに危害を加えるようには全く見えないのに、

警察官がよってたかって拘束する様を観て、

「本当に悪い奴は他にいるんだからそいつらを捕まえなさいよ」、

警察の人全部が酷いとは思いませんが、ああいう映像を観ると、

(相談にいっても実際被害がないからと取り合ってくれないし)

なんのための警察なんだよ、とはらわた煮えくりかえりました。

こうやって書いていて思い出して腹が立ってきた。(V)o¥o(V)

ヤジを飛ばした人たちが警察を訴える、

札幌地裁(一審)で警察の否が認められる判決が出た、と言う場面で、

日本も捨てたもんじゃないと思ったのもつかの間、警察側が控訴、

その後の安倍さん銃撃事件、高裁が忖度して一審判決の一部を認め、

一部は覆す、そんな判決ってありなの?と再び腹が立ちました。

国会議員を観ていても国民目線より私利私欲みたいな人がはびこって

裏金問題も中途半端に忖度なのか手打ちになりそうですし、

真面目に働いて真面目に税金納めてこんなに腹立つことばかり、

公務員や国会議員が国民の方を向いていない(権力やお金の方ばかり見る)

国民の意思を反映できるのは選挙だと思いますが無関心な人が多すぎる、

そんな気がしてなりませんでした。

今作のナレーションを担当されていたのが落合恵子さん。

この映画で、国葬の日にデモに参加されていた様子が映し出されていましたが

デモに参加しなくても、関心を持つこと(そして選挙に行くこと)の大切さ、

こんなところからも感じました。

個人的には選挙のやり方もお金をかけないやり方を自ら考えて行動するような

そんな候補者が増えてほしいと思うのですが、

(お金をかけないと当選できない仕組みがおかしいし、

お金があれば能力ない人も当選できてしまうと思ってしまう)

私も選挙の時だけ調子よく国民に訴えて当選したら何も実行できない人は

選ばないようにしないと、と思いながら、特に若い人が関心をもってほしい、

と思った「ヤジと民主主義 劇場拡大版」でありました。

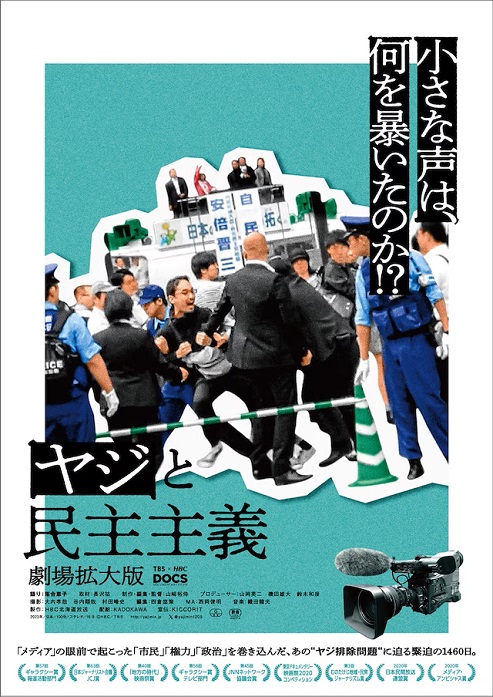

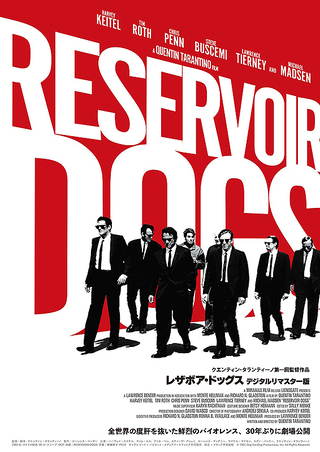

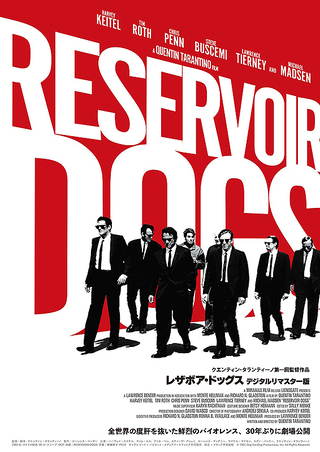

映画「レザボア・ドッグス(デジタルリマスター版)」を観る [映画(や・ら・わ行)]

1991年のクエンティン・タランティーノ初監督作品、

デジタルリマスター版が公開されたので観に行きました。

あらすじは映画.comさんより。

宝石店を襲撃するため寄せ集められた黒スーツ姿の6人の男たち。

彼らは互いの素性を知らず、それぞれ「色」をコードネームにして呼び合う。

計画は完璧なはずだったが、現場には何故か大勢の警官が待ち伏せており、

激しい銃撃戦となってしまう。

命からがら集合場所の倉庫にたどり着いた男たちは、

メンバーの中に裏切り者がいると考え、互いへの不信感を募らせていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いつまでも色あせない名作。

1993年公開(アメリカは1992年公開)なので30年以上前の作品ですが、

スマホやインターネットがないなどのアナログ感が逆に今見ると新鮮に思えるほど

デジタルリマスター版が公開されたので観に行きました。

あらすじは映画.comさんより。

宝石店を襲撃するため寄せ集められた黒スーツ姿の6人の男たち。

彼らは互いの素性を知らず、それぞれ「色」をコードネームにして呼び合う。

計画は完璧なはずだったが、現場には何故か大勢の警官が待ち伏せており、

激しい銃撃戦となってしまう。

命からがら集合場所の倉庫にたどり着いた男たちは、

メンバーの中に裏切り者がいると考え、互いへの不信感を募らせていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いつまでも色あせない名作。

1993年公開(アメリカは1992年公開)なので30年以上前の作品ですが、

スマホやインターネットがないなどのアナログ感が逆に今見ると新鮮に思えるほど

(スマホがあったらこういう展開には決してならないだろうと思いますし)

デジタルリマスターでよみがえった色彩で改めてみてこの作品の良さを感じました。

とはいえ、私がこの作品を初めて見たのは10年ちょっと前ですが、

(DVDで鑑賞)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2012-05-14

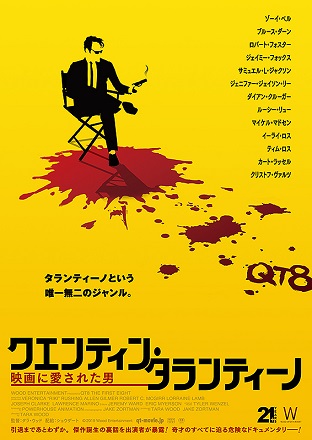

昨年観たタランティーノ監督のドキュメンタリー映画、

「クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男」での

各作品の制作秘話を聞いた後で観るとまた面白さが増えるというか、

(本人は出てこないという面白いドキュメンタリー)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2023-08-13-1

Mr. ブロンドを演じたマイケル・マドセンの撮影秘話を聞いてから再び観る、

ああ、この場面、そういうことだったんだ、、一粒で二度楽しめました。(^-^)

冒頭の本編と全く関係のないくだらない会話(マドンナの”Like a Virgin”について)、

その後、支払の段になってチップに対して否定するMr. ピンク(スティーブ・ブシェミ)、

見慣れている場面ですが、Mr. ピンクが他の犯行メンバーとは違うということを

冒頭で見せていたこと、このあたりも最後の場面につながっていくのかな、

なんてことを今回感じました。

(観ていない方にはなんのこっちゃかと思いますのですみません)

犯行メンバー(一部は冒頭の場面以降すぐ亡くなってしまうので映りませんが)の

各々の人生と性格を映画が進む中で紹介しますが、非情と思われるMr. ブロンド、

その行動は時に目をつぶってしまうほどのの残虐さを見せますが、

その根底に流れているのは世話になった人には忠義を示す、人を信じる心も持つ

実は優しい人なのかもしれないな、なんて今回思いました。

また、Mr.ホワイト(ハ―ヴェイ・カイテル)については、どこか人に対して

警戒心を持ちながら時に緩んでしまう、それが災いしてしまうという展開ですが、

犯行を一緒に行うだけで友達でもない犯行グループのメンバーにもどこか優しさを

見せてしまう、その姿(悲しい結果になるのですが)にキャラクターの中では

一番親近感をもって見ることができました。

犯行の指示役、ジョーの息子、エディ(クリス・ペン)について、

以前観た時はボンボンの2世くらいにしかみていなかったのですが、

今回改めて観て、父親から学んだことをきちんと行動に移す、

その頭の回転の早さというか「この人、バカじゃない、頭いいんだ」と

見直したキャラクターでした。

もう一つ、タランティーノ監督の言葉の使い方というか、

日本語字幕では「英雄気取り」と表記されていた部分の英語が

「チャールズ・ブロンソン」だと今回気づいたのも個人的には収穫でした。

今の時代にいると「誰その人?」となりそうなのですが、

私の世代や公開当時であればあの髯面を思い浮かべる人も多いのではないかと

思われ、脚本にこの名前を入れたタランティーノ監督だけでなく、

この字幕を担当された方のセンスの良さも感じた次第です。

こうやって記事を書いていると1度観ただけではよく理解できなかったこと、

結末が分かっていてみるのできちんと追いかけていけるなと思ったのですが、

犯罪はいけないこととはいえ、人間臭い男たちの物語、として、

タランティーノ監督の作りたかった映像の世界の第一弾、という位置づけで、

その後も映画を作っていった(殆ど観ています)ことを考えると、

これからも時折観てみたいと思った「レザボア・ドッグス」でありました。

デジタルリマスターでよみがえった色彩で改めてみてこの作品の良さを感じました。

とはいえ、私がこの作品を初めて見たのは10年ちょっと前ですが、

(DVDで鑑賞)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2012-05-14

昨年観たタランティーノ監督のドキュメンタリー映画、

「クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男」での

各作品の制作秘話を聞いた後で観るとまた面白さが増えるというか、

(本人は出てこないという面白いドキュメンタリー)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2023-08-13-1

Mr. ブロンドを演じたマイケル・マドセンの撮影秘話を聞いてから再び観る、

ああ、この場面、そういうことだったんだ、、一粒で二度楽しめました。(^-^)

冒頭の本編と全く関係のないくだらない会話(マドンナの”Like a Virgin”について)、

その後、支払の段になってチップに対して否定するMr. ピンク(スティーブ・ブシェミ)、

見慣れている場面ですが、Mr. ピンクが他の犯行メンバーとは違うということを

冒頭で見せていたこと、このあたりも最後の場面につながっていくのかな、

なんてことを今回感じました。

(観ていない方にはなんのこっちゃかと思いますのですみません)

犯行メンバー(一部は冒頭の場面以降すぐ亡くなってしまうので映りませんが)の

各々の人生と性格を映画が進む中で紹介しますが、非情と思われるMr. ブロンド、

その行動は時に目をつぶってしまうほどのの残虐さを見せますが、

その根底に流れているのは世話になった人には忠義を示す、人を信じる心も持つ

実は優しい人なのかもしれないな、なんて今回思いました。

また、Mr.ホワイト(ハ―ヴェイ・カイテル)については、どこか人に対して

警戒心を持ちながら時に緩んでしまう、それが災いしてしまうという展開ですが、

犯行を一緒に行うだけで友達でもない犯行グループのメンバーにもどこか優しさを

見せてしまう、その姿(悲しい結果になるのですが)にキャラクターの中では

一番親近感をもって見ることができました。

犯行の指示役、ジョーの息子、エディ(クリス・ペン)について、

以前観た時はボンボンの2世くらいにしかみていなかったのですが、

今回改めて観て、父親から学んだことをきちんと行動に移す、

その頭の回転の早さというか「この人、バカじゃない、頭いいんだ」と

見直したキャラクターでした。

もう一つ、タランティーノ監督の言葉の使い方というか、

日本語字幕では「英雄気取り」と表記されていた部分の英語が

「チャールズ・ブロンソン」だと今回気づいたのも個人的には収穫でした。

今の時代にいると「誰その人?」となりそうなのですが、

私の世代や公開当時であればあの髯面を思い浮かべる人も多いのではないかと

思われ、脚本にこの名前を入れたタランティーノ監督だけでなく、

この字幕を担当された方のセンスの良さも感じた次第です。

こうやって記事を書いていると1度観ただけではよく理解できなかったこと、

結末が分かっていてみるのできちんと追いかけていけるなと思ったのですが、

犯罪はいけないこととはいえ、人間臭い男たちの物語、として、

タランティーノ監督の作りたかった映像の世界の第一弾、という位置づけで、

その後も映画を作っていった(殆ど観ています)ことを考えると、

これからも時折観てみたいと思った「レザボア・ドッグス」でありました。

映画「屋根裏のラジャー」を観る [映画(や・ら・わ行)]

一昨日記事を書いたディズニー映画「ウィッシュ」を観た後、

映画のハシゴで観た作品です。

あらすじは映画.comさんより。

映画のハシゴで観た作品です。

あらすじは映画.comさんより。

少女アマンダの想像が生み出した少年ラジャーは、

彼女以外の人間には見えない「想像の友だち(イマジナリ)」だ。

ラジャーは屋根裏部屋でアマンダと一緒に想像の世界に飛び込み、

喜びにあふれた毎日を送っていた。

しかし、イマジナリには人間に忘れられると消えていくという、

避けられない運命があった。

アマンダに忘れられれば、世界中の誰からもその姿は見えなくなり、消えていく。

そんな自分の運命に戸惑いながらも、一縷の望みを抱いて歩み始めたラジャーは、

かつて人間に忘れさられた想像たちが身を寄せ合って暮らす「イマジナリの町」に

たどり着く。

そこでラジャーと仲間たちは、彼らの大切な人や家族の未来を懸けた冒険を繰り広げる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これってジブリ?(?_?)

絵柄がそんな感じに見えたのですが、ジブリ出身のクリエイターさんで構成される

スタジオポノックの作品なんですね。

それを知ったのは観終わった後ですが、ああそういうことなのね、と妙に納得。

小さい頃に自分の想像の中でしか存在しないもの、ああ自分も小さい頃はこんな感じ

だったかも、、、と懐かしい気持ちになる一方で、どこか既視感があるような、、

彼女以外の人間には見えない「想像の友だち(イマジナリ)」だ。

ラジャーは屋根裏部屋でアマンダと一緒に想像の世界に飛び込み、

喜びにあふれた毎日を送っていた。

しかし、イマジナリには人間に忘れられると消えていくという、

避けられない運命があった。

アマンダに忘れられれば、世界中の誰からもその姿は見えなくなり、消えていく。

そんな自分の運命に戸惑いながらも、一縷の望みを抱いて歩み始めたラジャーは、

かつて人間に忘れさられた想像たちが身を寄せ合って暮らす「イマジナリの町」に

たどり着く。

そこでラジャーと仲間たちは、彼らの大切な人や家族の未来を懸けた冒険を繰り広げる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これってジブリ?(?_?)

絵柄がそんな感じに見えたのですが、ジブリ出身のクリエイターさんで構成される

スタジオポノックの作品なんですね。

それを知ったのは観終わった後ですが、ああそういうことなのね、と妙に納得。

小さい頃に自分の想像の中でしか存在しないもの、ああ自分も小さい頃はこんな感じ

だったかも、、、と懐かしい気持ちになる一方で、どこか既視感があるような、、

まあ、これは実際のおもちゃが出てくる話ですが、小さい頃はおもちゃで遊んで

想像力を膨らますなんてこともあったのでどこかこの作品が鑑賞中もちらちらして

しまいました。(^^;

ジブリファンで今作を鑑賞する方も多いのではと思っていたのですが、

鑑賞後、ネットで感想を見ていると、ジブリファンでない私と違って期待値が高い分、

なんだかがっかり、みたいなレビューが多くみられたのも、

私が一昨日の「ウィッシュ」鑑賞記事でディズニーなんだからと期待値を上げて

がっかり、みたいなのと同じなのかなあと思ったのですが実際のところは不明です。

観ていてモヤモヤしたのはトイストーリーを思い出したことだけではなくて、

亡くなったお父さんとの思い出がいまいちはっきりしなかったことでした。

現在の状況に至った経営をもうちょっと深く描けば物語に入りやすかったかも、

と思ってしまいました。

あとは、イッセー尾形さんが声を担当されたミスター・バンティング、

このキャラクターだけがやたらと濃くて(嫌な意味でも)他のキャラクターと比べて

印象強すぎてバランスがよくないというか、浮いてしまった感じ、

それとどこかでこんな感じの顔したキャラクターって観たことないかな?と

思って後で調べて、私が観た数少ないジブリ作品に出ていた、

想像力を膨らますなんてこともあったのでどこかこの作品が鑑賞中もちらちらして

しまいました。(^^;

ジブリファンで今作を鑑賞する方も多いのではと思っていたのですが、

鑑賞後、ネットで感想を見ていると、ジブリファンでない私と違って期待値が高い分、

なんだかがっかり、みたいなレビューが多くみられたのも、

私が一昨日の「ウィッシュ」鑑賞記事でディズニーなんだからと期待値を上げて

がっかり、みたいなのと同じなのかなあと思ったのですが実際のところは不明です。

観ていてモヤモヤしたのはトイストーリーを思い出したことだけではなくて、

亡くなったお父さんとの思い出がいまいちはっきりしなかったことでした。

現在の状況に至った経営をもうちょっと深く描けば物語に入りやすかったかも、

と思ってしまいました。

あとは、イッセー尾形さんが声を担当されたミスター・バンティング、

このキャラクターだけがやたらと濃くて(嫌な意味でも)他のキャラクターと比べて

印象強すぎてバランスがよくないというか、浮いてしまった感じ、

それとどこかでこんな感じの顔したキャラクターって観たことないかな?と

思って後で調べて、私が観た数少ないジブリ作品に出ていた、

釜爺でした。手の本数とかは違いますが見た目、似てませんか?

(と鑑賞した人に聞いてみたい)

と、モヤモヤポイントをあれこれ書いてしまったものの、

自分も小さい頃にはこういう体験あったよなあ、という親近感を感じて

全体的には楽しめました。

アマンダのお母さんが小さい頃に想像の世界の中で思い描いていた犬、

(冷蔵庫、と言う名前(笑))

現実の世界、生活に疲れ切っていたお母さんが、アマンダとラジャーのお陰で

この犬を思い出す場面(映画のほぼ最後の方)で、迂闊にも涙腺崩壊しました。

と、ここでめでたし、と思っていたら最後にあれ?という展開になったので

(アマンダが子供なのにラジャーは旅立っちゃうの?という疑問)

涙腺崩壊後、再び正気に戻ってしまった残念感はありますが、

声変わりした寺田心さんのラジャーの吹替もしっくりときていたし

老犬を演じた寺尾聡さんも渋くてよかったし、声優の良さも下支えして、

おそらくジブリファンではない分の期待値もなかったことも奏功したと思いますが

全体的には自分の小さい頃を思い出させてもらえるような温かい作品、

「屋根裏のラジャー」でありました。

(と鑑賞した人に聞いてみたい)

と、モヤモヤポイントをあれこれ書いてしまったものの、

自分も小さい頃にはこういう体験あったよなあ、という親近感を感じて

全体的には楽しめました。

アマンダのお母さんが小さい頃に想像の世界の中で思い描いていた犬、

(冷蔵庫、と言う名前(笑))

現実の世界、生活に疲れ切っていたお母さんが、アマンダとラジャーのお陰で

この犬を思い出す場面(映画のほぼ最後の方)で、迂闊にも涙腺崩壊しました。

と、ここでめでたし、と思っていたら最後にあれ?という展開になったので

(アマンダが子供なのにラジャーは旅立っちゃうの?という疑問)

涙腺崩壊後、再び正気に戻ってしまった残念感はありますが、

声変わりした寺田心さんのラジャーの吹替もしっくりときていたし

老犬を演じた寺尾聡さんも渋くてよかったし、声優の良さも下支えして、

おそらくジブリファンではない分の期待値もなかったことも奏功したと思いますが

全体的には自分の小さい頃を思い出させてもらえるような温かい作品、

「屋根裏のラジャー」でありました。

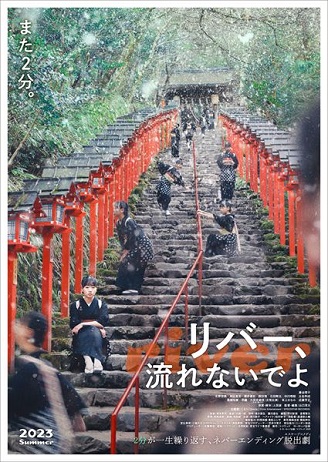

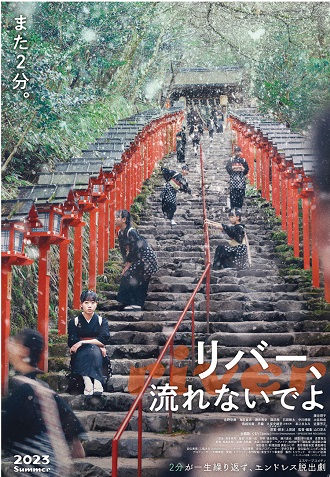

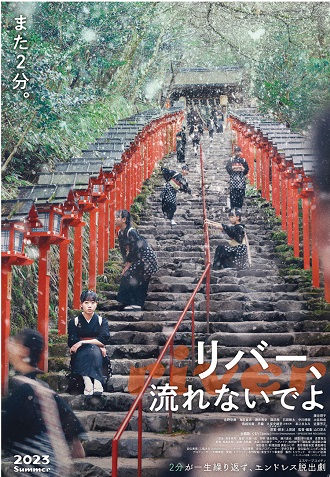

映画「リバー、流れないでよ」を観る [映画(や・ら・わ行)]

以前観た映画で2回目の鑑賞となりますが、初回ですっかりはまってしまい、

その後、制作されている劇団「ヨーロッパ企画」さんの舞台を観に行き、

更に今年の夏休み旅行in京都で映画に登場した貴船の旅館「ふじや」さんへ行って

(旅行記事は今月下旬くらいから書き始めようと思います)

川床料理を楽しみ、その2日後、田端のチュプキさんに観に行ってしまいました。

再び、ですが、あらすじは映画.comさんより。

京都・貴船の老舗料理旅館「ふじや」で仲居として働くミコトは、

別館裏の貴船川のほとりにたたずんでいたところを女将に呼ばれ、仕事へと戻る。

だが2分後、なぜか先ほどと同じ場所に立っていた。

そしてミコトだけでなく、番頭や仲居、料理人、宿泊客たちもみな、

同じ時間がループしていることに気づく。

2分経つと時間が巻き戻り、全員元にいた場所に戻ってしまうが、

それぞれの記憶は引き継がれるのだ。

人々は力をあわせてタイムループの原因究明に乗り出すが、

ミコトはひとり複雑な思いを抱えていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

爆笑!

2回目なので最初から細かいところにも目が届いて見られるのと、

結末が分かっていてもドキドキ感は変わらないというか、更に楽しめました。

2分って短そうで長い、意識が繋がっていて時間がひたすらループする、

人間そんな状況に置かれたらどうなるのか、落ち着こうといいながら、

言い合いになったりするのは人間だから、なのですが、

今回もちょっとしたツボというか面白かったのは、連載のミステリー小説が

書けずに行き詰っている作家(近藤芳正さんが演じている)が、どうせ時間が

戻るんだからと、缶詰にされている貴船の旅館の部屋の障子に指で穴をあける、

それを咎める仲居達にも勧めてやらせてしまう、背徳感を感じるといいながら

楽しそうに障子に穴をあけるの、私もやってみたくなりました。

(やりたいだけでやってはいけないのは分かっています(笑))

ループから脱出するために最後の2分で旅館の仲居さんや板さん、

ミステリー作家に他のお客さんたちも一丸となって貴船神社の石段をのぼる、

2回目も(結果が分かっているのに)ハラハラしながら観ましたが、

最後はハッピーエンドでほっとして観終わった後、

今回は運よく(そういうイベントがあると知らずに予約したのですが)

監督の山口淳太さんとオンラインのトークイベントがありました。

山口淳太監督

山口淳太監督

河瀨直美監督の「光」にメイキングディレクターとして参加した山口さん、

その後、制作されている劇団「ヨーロッパ企画」さんの舞台を観に行き、

更に今年の夏休み旅行in京都で映画に登場した貴船の旅館「ふじや」さんへ行って

(旅行記事は今月下旬くらいから書き始めようと思います)

川床料理を楽しみ、その2日後、田端のチュプキさんに観に行ってしまいました。

再び、ですが、あらすじは映画.comさんより。

京都・貴船の老舗料理旅館「ふじや」で仲居として働くミコトは、

別館裏の貴船川のほとりにたたずんでいたところを女将に呼ばれ、仕事へと戻る。

だが2分後、なぜか先ほどと同じ場所に立っていた。

そしてミコトだけでなく、番頭や仲居、料理人、宿泊客たちもみな、

同じ時間がループしていることに気づく。

2分経つと時間が巻き戻り、全員元にいた場所に戻ってしまうが、

それぞれの記憶は引き継がれるのだ。

人々は力をあわせてタイムループの原因究明に乗り出すが、

ミコトはひとり複雑な思いを抱えていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

爆笑!

2回目なので最初から細かいところにも目が届いて見られるのと、

結末が分かっていてもドキドキ感は変わらないというか、更に楽しめました。

2分って短そうで長い、意識が繋がっていて時間がひたすらループする、

人間そんな状況に置かれたらどうなるのか、落ち着こうといいながら、

言い合いになったりするのは人間だから、なのですが、

今回もちょっとしたツボというか面白かったのは、連載のミステリー小説が

書けずに行き詰っている作家(近藤芳正さんが演じている)が、どうせ時間が

戻るんだからと、缶詰にされている貴船の旅館の部屋の障子に指で穴をあける、

それを咎める仲居達にも勧めてやらせてしまう、背徳感を感じるといいながら

楽しそうに障子に穴をあけるの、私もやってみたくなりました。

(やりたいだけでやってはいけないのは分かっています(笑))

ループから脱出するために最後の2分で旅館の仲居さんや板さん、

ミステリー作家に他のお客さんたちも一丸となって貴船神社の石段をのぼる、

2回目も(結果が分かっているのに)ハラハラしながら観ましたが、

最後はハッピーエンドでほっとして観終わった後、

今回は運よく(そういうイベントがあると知らずに予約したのですが)

監督の山口淳太さんとオンラインのトークイベントがありました。

河瀨直美監督の「光」にメイキングディレクターとして参加した山口さん、

音声ガイドと字幕が作品をより掘り下げると感じたそうです。

そして、前作(ヨーロッパ企画初の長編映画)の

そして、前作(ヨーロッパ企画初の長編映画)の

この作品のブルーレイにバリアフリー字幕音声ガイドをつけ、

今作「リバー、流れないでよ」では字幕の他にバリアフリー用の音声ガイドを

つけて、私が鑑賞した日が初お披露目だったそうです。

田端のチュプキさんではどの作品にも字幕と音声ガイドがついているので

私は何の疑問もなくこの時もイヤホンで音声ガイドを聞いていたのですが、

大量のセリフの中に(セリフを邪魔しないように)音声ガイドを入れることで

視覚障碍者の方にもより分かりやすくなっている作品になったと仰っていました。

12/20発売予定のブルーレイにも字幕と音声ガイドが収録されるそうなので

私も買ってみようかなと思います。(^-^)

質疑応答では私も手を挙げて雪の中、仲居役のミコトをはじめ演者のみなさんが

転ばなかったのか心配になったと聞いてみたのですが、転んだのは山口監督だけで

俳優さんたちは転ぶことなく撮影に臨んでいらっしゃったとのこと。

(役者さんて凄いなと思ってしまいました)

最後に宣伝

最後に宣伝

TVerでも見られます

TVerでも見られます

ヨーロッパ企画の上田誠さんが脚本、山口監督も何話か演出、監督されて

いるそうです。

私も観ましたが、上田誠さんらしい展開が楽しいドラマ、最近まったくテレビを

見なくなった私もこのドラマはハマっています。(^-^)

また、既に東京公演は終わってしまい現在西日本に行ってしまったのですが、

9月下旬に下北沢の本多劇場で観たヨーロッパ企画さんの新作舞台。

「切り裂かないけれど攫うジャック」というタイトルのコメディミステリー、

映画と同様にテンポよく繰り広げられる展開と笑いで心の底から楽しめました。

というわけで、特に気にせず観た映画ですが、その後、舞台や京都、

更に音声ガイドまで自分の興味が広がって追いかけてしまっている

ヨーロッパ企画さんの映画「リバー、流れないでよ」でありました。

https://www.europe-kikaku.com/e42/

今作「リバー、流れないでよ」では字幕の他にバリアフリー用の音声ガイドを

つけて、私が鑑賞した日が初お披露目だったそうです。

田端のチュプキさんではどの作品にも字幕と音声ガイドがついているので

私は何の疑問もなくこの時もイヤホンで音声ガイドを聞いていたのですが、

大量のセリフの中に(セリフを邪魔しないように)音声ガイドを入れることで

視覚障碍者の方にもより分かりやすくなっている作品になったと仰っていました。

12/20発売予定のブルーレイにも字幕と音声ガイドが収録されるそうなので

私も買ってみようかなと思います。(^-^)

質疑応答では私も手を挙げて雪の中、仲居役のミコトをはじめ演者のみなさんが

転ばなかったのか心配になったと聞いてみたのですが、転んだのは山口監督だけで

俳優さんたちは転ぶことなく撮影に臨んでいらっしゃったとのこと。

(役者さんて凄いなと思ってしまいました)

TVerでも見られます

TVerでも見られますヨーロッパ企画の上田誠さんが脚本、山口監督も何話か演出、監督されて

いるそうです。

私も観ましたが、上田誠さんらしい展開が楽しいドラマ、最近まったくテレビを

見なくなった私もこのドラマはハマっています。(^-^)

また、既に東京公演は終わってしまい現在西日本に行ってしまったのですが、

9月下旬に下北沢の本多劇場で観たヨーロッパ企画さんの新作舞台。

「切り裂かないけれど攫うジャック」というタイトルのコメディミステリー、

映画と同様にテンポよく繰り広げられる展開と笑いで心の底から楽しめました。

というわけで、特に気にせず観た映画ですが、その後、舞台や京都、

更に音声ガイドまで自分の興味が広がって追いかけてしまっている

ヨーロッパ企画さんの映画「リバー、流れないでよ」でありました。

https://www.europe-kikaku.com/e42/

映画「私たちの声」を観る [映画(や・ら・わ行)]

出演者を観て鑑賞した作品です。

内容は映画.comさんより。

女優タラジ・P・ヘンソンが監督を務め、ジェニファー・ハドソンがドラッグ依存と

多重人格を克服しようと闘う女性を演じた「ペプシとキム」、

「トワイライト 初恋」のキャサリン・ハードウィック監督がマーシャ・ゲイ・ハーデン

とカーラ・デルビーニュの共演で、コロナ禍のロサンゼルスで出会った医師とホームレス

の交流を描く「無限の思いやり」、

アルゼンチンのルシア・プエンソ監督がエバ・ロンゴリアを主演に迎え、

亡き妹が遺した幼い娘との人生を考えるキャリアウーマンを描いた「帰郷」、

「きみはいい子」の呉美保監督が杏とタッグを組み、育児と仕事に翻弄されるシングル

マザーの多忙な日常をつづった「私の一週間」、

イタリアのルチア・ブルゲローニ監督&シルビア・カロッビオ監督による

アニメーション作品「アリア」などを収録。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

7人の女性監督によるオムニバス映画ですが、

オムニバスはどうしても入りやすい話と入りづらい話が混在しているような印象で、

今回も作品によって自分の気持ちの入り具合に温度差がある中で、

一番共感できたのは、呉美保監督、杏主演の「私の一週間」でした。

シングルマザーの母、子供と朝ごはんをつくって一緒に食べ、掃除洗濯、

子供たちを支度させて娘を小学校に、息子を幼稚園に送った後は、

勤め先のカフェにいって仕事、終わったら買い物して帰宅して夕食づくり、

その毎日。学校に行く前に髪の毛を編んでほしいとお願いしても時間がないと断る母、

仕方ないと思いながらも寂しい娘、この3人家族に何が起きるのか、オムニバスなので

1話15分~20分くらいという短さなので展開が早く、ハッピーエンドにホッとします。

ネタバレになってしまうのですが、冒頭、ティッシュの箱をいくつも開けてしまう

子供たちに母親が怒る場面、掃除機を毎日せっせと朝かける母親、これが最後にうまく

つながって時間に余裕が出来た母親に髪の毛を編んでもらう娘の嬉しそうな笑顔で

私もほっとしながら観終わりました。

この作品はどこかほんわかした話ですが、それ以外の海外作品はちょっと重ためのものが

多い印象でした。

1話目の「ペプシとキム」は、

![ドリームガールズ スペシャル・コレクターズ・エディション [Blu-ray] ドリームガールズ スペシャル・コレクターズ・エディション [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/511bWvYc+oL._SL160_.jpg) この映画でアカデミー賞を受賞したジェニファー・ハドソン主演、

この映画でアカデミー賞を受賞したジェニファー・ハドソン主演、

ドラッグ依存症(が原因で罪を犯し服役中)による多重人格に悩みながら、

離れて暮らす子供と再び暮らせるようにと努力する姿、実話に基づいているそうですが

実在の人物も最後に映り、その後、ドラッグ依存症患者を支援する団体を設立して

いるという記述に社会から脱落しても這い上がるその力強さを感じました。

(ジェニファー・ハドソンの鬼気迫る演技が素晴らしかったです)

続く、マーシャ・ゲイ・ハーデン主演の「無限の思いやり」も、コロナ禍で

ホームレスで精神不安定になってしまった若い女性の交流が、

途中ハラハラしましたが結果的にはホッとして観終わりました。

ホームレスになったことで人への警戒心が増えたことから物凄い重ね着で自分の鎧に

しているように見えたのもアメリカ(LAという大都市)で性犯罪の危険もある中で、

その警戒心が強くなってしまったのかと思うと、こういう問題は日本でもあるのでは、

そういう気持になりました。

あと一つ、イタリアの作品で、娘と映画を観る約束を忘れてしまい、家族に詫びながら

夜勤シフトに入った女性の獣医がケガをした犬を連れてきた夫婦の妻の異変に気付き、

犬の治療を行いながら女性の状況を探り救おうと試みる話。

(要はDV夫から逃げるために犬のケガを装って病院にやってきたのに気づいて救う)

この4作品は比較的理解しやすかったのですが、他の3作品は分かるような気もするけれど

結局のところ分かりづらいかなあ、という感じで観終わりました。

オムニバス映画なので、一作品が短め、終わったら次の作品に気持ちを切り替えるのが

少々大変な感じもしましたが、ジェンダーフリーによって社会が良いものになっていく、

そう願って作られた作品を観る機会があってよかったと思えた「私たちの声」でありました。

女優タラジ・P・ヘンソンが監督を務め、ジェニファー・ハドソンがドラッグ依存と

多重人格を克服しようと闘う女性を演じた「ペプシとキム」、

「トワイライト 初恋」のキャサリン・ハードウィック監督がマーシャ・ゲイ・ハーデン

とカーラ・デルビーニュの共演で、コロナ禍のロサンゼルスで出会った医師とホームレス

の交流を描く「無限の思いやり」、

アルゼンチンのルシア・プエンソ監督がエバ・ロンゴリアを主演に迎え、

亡き妹が遺した幼い娘との人生を考えるキャリアウーマンを描いた「帰郷」、

「きみはいい子」の呉美保監督が杏とタッグを組み、育児と仕事に翻弄されるシングル

マザーの多忙な日常をつづった「私の一週間」、

イタリアのルチア・ブルゲローニ監督&シルビア・カロッビオ監督による

アニメーション作品「アリア」などを収録。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

7人の女性監督によるオムニバス映画ですが、

オムニバスはどうしても入りやすい話と入りづらい話が混在しているような印象で、

今回も作品によって自分の気持ちの入り具合に温度差がある中で、

一番共感できたのは、呉美保監督、杏主演の「私の一週間」でした。

シングルマザーの母、子供と朝ごはんをつくって一緒に食べ、掃除洗濯、

子供たちを支度させて娘を小学校に、息子を幼稚園に送った後は、

勤め先のカフェにいって仕事、終わったら買い物して帰宅して夕食づくり、

その毎日。学校に行く前に髪の毛を編んでほしいとお願いしても時間がないと断る母、

仕方ないと思いながらも寂しい娘、この3人家族に何が起きるのか、オムニバスなので

1話15分~20分くらいという短さなので展開が早く、ハッピーエンドにホッとします。

ネタバレになってしまうのですが、冒頭、ティッシュの箱をいくつも開けてしまう

子供たちに母親が怒る場面、掃除機を毎日せっせと朝かける母親、これが最後にうまく

つながって時間に余裕が出来た母親に髪の毛を編んでもらう娘の嬉しそうな笑顔で

私もほっとしながら観終わりました。

この作品はどこかほんわかした話ですが、それ以外の海外作品はちょっと重ためのものが

多い印象でした。

1話目の「ペプシとキム」は、

![ドリームガールズ スペシャル・コレクターズ・エディション [Blu-ray] ドリームガールズ スペシャル・コレクターズ・エディション [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/511bWvYc+oL._SL160_.jpg)

ドリームガールズ スペシャル・コレクターズ・エディション [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: パラマウント

- 発売日: 2019/04/24

- メディア: Blu-ray

ドラッグ依存症(が原因で罪を犯し服役中)による多重人格に悩みながら、

離れて暮らす子供と再び暮らせるようにと努力する姿、実話に基づいているそうですが

実在の人物も最後に映り、その後、ドラッグ依存症患者を支援する団体を設立して

いるという記述に社会から脱落しても這い上がるその力強さを感じました。

(ジェニファー・ハドソンの鬼気迫る演技が素晴らしかったです)

続く、マーシャ・ゲイ・ハーデン主演の「無限の思いやり」も、コロナ禍で

ホームレスで精神不安定になってしまった若い女性の交流が、

途中ハラハラしましたが結果的にはホッとして観終わりました。

ホームレスになったことで人への警戒心が増えたことから物凄い重ね着で自分の鎧に

しているように見えたのもアメリカ(LAという大都市)で性犯罪の危険もある中で、

その警戒心が強くなってしまったのかと思うと、こういう問題は日本でもあるのでは、

そういう気持になりました。

あと一つ、イタリアの作品で、娘と映画を観る約束を忘れてしまい、家族に詫びながら

夜勤シフトに入った女性の獣医がケガをした犬を連れてきた夫婦の妻の異変に気付き、

犬の治療を行いながら女性の状況を探り救おうと試みる話。

(要はDV夫から逃げるために犬のケガを装って病院にやってきたのに気づいて救う)

この4作品は比較的理解しやすかったのですが、他の3作品は分かるような気もするけれど

結局のところ分かりづらいかなあ、という感じで観終わりました。

オムニバス映画なので、一作品が短め、終わったら次の作品に気持ちを切り替えるのが

少々大変な感じもしましたが、ジェンダーフリーによって社会が良いものになっていく、

そう願って作られた作品を観る機会があってよかったと思えた「私たちの声」でありました。

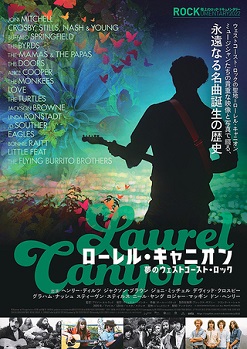

映画「ローレル・キャニオン 夢のウェストコースト・ロック」を観る [映画(や・ら・わ行)]

映画の内容は映画.comさんより。

ウェストコースト・ロックの聖地、ローレル・キャニオンにスポットを当てた

ドキュメンタリー。

1960年代半ばから70年代にかけて、アメリカ西海岸を拠点とするミュージシャンたちに

よって生み出されたウェストコースト・ロック。

アコースティックを基調とした演奏スタイルと、叙情的なメロディやハーモニーを

重視したサウンド作りで、日本でもブームを巻き起こした。

ロサンゼルス中心部にも近いローレル・キャニオンには、ザ・バーズ、ママス&パパス、

イーグルスなど多くのミュージシャンが引き寄せられるように移り住み、

数々の名曲を生んだ。

膨大なフィルムライブラリーから厳選された貴重な映像や写真と共に、

アーティストたちがその歴史と功績を振り返る。

監督は「駆け足の人生 ヒストリー・オブ・イーグルス」で注目を集めた

オーストラリア出身のアリソン・エルウッド。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自分の知っているアーティストたちの関係性を知ることが出来た作品でした。

とはいえ、1960年代後半から1970年代初めの頃のアーティストで

あまりよく知らない方もいました。

例えばこのグループなど。

例えばこのグループなど。

映画を観てから聴いてみましたが、1970年代の西海岸音楽、って感じ、

今後も色々聴いてみたいと思います。

今作で自分がリアルタイムで聴いていたアーティストで認識できたのは、

後半も後半に出てきたリンダ・ロンシュタットとイーグルス。

ウェストコースト・ロックの聖地、ローレル・キャニオンにスポットを当てた

ドキュメンタリー。

1960年代半ばから70年代にかけて、アメリカ西海岸を拠点とするミュージシャンたちに

よって生み出されたウェストコースト・ロック。

アコースティックを基調とした演奏スタイルと、叙情的なメロディやハーモニーを

重視したサウンド作りで、日本でもブームを巻き起こした。

ロサンゼルス中心部にも近いローレル・キャニオンには、ザ・バーズ、ママス&パパス、

イーグルスなど多くのミュージシャンが引き寄せられるように移り住み、

数々の名曲を生んだ。

膨大なフィルムライブラリーから厳選された貴重な映像や写真と共に、

アーティストたちがその歴史と功績を振り返る。

監督は「駆け足の人生 ヒストリー・オブ・イーグルス」で注目を集めた

オーストラリア出身のアリソン・エルウッド。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自分の知っているアーティストたちの関係性を知ることが出来た作品でした。

とはいえ、1960年代後半から1970年代初めの頃のアーティストで

あまりよく知らない方もいました。

Forever Changes - Expanded Version

- アーティスト: Love

- 出版社/メーカー: Rhino/Wea UK

- 発売日: 2001/02/19

- メディア: CD

映画を観てから聴いてみましたが、1970年代の西海岸音楽、って感じ、

今後も色々聴いてみたいと思います。

今作で自分がリアルタイムで聴いていたアーティストで認識できたのは、

後半も後半に出てきたリンダ・ロンシュタットとイーグルス。

イーグルス結成の流れから目指す音楽の方向性、リンだ・ロンシュタットによって

彼らの音楽の世界が世に広まったというのを知ることができました。

また、

彼らの音楽の世界が世に広まったというのを知ることができました。

また、

ハートに火をつけて(50thアニヴァーサリー・デラックス・ジャパニーズ・エディション)<SHM-CD>

- 出版社/メーカー: ワーナーミュージック・ジャパン

- 発売日: 2017/05/24

- メディア: CD

今作に登場するドアーズについては知っていたのですが、

上述したLOVEのメンバーが彼らを策略的に?所属するエレクトラレコード会社に連れてきた

ものの、ドアーズに会社の予算が全面的に振り分けられたことでLOVEが自滅するという

エピソードの他、ボーカルのジム・モリソンが大きなプレッシャーを受けながら、

27歳で薬物中毒で他界する(その直前のライブ映像に映る彼の様子が凄かった)、

若くしてこの世を去ったのは知っていましたが、西海岸の音楽コミュニティの中で

多くのアーティストと交流を持ちながら残念な結果になってしまったのだということも

今作で知りました。

他に印象的だったのは、ジョニ・ミッチェル。

上述したLOVEのメンバーが彼らを策略的に?所属するエレクトラレコード会社に連れてきた

ものの、ドアーズに会社の予算が全面的に振り分けられたことでLOVEが自滅するという

エピソードの他、ボーカルのジム・モリソンが大きなプレッシャーを受けながら、

27歳で薬物中毒で他界する(その直前のライブ映像に映る彼の様子が凄かった)、

若くしてこの世を去ったのは知っていましたが、西海岸の音楽コミュニティの中で

多くのアーティストと交流を持ちながら残念な結果になってしまったのだということも

今作で知りました。

他に印象的だったのは、ジョニ・ミッチェル。

東のウッドストック、西のローレル・キャニオンと言われたそうですが、

NYからローレル・キャニオンにやってきたジョニ・ミッチェルが移り住み、

(LAから近く家賃が安く、アーティストが集まり交流していたエリア)

絵を描き曲を作り多くのアーティストと交流している様子が動画で映り、

これよりもっと後の彼女しか知らなかった私には新鮮に見える姿でした。

鍵をかけずに互いの家を行き来するような関係性、音楽についても議論し

良いものを作っていこうというコミュニティが会ったことを今回知り、

目からウロコでしたが、終演後のトークショーでは、

(ピーター・バラカンさんを初めて生で観た!)

NYからローレル・キャニオンにやってきたジョニ・ミッチェルが移り住み、

(LAから近く家賃が安く、アーティストが集まり交流していたエリア)

絵を描き曲を作り多くのアーティストと交流している様子が動画で映り、

これよりもっと後の彼女しか知らなかった私には新鮮に見える姿でした。

鍵をかけずに互いの家を行き来するような関係性、音楽についても議論し

良いものを作っていこうというコミュニティが会ったことを今回知り、

目からウロコでしたが、終演後のトークショーでは、

(ピーター・バラカンさんを初めて生で観た!)

映画にはキャロル・キングが出てきませんがこの名作もここで生まれた、

というエピソードに、大好きな作品との共通点を見出してテンション上がりました。

このクリエイティブなコミュニティが崩れていくきっかけになったのが、

シャロン・テート殺害事件だったというのも今作で知りましたが、

![ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド ブルーレイ&DVDセット [Blu-ray] ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド ブルーレイ&DVDセット [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51EC4oNh3qL._SL160_.jpg)

というエピソードに、大好きな作品との共通点を見出してテンション上がりました。

このクリエイティブなコミュニティが崩れていくきっかけになったのが、

シャロン・テート殺害事件だったというのも今作で知りましたが、

![ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド ブルーレイ&DVDセット [Blu-ray] ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド ブルーレイ&DVDセット [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51EC4oNh3qL._SL160_.jpg)

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド ブルーレイ&DVDセット [Blu-ray]

- 出版社/メーカー: ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

- 発売日: 2020/01/29

- メディア: Blu-ray

この映画でも描かれていた事件、犯人のチャールズ・マンソンが恨みを抱いていた

音楽プロデューサー(テリー・メルチャー)が以前住んでいた家に引っ越した

ロマン・ポランスキーの妻シャロン・テートを恨みの相手ではないのに殺してしまった、

ブラピの映画でも描かれていましたが、これをきっかけに一変する、という説明に

そりゃそうだなと思いました。

他にもママス&パパス、クロスビー、スティル、ナッシュ&ヤングなど、

音楽は知っていたけれどアーティスト本人の人間くささを垣間見るような場面も

今回初めて見ましたが、ネットがないようなゆっくり流れる時間の中で、

アーティストが作っていった音楽の数々を改めて聴いてみたいと思った、

「ローレル・キャニオン 夢のウェストコースト・ロック」でありました。

音楽プロデューサー(テリー・メルチャー)が以前住んでいた家に引っ越した

ロマン・ポランスキーの妻シャロン・テートを恨みの相手ではないのに殺してしまった、

ブラピの映画でも描かれていましたが、これをきっかけに一変する、という説明に

そりゃそうだなと思いました。

他にもママス&パパス、クロスビー、スティル、ナッシュ&ヤングなど、

音楽は知っていたけれどアーティスト本人の人間くささを垣間見るような場面も

今回初めて見ましたが、ネットがないようなゆっくり流れる時間の中で、

アーティストが作っていった音楽の数々を改めて聴いてみたいと思った、

「ローレル・キャニオン 夢のウェストコースト・ロック」でありました。

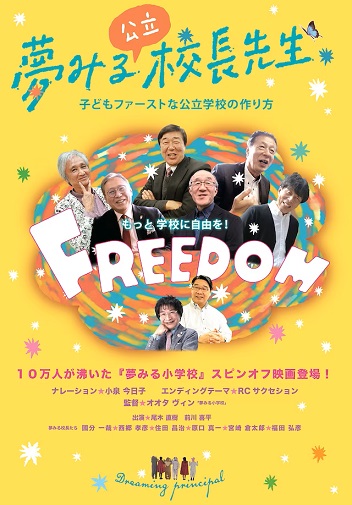

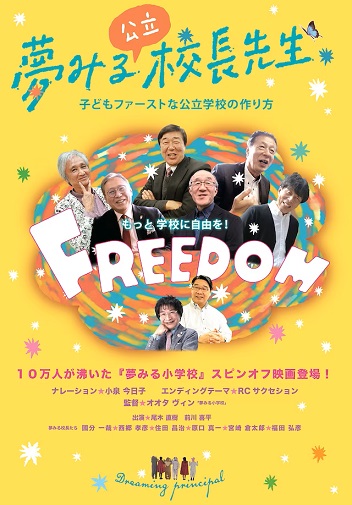

映画「夢みる校長先生」を観る [映画(や・ら・わ行)]

予告編を観て興味を持った作品です。

内容は映画.comさんより。

60年前から通知表や時間割のない「総合学習」を続けてきた長野県伊那市立伊那小学校、

2020年度の通知表を廃止した神奈川県茅ヶ崎市立香川小学校、

校則をゼロにした東京都世田谷区立桜丘中学校、

宿題を廃止した東京都武蔵野市立境南小学校などを取材するほか、

元文部科学省事務次官の前川喜平、教育評論家の尾木直樹ら専門家にも話を聞く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

通知表のない公立学校があるということを今作で初めて知りました。

通知表といえば学期末にもらって親に渡さないといけない憂鬱なヤツで(笑)

相対評価の弊害みたいなものだと思っていますが(会社でも相対評価ですが)

うちの婆1号は未だに家族4人(父、婆1号、うつぼ兄、私)の通知表を時々眺めて

笑うのを楽しみにしています。(笑)

私でさえ何を書かれたか覚えていない通知表、それを最低半年に一度は眺めるほど

通知表の大好きな婆1号にこの映画の話をしたら、

「そんなのあり得ない!受験の時どうするの、相対評価した方がいいでしょ!」

怒っていました。(^-^;

まあ小学校の成績で受験、私立の中学校に受験させる親にはあった方がいいのかな、

なんて思ったりもしましたが結局のところどの目線で教育するかということなのか、

なのかもしれませんね。

通知表や期末テスト、校則がないから好き勝手やっていいということではなく、

生徒の主体性(自発的に何かに興味を持ち取り組む姿勢)を引き出す(重んじる)

アレダメコレダメ、と、問題を起こさせないようにと、上から押さえつけるばかりが

教育ではないということを伝えたいのかなと思いました。

時折出てくる尾木ママは要らなかったと思いますが。( 一一)

自分が小学生だった40年以上前の校長先生って朝礼で話しているのを見るくらい、

実務的にあれこれ指示しているのは教頭先生というイメージでした。

大きくなるにつれ、校長先生ってある意味すごろくの上がりポジションに見えて

学校で一番偉いんだろうけど毎日何してるんだろうと思っていました。

大学4年生の時、教育実習で実家近くの中学校に2週間通った時は、

先生コミュニティのヒエラルキー(ピラミッド型、若い先生が超辛い環境)、

道徳を教えていながら先生たちが陰でやっていた道徳心のない態度や行動、

授業は部活動で生徒に触れあうのは楽しかった一方、先生たちの非常識をみて

「学校ってクソ」と思っていたので(今はどうなっているか知りませんが)

学校の先生に対して(自分が教わった先生もえこひいき先生が多かった)

ずっと悪い印象しかもっていませんでした。

そんなネガティブ印象の中、この映画を鑑賞して、

学校という組織の中の最高運営(経営)責任者である校長先生の考えひとつで

学校ってこうも変わるものなんだな、と目からうろこでした。

もちろん、変えることに対して親からの反発があればきちんと対話することで

互いが納得いく形にもっていくのも校長先生の責任で、そのためには物凄い

エネルギーを要するうえに、なにかあれば責任をとるのは校長先生な訳です。

調子いいときだけ前面に出て、まずいなと思うと逃げるタイプの人多いのですが、

逃げることなく生徒の目線で真摯に向き合うことができる人、

校長はすごろくの上がりではなく、学校運営の最高責任者としての自覚をもって

逃げることなく運営できるか、非常に大事なポジションであると思いました。

とはいえ、今回とりあげた校長先生はおそらく一握り(というか一握りでしょう)、

何か学校で問題があれば隠ぺいに走る、いじめで自ら命を絶った生徒についても

学校側に不利な内容を隠蔽していた北海道の中学校の事例も以前ありましたが、

教育委員会と一緒に保身に走る、そんな人たちは勤めた年数が長くとも

校長になる資格はないと思います。

今作は、つくりたい方向があった上でのインタビューと言いう感じで、

若干誘導するようなところがあって素直に全面的に受けいれるという感じでは

ありませんでしたが(ポップな演出も私には若干邪魔なイメージでした)

子供たちが成長していく過程で未来に希望を持てるように育てていく、

その役目を学校も担っている中で最高責任者として走り続ける校長先生の姿を観て

これまでの先入観がだいぶ払拭された感のあった「夢みる校長先生」でありました。

内容は映画.comさんより。

60年前から通知表や時間割のない「総合学習」を続けてきた長野県伊那市立伊那小学校、

2020年度の通知表を廃止した神奈川県茅ヶ崎市立香川小学校、

校則をゼロにした東京都世田谷区立桜丘中学校、

宿題を廃止した東京都武蔵野市立境南小学校などを取材するほか、

元文部科学省事務次官の前川喜平、教育評論家の尾木直樹ら専門家にも話を聞く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

通知表のない公立学校があるということを今作で初めて知りました。

通知表といえば学期末にもらって親に渡さないといけない憂鬱なヤツで(笑)

相対評価の弊害みたいなものだと思っていますが(会社でも相対評価ですが)

うちの婆1号は未だに家族4人(父、婆1号、うつぼ兄、私)の通知表を時々眺めて

笑うのを楽しみにしています。(笑)

私でさえ何を書かれたか覚えていない通知表、それを最低半年に一度は眺めるほど

通知表の大好きな婆1号にこの映画の話をしたら、

「そんなのあり得ない!受験の時どうするの、相対評価した方がいいでしょ!」

怒っていました。(^-^;

まあ小学校の成績で受験、私立の中学校に受験させる親にはあった方がいいのかな、

なんて思ったりもしましたが結局のところどの目線で教育するかということなのか、

なのかもしれませんね。

通知表や期末テスト、校則がないから好き勝手やっていいということではなく、

生徒の主体性(自発的に何かに興味を持ち取り組む姿勢)を引き出す(重んじる)

アレダメコレダメ、と、問題を起こさせないようにと、上から押さえつけるばかりが

教育ではないということを伝えたいのかなと思いました。

時折出てくる尾木ママは要らなかったと思いますが。( 一一)

自分が小学生だった40年以上前の校長先生って朝礼で話しているのを見るくらい、

実務的にあれこれ指示しているのは教頭先生というイメージでした。

大きくなるにつれ、校長先生ってある意味すごろくの上がりポジションに見えて

学校で一番偉いんだろうけど毎日何してるんだろうと思っていました。

大学4年生の時、教育実習で実家近くの中学校に2週間通った時は、

先生コミュニティのヒエラルキー(ピラミッド型、若い先生が超辛い環境)、

道徳を教えていながら先生たちが陰でやっていた道徳心のない態度や行動、

授業は部活動で生徒に触れあうのは楽しかった一方、先生たちの非常識をみて

「学校ってクソ」と思っていたので(今はどうなっているか知りませんが)

学校の先生に対して(自分が教わった先生もえこひいき先生が多かった)

ずっと悪い印象しかもっていませんでした。

そんなネガティブ印象の中、この映画を鑑賞して、

学校という組織の中の最高運営(経営)責任者である校長先生の考えひとつで

学校ってこうも変わるものなんだな、と目からうろこでした。

もちろん、変えることに対して親からの反発があればきちんと対話することで

互いが納得いく形にもっていくのも校長先生の責任で、そのためには物凄い

エネルギーを要するうえに、なにかあれば責任をとるのは校長先生な訳です。

調子いいときだけ前面に出て、まずいなと思うと逃げるタイプの人多いのですが、

逃げることなく生徒の目線で真摯に向き合うことができる人、

校長はすごろくの上がりではなく、学校運営の最高責任者としての自覚をもって

逃げることなく運営できるか、非常に大事なポジションであると思いました。

とはいえ、今回とりあげた校長先生はおそらく一握り(というか一握りでしょう)、

何か学校で問題があれば隠ぺいに走る、いじめで自ら命を絶った生徒についても

学校側に不利な内容を隠蔽していた北海道の中学校の事例も以前ありましたが、

教育委員会と一緒に保身に走る、そんな人たちは勤めた年数が長くとも

校長になる資格はないと思います。

今作は、つくりたい方向があった上でのインタビューと言いう感じで、

若干誘導するようなところがあって素直に全面的に受けいれるという感じでは

ありませんでしたが(ポップな演出も私には若干邪魔なイメージでした)

子供たちが成長していく過程で未来に希望を持てるように育てていく、

その役目を学校も担っている中で最高責任者として走り続ける校長先生の姿を観て

これまでの先入観がだいぶ払拭された感のあった「夢みる校長先生」でありました。

映画「リバー、流れないでよ」を観る [映画(や・ら・わ行)]

タイムループものの映画をこれまでにも観て面白かったので、

今作も面白そうと鑑賞しました。

あらすじは映画.comさんより。

京都・貴船の老舗料理旅館「ふじや」で仲居として働くミコトは、

別館裏の貴船川のほとりにたたずんでいたところを女将に呼ばれ、仕事へと戻る。

だが2分後、なぜか先ほどと同じ場所に立っていた。

そしてミコトだけでなく、番頭や仲居、料理人、宿泊客たちもみな、同じ時間が

ループしていることに気づく。

2分経つと時間が巻き戻り、全員元にいた場所に戻ってしまうが、

それぞれの記憶は引き継がれるのだ。

人々は力をあわせてタイムループの原因究明に乗り出すが、

ミコトはひとり複雑な思いを抱えていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

初期位置。(笑)

タイムループものといえば、

![MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない 豪華版(初回生産限定)[Blu-ray] MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない 豪華版(初回生産限定)[Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61cnXcLaRwL._SL160_.jpg)

今作も面白そうと鑑賞しました。

あらすじは映画.comさんより。

京都・貴船の老舗料理旅館「ふじや」で仲居として働くミコトは、

別館裏の貴船川のほとりにたたずんでいたところを女将に呼ばれ、仕事へと戻る。

だが2分後、なぜか先ほどと同じ場所に立っていた。

そしてミコトだけでなく、番頭や仲居、料理人、宿泊客たちもみな、同じ時間が

ループしていることに気づく。

2分経つと時間が巻き戻り、全員元にいた場所に戻ってしまうが、

それぞれの記憶は引き継がれるのだ。

人々は力をあわせてタイムループの原因究明に乗り出すが、

ミコトはひとり複雑な思いを抱えていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

初期位置。(笑)

タイムループものといえば、

![MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない 豪華版(初回生産限定)[Blu-ray] MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない 豪華版(初回生産限定)[Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61cnXcLaRwL._SL160_.jpg)

MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない 豪華版(初回生産限定)[Blu-ray]

- 出版社/メーカー: マクザム

- 発売日: 2023/04/28

- メディア: Blu-ray

同じ1週間を繰り返しながら脱出を目指す人達の映画を今年観ましたが、

これらのタイムループものも楽しかったことを思い出します。

今回は2分間を繰り返すという趙短時間のタイムループですが、

2分で何ができるのか、メイキングの動画を観たら、本当にきっかり2分を計って

オーバーするとリテイクする様子を見て撮影が大変だったことを知りました。

今作、まるで舞台で見る群像劇のようだと思っていたら、京都をベースに活動される

ヨーロッパ企画という劇団の方が脚本監督、出演していると知り納得したのですが、

時間が戻っても意識が続いているので、何が起きているのか登場人物たちが確認し、

(初期位置というのは、時間が戻った時に立っている場所のことを意味します)

タイムループが起きていることを理解した後は、どうやってここから脱出するか、

2分間の繰り返しの中で模索していく、、、、いずれ脱出できるだろうと想像して

観ているのでドキドキ感も激しすぎることもないわけですが(笑)

2分間を繰り返していく間に、人間関係に亀裂が入りそうになったり疑心暗鬼になったり、

人間が困った状況に陥った時に起きそうな疑念が渦巻く様子が笑ってはいけないのに

ついつい笑ってしまいました。(周囲からもクスクス笑が起きていました)

先輩と後輩が久しぶりに会って猪のしゃぶしゃぶを食べた後の〆の雑炊、

2分食べては元に戻るので一向に減らずに次第にイラついていったり、

アイデアが出ず連載原稿がかけないミステリー作家が2分経って元に戻ると分かった

ことからあれこれ試してみたくなって部屋の障子を指でつついて穴を開けたり(笑)、

部屋から川に飛び降り自殺したり、

また、お客さんの注文した熱燗、仲居さんが鍋で徳利を温めていると2分経って元通り、

その様子がいつまで続くのかと思ったら36パターン撮影したらしいです。びっくり。

実際、冬の貴船で撮影したそうですが、いつの間にか豪雪に景色が変わっていて

大寒波が襲ってきて一旦撮影が中止になったり、大変だったそうです。

「世界線がずれた」という理由をセリフに入れて説明していたものの、

舞台裏の事情を聞くと天候の影響を受けてしまうのは仕方ないとはいえ

かなりご苦労されたということが分かりました。

劇団以外で出演されていて印象的だったのがミステリー作家役の近藤芳正さん、と、

女将役の本上まなみさん。

映画公開の舞台挨拶で聞いて笑ってしまったのは、京都在住で滞在費がかからないから

自分が採用されたのではと近藤さんが仰っていたことでした。

本上さんも京都在住、そんなご縁で出演されたのかもしれませんね。

タイムループが起きていた原因が後半分かり、時間軸を戻すために旅館スタッフ、

お客さんたち、そして、山で猟銃を持って狩りをしていたハンターも含めて、

一致団結する姿がまた笑えるのですが、初期位置から貴船神社の階段をダッシュして、

その先に置いてある物体と対峙して無事時間が戻る、めでたしめでたし、となって、

分かっていたものの観ている私もホッとして、今年の夏休み旅行で訪れる予定の京都、

また貴船に行ってみたいな、と思った「リバー、流れないでよ」でありました。

今回は2分間を繰り返すという趙短時間のタイムループですが、

2分で何ができるのか、メイキングの動画を観たら、本当にきっかり2分を計って

オーバーするとリテイクする様子を見て撮影が大変だったことを知りました。

今作、まるで舞台で見る群像劇のようだと思っていたら、京都をベースに活動される

ヨーロッパ企画という劇団の方が脚本監督、出演していると知り納得したのですが、

時間が戻っても意識が続いているので、何が起きているのか登場人物たちが確認し、

(初期位置というのは、時間が戻った時に立っている場所のことを意味します)

タイムループが起きていることを理解した後は、どうやってここから脱出するか、

2分間の繰り返しの中で模索していく、、、、いずれ脱出できるだろうと想像して

観ているのでドキドキ感も激しすぎることもないわけですが(笑)

2分間を繰り返していく間に、人間関係に亀裂が入りそうになったり疑心暗鬼になったり、

人間が困った状況に陥った時に起きそうな疑念が渦巻く様子が笑ってはいけないのに

ついつい笑ってしまいました。(周囲からもクスクス笑が起きていました)

先輩と後輩が久しぶりに会って猪のしゃぶしゃぶを食べた後の〆の雑炊、

2分食べては元に戻るので一向に減らずに次第にイラついていったり、

アイデアが出ず連載原稿がかけないミステリー作家が2分経って元に戻ると分かった

ことからあれこれ試してみたくなって部屋の障子を指でつついて穴を開けたり(笑)、

部屋から川に飛び降り自殺したり、

また、お客さんの注文した熱燗、仲居さんが鍋で徳利を温めていると2分経って元通り、

その様子がいつまで続くのかと思ったら36パターン撮影したらしいです。びっくり。

実際、冬の貴船で撮影したそうですが、いつの間にか豪雪に景色が変わっていて

大寒波が襲ってきて一旦撮影が中止になったり、大変だったそうです。

「世界線がずれた」という理由をセリフに入れて説明していたものの、

舞台裏の事情を聞くと天候の影響を受けてしまうのは仕方ないとはいえ

かなりご苦労されたということが分かりました。

劇団以外で出演されていて印象的だったのがミステリー作家役の近藤芳正さん、と、

女将役の本上まなみさん。

映画公開の舞台挨拶で聞いて笑ってしまったのは、京都在住で滞在費がかからないから

自分が採用されたのではと近藤さんが仰っていたことでした。

本上さんも京都在住、そんなご縁で出演されたのかもしれませんね。

タイムループが起きていた原因が後半分かり、時間軸を戻すために旅館スタッフ、

お客さんたち、そして、山で猟銃を持って狩りをしていたハンターも含めて、

一致団結する姿がまた笑えるのですが、初期位置から貴船神社の階段をダッシュして、

その先に置いてある物体と対峙して無事時間が戻る、めでたしめでたし、となって、

分かっていたものの観ている私もホッとして、今年の夏休み旅行で訪れる予定の京都、

また貴船に行ってみたいな、と思った「リバー、流れないでよ」でありました。

映画「リトル・ショップ・オフ・ホラーズ」を観る [映画(や・ら・わ行)]

好きなミュージカル(舞台も映画も)の「リトル・ショップ・ホラーズ」、

オリジナル作品について調べたら、まさかのロジャー・コーマン作品、と知り、

今まで知らなかったなんてダメだな自分、、、と反省して今回鑑賞しました。

![リトル・ショップ・オブ・ホラーズ «IVC BEST SELECTION》 [DVD] リトル・ショップ・オブ・ホラーズ «IVC BEST SELECTION》 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ne3IZltJL._SL160_.jpg)

オリジナル作品について調べたら、まさかのロジャー・コーマン作品、と知り、

今まで知らなかったなんてダメだな自分、、、と反省して今回鑑賞しました。

![リトル・ショップ・オブ・ホラーズ «IVC BEST SELECTION》 [DVD] リトル・ショップ・オブ・ホラーズ «IVC BEST SELECTION》 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ne3IZltJL._SL160_.jpg)

リトル・ショップ・オブ・ホラーズ «IVC BEST SELECTION》 [DVD]

- 出版社/メーカー: IVC,Ltd.(VC)(D)

- 発売日: 2014/03/28

- メディア: DVD

あらすじはYahoo!映画さんより。

何をやってもダメな男シーモアは、路地裏の片隅にひっそり佇む花屋の店員。

だが彼には恐るべき秘密があった。

なんとオードリーと名付けられた人喰い植物を店で大事に育てているのだ。

オードリーに命じられるまま、シーモアがエサとなるべき人間を招き入れていた……。

わずか二日間の撮影で完成させたというR・コーマンの伝説的ブラック・コメディ。

何をやってもダメな男シーモアは、路地裏の片隅にひっそり佇む花屋の店員。

だが彼には恐るべき秘密があった。

なんとオードリーと名付けられた人喰い植物を店で大事に育てているのだ。

オードリーに命じられるまま、シーモアがエサとなるべき人間を招き入れていた……。

わずか二日間の撮影で完成させたというR・コーマンの伝説的ブラック・コメディ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ジャック・ニコルソンの怪演!

ロジャー・コーマン作品と分かってみると、

マザコンの花屋スタッフにサドの歯医者にマゾの患者などカルト臭漂う作品で、

ああ確かにロジャー・コーマン作品だなというのが分かります。(笑)

(私のブログ内で”ロジャー・コーマン”で検索するとわらわら作品が出てきます)

https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/search/?keyword=%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3

元々、1982年版のミュージカル映画を観て気持ち悪いけれど楽しい、という感想で

その後の舞台版も見たりしたのですが、オリジナル作品に歌はついていないので、

カルトが過ぎる感じが観ていて笑えるというか眉をひそめるというか、

結末含めて(私が知っている映画と結末が違うのも時代の流れ?)なんともいえない感が

漂いまくっている作品でした。

とはいえ、「ロジャー・コーマン作品」だからと枕詞を付けてしまえばOK的な、

そんな感覚がしみついてしまっているので(良い子は真似しない方がいいです)

白黒だけど、食人植物のオードリージュニアもまあまあ良いできじゃないかな、と

とても2日間、低予算で獲ったと思えないくらい(60年前だし)の造作です。

(ロジャー・コーマン作品にリッチな出来映えは求めていません)

で、低予算映画なので私の知らない俳優さんたちしか出ないだろう、と思って

観ていたら、サドの歯医者さんのところにやってくるマゾの患者の男性、

あれ、これってデカプリオに似たもしや若い頃のジャック・ニコルソン??

もう画面にくぎ付け状態で見ておりましたが(1960年作品です)

その後、演技が洗練されてこの域まで達したのかなと思いました。

私が知っている1986年版ではビル・マーレイがマゾ患者を演じていて、

(サド歯医者を演じていたのはスティーブ・マーティン)

マゾなのに随分演技が違うなあと比較して思ったのですが、

落ち着いて見ていられるのはビル・マーレイの演技で、

ジャック・ニコルソンの演技はなんだか観ていてハラハラしました。(笑)

このオリジナルがなければリバイバル版もなく、ミュージカルもなかったので

ロジャー・コーマン先生には感謝の一言に尽きますが、

やっぱりミュージカルの方が(結末含めて)楽しいかな、と思ってしまった

「リトル・ショップ・オブ・ホラーズ(オリジナル版)」でありました。

(大好きなミュージカル版です)

私が知っている1986年版ではビル・マーレイがマゾ患者を演じていて、

(サド歯医者を演じていたのはスティーブ・マーティン)

マゾなのに随分演技が違うなあと比較して思ったのですが、

落ち着いて見ていられるのはビル・マーレイの演技で、

ジャック・ニコルソンの演技はなんだか観ていてハラハラしました。(笑)

このオリジナルがなければリバイバル版もなく、ミュージカルもなかったので

ロジャー・コーマン先生には感謝の一言に尽きますが、

やっぱりミュージカルの方が(結末含めて)楽しいかな、と思ってしまった

「リトル・ショップ・オブ・ホラーズ(オリジナル版)」でありました。

(大好きなミュージカル版です)

アニメ版「リトル・マーメイド」を観る [映画(や・ら・わ行)]

そんなわけで(どんなわけで(笑))、

公開から34年も経つというのにこれまで一回もまともに観たことがなく、

なのに、先日実写版を先に見てしまい皆さんのレビューを読んでモヤモヤ、

という感じだったので、Amazonプライムでレンタルして鑑賞しました。

(今回初めてレンタルしたのですが、観始めてから48時間で期限切れになるので

焦って3回観ました(^^;)

公開から34年も経つというのにこれまで一回もまともに観たことがなく、

なのに、先日実写版を先に見てしまい皆さんのレビューを読んでモヤモヤ、

という感じだったので、Amazonプライムでレンタルして鑑賞しました。

(今回初めてレンタルしたのですが、観始めてから48時間で期限切れになるので

焦って3回観ました(^^;)

あらすじは映画.comさんより。

純粋で好奇心にあふれた人魚のアリエルは海の王国のお姫様で、

仲良しの魚のフランダーやカニのセバスチャンら愉快な仲間たちと

楽しい毎日を過ごしている。

陸の世界にあこがれるアリエルは、ある日、嵐で難破した船から海に落ちた

人間の王子エリックを助け、恋に落ちる。

アリエルはその一途な恋をかなえるため、海の魔女アースラと契約して

人間の姿になり、エリックに会いに行くのだが……。

純粋で好奇心にあふれた人魚のアリエルは海の王国のお姫様で、

仲良しの魚のフランダーやカニのセバスチャンら愉快な仲間たちと

楽しい毎日を過ごしている。

陸の世界にあこがれるアリエルは、ある日、嵐で難破した船から海に落ちた

人間の王子エリックを助け、恋に落ちる。

アリエルはその一途な恋をかなえるため、海の魔女アースラと契約して

人間の姿になり、エリックに会いに行くのだが……。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自分が小さい頃に観たかった。

心が汚れる前に観たかったなあ、、正直そんな気持ちで観終わりました。

まあ、公開当時で既に成人していたので心が汚れ始めていましたが(笑)

心の底から素直に楽しむ年頃ではなくなって初めて見たことでそんな気持ちに

なってしまいました。(^-^;

小さい頃にこのアニメを何度も何度も見てその世界観やアリエルが大好きになったら、

実写化の映画をすんなり受け入れられない人もいるよなあ、と思います。

アニメ版が1時間半もないのに対して、実写版は2時間超。

50分くらい長いのはどこが違うの?みたいなYouTube動画も見て、

今の時代(男尊女卑ぽいのはダメとか、喫煙シーンはNGとか)に配慮して

展開を変えたりした部分もあるのは理解したのですが、

そのあたりの変化もダメという方も多いのでしょうね。

人間になって(足が生えて)陸にあがるアリエルが生まれたての小鹿のように

ゆらゆらしている場面が実写版で消えていたのが比較して気づきましたが

だから実写版はダメということには私はなりませんでした。

アニメ版を見てああこっちの方が絶対いいな、と持ったのは、

セバスチャン(蟹)、フランダー(魚)、スカットル(鳥)について。

アニメ版の方が表情が豊かで愛着がわきました。

実写版でもCGではなく、アニメとのコラボみたいに出来れば楽しさ倍増だったかも。

あとは、アニメ版でツボだったのが王国の宮殿シェフのお魚料理調理場面。

それを観たセバスチャンが怯えるのですが、こういうのって今の時代はダメなのかな。

ブラックな味付けの場面で今の私にはウルスラの悪役ぶりと同じくらい良かったものの、

これはお子さんには教育上よくない(ちょっと暴力的?)ということなんでしょうね。

今回アニメ版を観た後ネットで調べていて驚いたのが、こちらのサイト。

ご存じない方の方が多いと思われるのでここでここで書くのもと思ったのですが、

ウルスラのモデルとなったのが、

![Pink Flamingos:25th Anniversar [DVD-AUDIO] Pink Flamingos:25th Anniversar [DVD-AUDIO]](https://m.media-amazon.com/images/I/41hSGQipR5L._SL160_.jpg)

Pink Flamingos:25th Anniversar [DVD-AUDIO]

- 出版社/メーカー: Warner Archive Collection

- 発売日: 2017/06/13

- メディア: DVD

カルト映画でおなじみ(⇐私にとっては超有名人)のDIVINE様。

彼女(彼?)がウルスラのモデルになっていたという説明に、

アリエルよりウルスラへの親近感がぐっと増しました。

(ディスにーもやるねぇ、と違う面でディズニーをリスペクト)

結局初めて見てこんな感想になってしまうので記事にしようか迷ったものの

観たからには記事にして(備忘録)おこうと今回書いた次第ですが、

昭和の終わりごろ、と令和の今、時代が大きく変わってしまった中で、

あちこちに配慮しないと企業業績や社会的責任にまで影響が出てしまうディズニー、

アニメ版とそっくりそのままに実写版をつくれない事情というのもあるのだろう、

そんな気持ちも頭の片隅に置きながら見るので純粋な喜び方ができない残念感は

ありつつ、アニメ版、実写版それぞれの良さを見つけながらみるのがよいのだろう、

そういう結論に至ったアニメ版「リトル・マーメイド」でありました。

彼女(彼?)がウルスラのモデルになっていたという説明に、

アリエルよりウルスラへの親近感がぐっと増しました。

(ディスにーもやるねぇ、と違う面でディズニーをリスペクト)

結局初めて見てこんな感想になってしまうので記事にしようか迷ったものの

観たからには記事にして(備忘録)おこうと今回書いた次第ですが、

昭和の終わりごろ、と令和の今、時代が大きく変わってしまった中で、

あちこちに配慮しないと企業業績や社会的責任にまで影響が出てしまうディズニー、

アニメ版とそっくりそのままに実写版をつくれない事情というのもあるのだろう、

そんな気持ちも頭の片隅に置きながら見るので純粋な喜び方ができない残念感は

ありつつ、アニメ版、実写版それぞれの良さを見つけながらみるのがよいのだろう、

そういう結論に至ったアニメ版「リトル・マーメイド」でありました。

![トイ・ストーリー [DVD] トイ・ストーリー [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51TZBZYQBQL._SL160_.jpg)

![千と千尋の神隠し [DVD] 千と千尋の神隠し [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51KX4zMgahL._SL160_.jpg)

![恋はデジャ・ブ [Blu-ray] 恋はデジャ・ブ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/514SzUftZzL._SL160_.jpg)

![パーム・スプリングス [DVD] パーム・スプリングス [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51A0TFqVBaS._SL160_.jpg)

![シャイニング [Blu-ray] シャイニング [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51HfI2zRMML._SL160_.jpg)

![リトル・マーメイド スペシャル・エディション [DVD] リトル・マーメイド スペシャル・エディション [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61T1888HRZL._SL160_.jpg)