京都旅行記2020Ⅱ~三井寺編②~ [日本の旅(関西&東海)]

順路をちょうど半分くらい歩いたところですが、次に見えてきたのが、

慶長6年(1601年)、徳川家康により寄進されたものですが、

元々は奈良県比蘇寺(今の世尊寺)の東塔で、豊臣秀吉が伏見城に移築した後、

徳川家康が三井寺に移建したものだそうです。高さは25m。

門とか塔とか経蔵とか、他のお寺から移築することって結構普通のことなのでしょうかね、

このお寺で移築したものが次々と登場したのでちょっと意外に思いました。

橋の上から下流方面を見てみると、

とういんかんじょうどう、と読むらしいです。

三井寺の開祖、智証大師の御廟として三井寺の中で最も清浄な聖域で、

智証大師が唐からもたらした経典・法具類を納めるのに清和天皇から

御所の仁寿殿を下賜され、伝法潅頂の道場としたことに由来しているそうです。

現在は、寺流の密教を伝承する道場として再建されたそうで、

入母屋造、檜皮葺で、正面に軒唐破風を設ける平安時代以来の上品な

住宅風建築の様式、と書いてありました。

岡田君と宮﨑あおいが出ている映画って、あれ、2人って結婚したんでしたっけ。

Amazonプライムにあったら見てみようかな。。。

Amazonプライムにあったら見てみようかな。。。

山伏体験ってほら貝とか吹けるのかしら。興味湧き湧き。

べんべん、って書いてあるのに、なぜか、でんでんに空目。(笑)

頭にかぶっているのは弁慶の釣り鐘なんでしょうね。

三井寺の五別所のひとつで移築したものだそうですが、

ご本尊が十一面観音(厄除け開運、財福授与の仏様)、

現在は湖国十一面観音霊場の第一札所になっています。

御朱印をいただき十一面観音様に手を合わせました。

べんべんもいらっしゃいました。

べんべんもいらっしゃいました。

この後、ふらふら歩いていたらお茶屋さんがあって、

お店のおばちゃんと目が合ったのでそのままお店にイン。

といいながら、外でも大丈夫ですよ、といわれたので、

お店の外のウッドデッキみたいなところに着席。

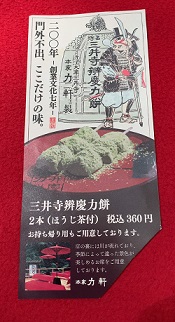

これをいただきます。

これをいただきます。

お店のおばちゃんが、クーポンあげるからこれで値引きしますね、と

↑のチラシの右下のところについていたお値引き券を切り取ってくれました。

(確か50円くらい引いてくれたような記憶)

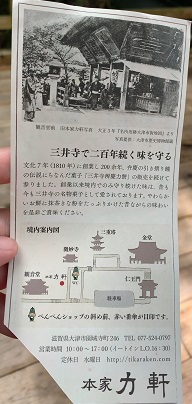

200年の歴史ある老舗

200年の歴史ある老舗 弁慶力餅

弁慶力餅 美味

美味

抹茶ときなこ(おそらく抹茶多め)を振りかけたお餅に冷たいほうじ茶がぴったり。

汗をかいていたのでほうじ茶を二口くらいで呑み切ると、おばちゃん、すぐお代わりを

注いでくれました。

お餅がのっている木のお皿も歴史を感じる雰囲気が目にも楽しく食べられました。

ごちそうさまでした。(^-^)

ごちそうさまでした。(^-^)

ありがとう、弁慶。

ありがとう、弁慶。

この後は出口に向かって歩いていたのですが、

紅葉の季節はきれいなんだろうな

紅葉の季節はきれいなんだろうな 途中でデジタルサイネージがありました。

途中でデジタルサイネージがありました。

お寺もデジタルを取り入れているんですね。

と、出口に向かっていたのですが、もうちょっと寄れるところがあるのに気づき

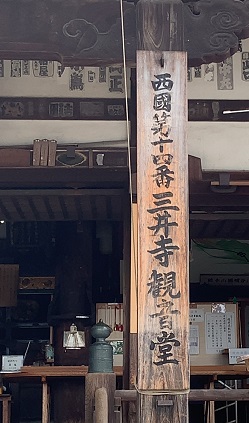

観音堂

観音堂

西国十四番札所がこの観音堂。

西国十四番札所がこの観音堂。

見落とさなくてよかった。(^^;

ご本尊は如意輪観音様で、33年に一度開扉される秘仏だそうです。

総欅造りの鐘楼

総欅造りの鐘楼

百体堂

百体堂

堂内正面中央に観音堂のご本尊と同じ如意輪観音像、

左右に西国札所の三十三観音像を二段に祀り、

坂東三十三箇所(右)、秩父三十四箇所(左)の本尊、

合計で百体の観音像を安置しています。

記事を書くときに写真を改めてみたのですが、

お堂を正面に見て右に飾ってあるのが大津絵だと気づきました。

訪問したときは大津絵についてよく知らず、

その後、東京駅のステーションギャラリーで大津絵展が開催されていたので

ふらっと入って知った大津絵。

(一応wikiで)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E7%B5%B5

「鬼の寒念仏」がかかっていたんだと今更ながら気づいたのですが、

次回訪れてもう一度直に見たくなりました。

観月舞台

観月舞台

琵琶湖を見下ろせる舞台で能や狂言などが演じられたのでしょうかね。 水観寺

水観寺

三井寺の五別書のひとつでやはり移築されたもの。

本尊は薬師如来で現在は西国薬師霊場の第四十八札所になっているそうです。

にゃぁ

にゃぁ

この後、出口までまっすぐ歩いて、

レストランがあったので入ろうか迷ったのですが

レストランがあったので入ろうか迷ったのですが

力餅ソフトアイスとか面白そうだし

力餅ソフトアイスとか面白そうだし

結構観光地価格ぽくて結局パス

結構観光地価格ぽくて結局パス

お腹は空いていたのですが力餅を食べたからまいっか、という気持ちで、

次の目的地(近江神宮)へ向かいます。

(つづく)

御朱印をいただき十一面観音様に手を合わせました。

この後、ふらふら歩いていたらお茶屋さんがあって、

お店のおばちゃんと目が合ったのでそのままお店にイン。

といいながら、外でも大丈夫ですよ、といわれたので、

お店の外のウッドデッキみたいなところに着席。

お店のおばちゃんが、クーポンあげるからこれで値引きしますね、と

↑のチラシの右下のところについていたお値引き券を切り取ってくれました。

(確か50円くらい引いてくれたような記憶)

抹茶ときなこ(おそらく抹茶多め)を振りかけたお餅に冷たいほうじ茶がぴったり。

汗をかいていたのでほうじ茶を二口くらいで呑み切ると、おばちゃん、すぐお代わりを

注いでくれました。

お餅がのっている木のお皿も歴史を感じる雰囲気が目にも楽しく食べられました。

この後は出口に向かって歩いていたのですが、

お寺もデジタルを取り入れているんですね。

と、出口に向かっていたのですが、もうちょっと寄れるところがあるのに気づき

見落とさなくてよかった。(^^;

ご本尊は如意輪観音様で、33年に一度開扉される秘仏だそうです。

堂内正面中央に観音堂のご本尊と同じ如意輪観音像、

左右に西国札所の三十三観音像を二段に祀り、

坂東三十三箇所(右)、秩父三十四箇所(左)の本尊、

合計で百体の観音像を安置しています。

記事を書くときに写真を改めてみたのですが、

お堂を正面に見て右に飾ってあるのが大津絵だと気づきました。

訪問したときは大津絵についてよく知らず、

その後、東京駅のステーションギャラリーで大津絵展が開催されていたので

ふらっと入って知った大津絵。

(一応wikiで)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E7%B5%B5

「鬼の寒念仏」がかかっていたんだと今更ながら気づいたのですが、

次回訪れてもう一度直に見たくなりました。

琵琶湖を見下ろせる舞台で能や狂言などが演じられたのでしょうかね。

三井寺の五別書のひとつでやはり移築されたもの。

本尊は薬師如来で現在は西国薬師霊場の第四十八札所になっているそうです。

この後、出口までまっすぐ歩いて、

お腹は空いていたのですが力餅を食べたからまいっか、という気持ちで、

次の目的地(近江神宮)へ向かいます。

(つづく)

タグ:滋賀

![天地明察 [DVD] 天地明察 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51yG36R0tWL._SL160_.jpg)