京都旅行記2020Ⅱ~三井寺編①~ [日本の旅(関西&東海)]

ボートレースびわこで勝負してから三井寺駅まで歩いて近江神宮に行く、というのが

当初の予定だったのですが、三井寺と駅名になっているくらいだから駅までいけば

三井寺も近いだろうし、せっかく大津にきたのだから訪れてみよう、と思って向かった私。

駅まで歩いて10分くらいですが、お寺までは16分。

日陰のないお日様チリチリな時間帯で歩いていたら滝汗だらだらです。( 一一)

とはいえ、歩き始めてしまったし、戻るわけにもいかないし、というわけで歩き続けて

やっと案内が出てきた~。

やっと案内が出てきた~。

Googleマップ先生を観ながらぐずぐず歩いていたので、

結局20分かかりました

結局20分かかりました

お寺の前は坂道。っていうか、ここは山。((+_+))

紅葉もきれいなんでしょうね

紅葉もきれいなんでしょうね

(お寺のホームページ) http://miidera1200.jp/

広そう。。。

広そう。。。

軽い気持ちで来たのですがぐるっと回るとかなり時間がかかりそうな予感。。。

とはいえ、折角のご縁です。穏やかな気持ちでお参りさせていただきます。

入山料(拝観料ではなく)600円を支払って中に入ります。 園城寺

園城寺

当初の予定だったのですが、三井寺と駅名になっているくらいだから駅までいけば

三井寺も近いだろうし、せっかく大津にきたのだから訪れてみよう、と思って向かった私。

駅まで歩いて10分くらいですが、お寺までは16分。

日陰のないお日様チリチリな時間帯で歩いていたら滝汗だらだらです。( 一一)

とはいえ、歩き始めてしまったし、戻るわけにもいかないし、というわけで歩き続けて

Googleマップ先生を観ながらぐずぐず歩いていたので、

お寺の前は坂道。っていうか、ここは山。((+_+))

(お寺のホームページ) http://miidera1200.jp/

軽い気持ちで来たのですがぐるっと回るとかなり時間がかかりそうな予感。。。

とはいえ、折角のご縁です。穏やかな気持ちでお参りさせていただきます。

入山料(拝観料ではなく)600円を支払って中に入ります。

正式な名前は「長等山園城寺」なのだそうですが、

長等山という山の中腹にある園城寺ということなんですね。

667年に天智天皇が近江に開いた近江大津京。

天智天皇永眠後、皇位継承で争いが起き、それが壬申の乱(私も聞いたことがあります)。

敗れた大友皇子の皇子が父の霊を弔うために田園城邑を寄進してお寺を創建し、

天武天皇から園城という勅額を賜った、それが園城寺の始まりとされているそうですが、

三井寺と呼ばれるようになったのは、天智・天武・持統天皇誕生の際に産湯に使われていた

霊泉があって御井の寺と呼ばれていたのがその後三井寺と呼ばれるようになったんですね。

訪問するまで、みついでら、って呼んでました。ごめんなさい。<(_ _)>

東大寺、興福寺、延暦寺とともに本朝四箇大寺の一つに数えられていたものの、

智証大師円珍和尚死後に円珍門流と慈覚大師円仁門流の対立激化によって

円珍門下が比叡山を降りて、三井寺に入ってから(10世紀後半ごろ)、

延暦寺が山門、三井寺が寺門と呼ばれて天台宗が二分されたという説明を、

記事を書く段になってから調べている後手な私です。(笑)

仏教も様々な対立などを経て流派が分かれていったのですが、

今の時代は流派でもめたり対立したりすることもなく、

穏やかな気持ちでお参りできることに感謝しないとですね。

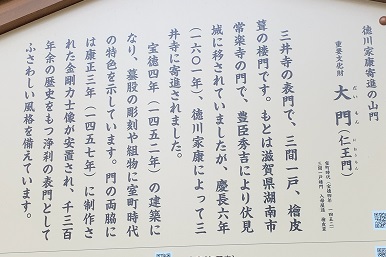

最初にくぐったのはこの大門

最初にくぐったのはこの大門 説明をそのまま掲載

説明をそのまま掲載

常楽寺の門が伏見城に移され、その後三井寺に寄進されるという説明ですが、

今のような重機やトラックがない時代ですから、移設する労働者のみなさんも

大変だったろうな、そんな気持ちで見ておりました。(ジオラマ風に光景を想像) 西国三十三所観音巡礼

西国三十三所観音巡礼

ここの観音堂が第十四番目の札所です。

水鉢

水鉢

コロナ禍での感染拡大防止という理由で、

お水を抜いてあったり柄杓を置かなかったり、というお寺も多いのですが

ここは普通に使えるようになっていました。

このドラゴンもご長寿なんでしょうね

このドラゴンもご長寿なんでしょうね

金堂

金堂

桃山時代なんですね。

桃山時代なんですね。

ここから中に入って

ここから中に入って

こちらで御朱印をいただきました。

中は写真撮影禁止でしたが、平安時代の仏像もあって、

ご縁あって訪れることができたことに感謝し手を合わせました。

金堂の隣にあるのが

金堂の隣にあるのが

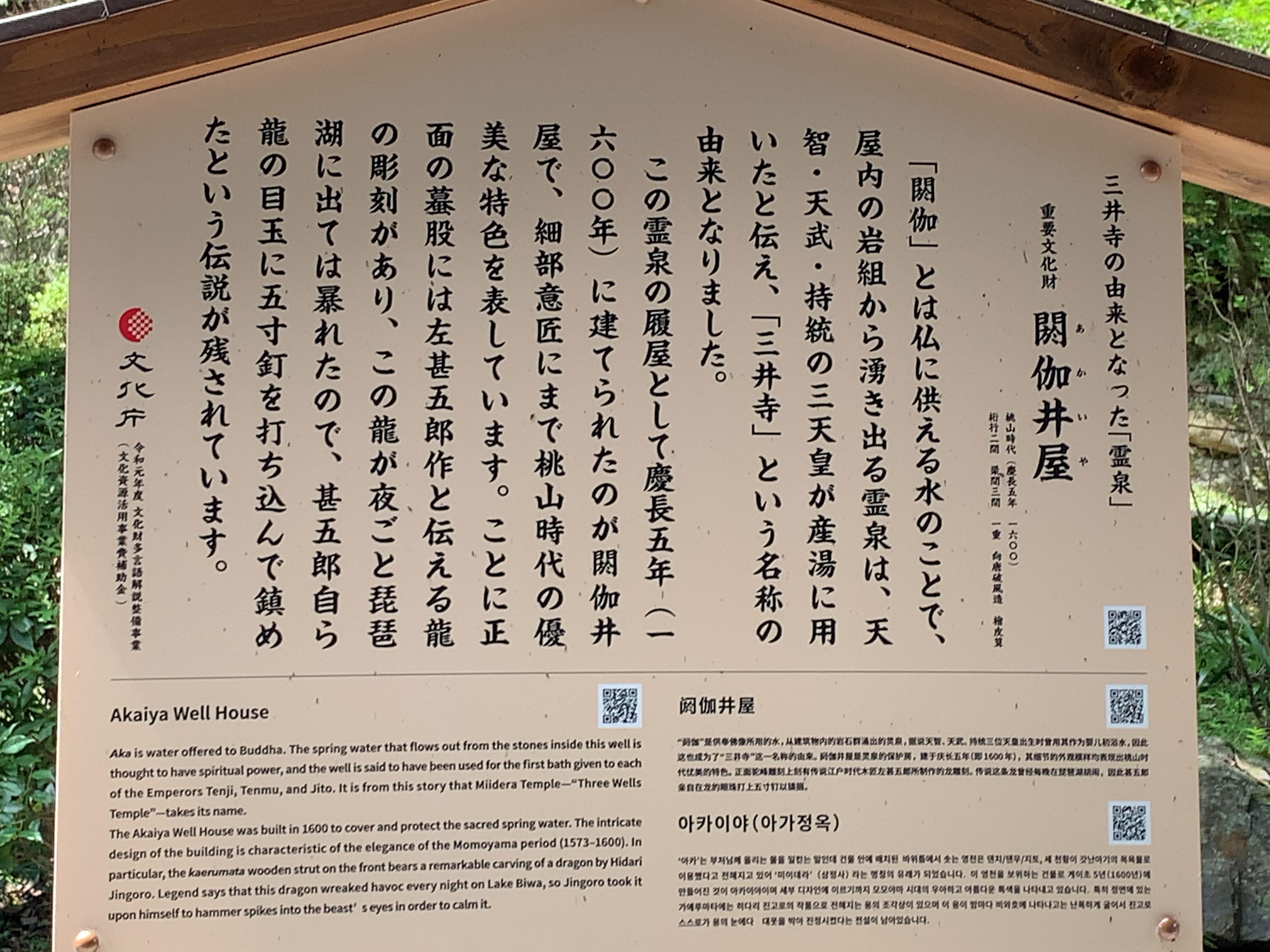

閼伽井屋(あかいや)

閼伽井屋(あかいや)

三井寺と呼ばれる所以になった御井(霊泉)を護る覆屋で1600年に建立。 木彫りの龍

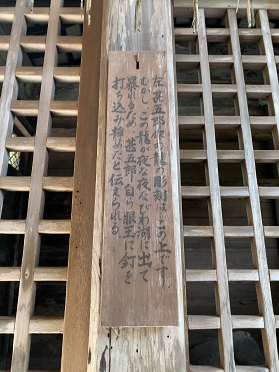

木彫りの龍

左甚五郎によるもの

左甚五郎によるもの

左甚五郎というと落語で「竹の水仙」とか「ねずみ」とか、

緻密にホンモノそっくりな作品を作る人というイメージ(ざっくり)ですが、

龍がよなよな琵琶湖に出てきて暴れるため、この龍の目玉に釘を打ち込んだ、と

説明↑に書いてあって目玉を見たもののよくわかりませんでした。。。。(^^;

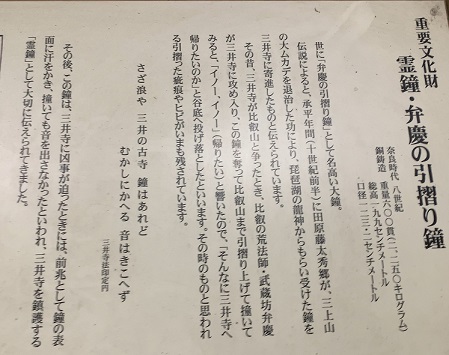

次は、べんけい鐘

次は、べんけい鐘  弁慶鐘へGO

弁慶鐘へGO でかい。。

でかい。。

奈良時代に作られたもので重要文化財。

弁慶伝説

弁慶伝説

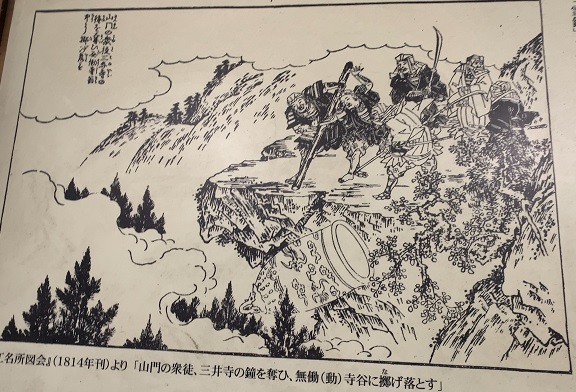

この鐘を三井寺から引き摺り上げて延暦寺にもっていける弁慶の力持ちぶりを

思わず想像してしまったのですが、谷底に投げ落とされたときの傷も残って

いるって、、、弁慶おそるべし。

投げ落とされた鐘

投げ落とされた鐘

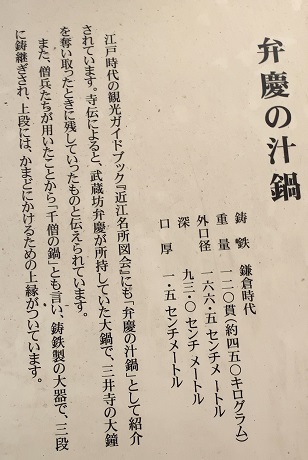

巨大鍋

巨大鍋

弁慶の鍋は巨大

弁慶の鍋は巨大

鐘を奪ったときにこのお鍋を置いていったというのは、

2つを一度に持てなかったからなのでしょうか。

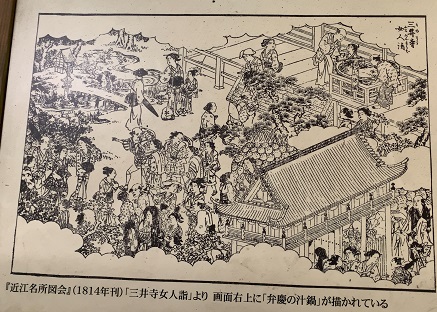

この絵の右上

この絵の右上

火にかけるのも大変そうです。

火にかけるのも大変そうです。

事前予習もしないで来ているので何があるのか分からないまま敷地内をぐるっと

歩いていたのですが、左甚五郎に弁慶とは見どころの多いお寺だなあ、と、

汗だくで歩いているのも楽しくなってまいりました。

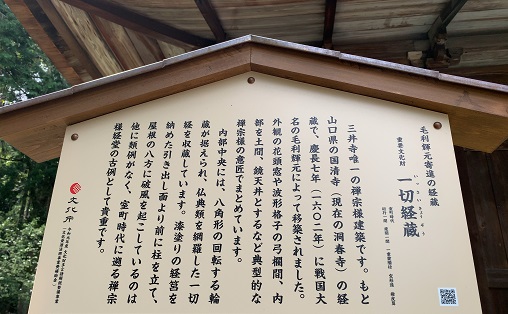

一切経蔵

一切経蔵 室町時代の建築

室町時代の建築

山口県の国清寺にあったものを毛利輝元が移築したという説明を読んで、

大門が伏見城からの移築だから、こちらの経蔵の方が移築した距離が長い。。。

という、これまたジオラマ風に光景を想像した私です。

(↑丸太の上にのせてごろごろ大勢の人たちが引っ張っている感じ)

経蔵の内部

経蔵の内部

以前はもっと朱の色が映えて綺麗だったのでしょうね。

ちょうどこのあたりで順路の半分くらいまでやってきました。

いただいた地図を見ながら歩いていたので広いことは分かっていたのですが

実際歩いていると更に広いような気分になります。

駆け足30分見学、くらいの気持ちだったのですが、前後に人もいないので、

貸切状態の気分でゆったりと残り半分も見学します。(^-^)

(つづく)

長等山という山の中腹にある園城寺ということなんですね。

667年に天智天皇が近江に開いた近江大津京。

天智天皇永眠後、皇位継承で争いが起き、それが壬申の乱(私も聞いたことがあります)。

敗れた大友皇子の皇子が父の霊を弔うために田園城邑を寄進してお寺を創建し、

天武天皇から園城という勅額を賜った、それが園城寺の始まりとされているそうですが、

三井寺と呼ばれるようになったのは、天智・天武・持統天皇誕生の際に産湯に使われていた

霊泉があって御井の寺と呼ばれていたのがその後三井寺と呼ばれるようになったんですね。

訪問するまで、みついでら、って呼んでました。ごめんなさい。<(_ _)>

東大寺、興福寺、延暦寺とともに本朝四箇大寺の一つに数えられていたものの、

智証大師円珍和尚死後に円珍門流と慈覚大師円仁門流の対立激化によって

円珍門下が比叡山を降りて、三井寺に入ってから(10世紀後半ごろ)、

延暦寺が山門、三井寺が寺門と呼ばれて天台宗が二分されたという説明を、

記事を書く段になってから調べている後手な私です。(笑)

仏教も様々な対立などを経て流派が分かれていったのですが、

今の時代は流派でもめたり対立したりすることもなく、

穏やかな気持ちでお参りできることに感謝しないとですね。

常楽寺の門が伏見城に移され、その後三井寺に寄進されるという説明ですが、

今のような重機やトラックがない時代ですから、移設する労働者のみなさんも

大変だったろうな、そんな気持ちで見ておりました。(ジオラマ風に光景を想像)

ここの観音堂が第十四番目の札所です。

コロナ禍での感染拡大防止という理由で、

お水を抜いてあったり柄杓を置かなかったり、というお寺も多いのですが

ここは普通に使えるようになっていました。

こちらで御朱印をいただきました。

中は写真撮影禁止でしたが、平安時代の仏像もあって、

ご縁あって訪れることができたことに感謝し手を合わせました。

三井寺と呼ばれる所以になった御井(霊泉)を護る覆屋で1600年に建立。

左甚五郎というと落語で「竹の水仙」とか「ねずみ」とか、

緻密にホンモノそっくりな作品を作る人というイメージ(ざっくり)ですが、

龍がよなよな琵琶湖に出てきて暴れるため、この龍の目玉に釘を打ち込んだ、と

説明↑に書いてあって目玉を見たもののよくわかりませんでした。。。。(^^;

奈良時代に作られたもので重要文化財。

この鐘を三井寺から引き摺り上げて延暦寺にもっていける弁慶の力持ちぶりを

思わず想像してしまったのですが、谷底に投げ落とされたときの傷も残って

いるって、、、弁慶おそるべし。

鐘を奪ったときにこのお鍋を置いていったというのは、

2つを一度に持てなかったからなのでしょうか。

事前予習もしないで来ているので何があるのか分からないまま敷地内をぐるっと

歩いていたのですが、左甚五郎に弁慶とは見どころの多いお寺だなあ、と、

汗だくで歩いているのも楽しくなってまいりました。

山口県の国清寺にあったものを毛利輝元が移築したという説明を読んで、

大門が伏見城からの移築だから、こちらの経蔵の方が移築した距離が長い。。。

という、これまたジオラマ風に光景を想像した私です。

(↑丸太の上にのせてごろごろ大勢の人たちが引っ張っている感じ)

以前はもっと朱の色が映えて綺麗だったのでしょうね。

ちょうどこのあたりで順路の半分くらいまでやってきました。

いただいた地図を見ながら歩いていたので広いことは分かっていたのですが

実際歩いていると更に広いような気分になります。

駆け足30分見学、くらいの気持ちだったのですが、前後に人もいないので、

貸切状態の気分でゆったりと残り半分も見学します。(^-^)

(つづく)

タグ:滋賀