京都旅行記2022~福田美術館編~ [日本の旅(京都)]

今回も楽しかった保津川下りで嵐山に到着した後は、

船を眺めて

船を眺めて

渡月橋を観て

渡月橋を観て

こちらの建物へ

こちらの建物へ

途中、大行列のカフェがあったのですが、SNSなどで話題になるとみんな並ぶのかな、

と、実はそこを曲がればすぐ福田美術館だったのにカフェ行列を避けて違う道を歩いて、

ちょっと迷って大回りしてから福田美術館に到着しました。

(福田美術館ホームページ)https://fukuda-art-museum.jp/

以前一度訪れたことのある美術館ですが、2019年の開館でまだ新しい美術館、

アイフル創業者の福田吉孝さんがオーナーだそうです。

(今は三菱UFJグループ傘下だというのも調べて知りました)

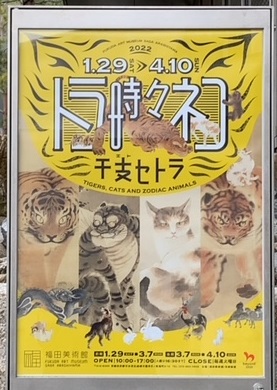

今回おとずれたのは企画展が面白そうだったから。

にゃぁ(=^・^=)

にゃぁ(=^・^=)

(展示会ホームページ)https://fukuda-art-museum.jp/exhibition/202110011830

ホームページから転記しますと、

途中、大行列のカフェがあったのですが、SNSなどで話題になるとみんな並ぶのかな、

と、実はそこを曲がればすぐ福田美術館だったのにカフェ行列を避けて違う道を歩いて、

ちょっと迷って大回りしてから福田美術館に到着しました。

(福田美術館ホームページ)https://fukuda-art-museum.jp/

以前一度訪れたことのある美術館ですが、2019年の開館でまだ新しい美術館、

アイフル創業者の福田吉孝さんがオーナーだそうです。

(今は三菱UFJグループ傘下だというのも調べて知りました)

今回おとずれたのは企画展が面白そうだったから。

(展示会ホームページ)https://fukuda-art-museum.jp/exhibition/202110011830

ホームページから転記しますと、

2022年は寅年ということで、与謝蕪村、円山応挙など江戸時代中期に活躍した画家や、

竹内栖鳳や大橋翠石ら明治から昭和にかけて活躍した有名画家が描く虎の絵を主役として、

他の干支の動物を描いた作品なども福田コレクションの中から厳選して展示いたします。

また2022はニャーニャーニャーとも読めることから、愛らしい猫を描いた絵画も

「時々」並べて展示いたします。

(=^・^=) 猫年!(笑)

こういう企画、東京ではなく京都の山や川が見える小さな美術館で観る、

というのが旅を更に楽しくするような気がしたのですが、

学芸員さんの力量というか企画力も私のツボにヒットした次第です。

説明に「ニンマリ顔がどこか人のよう」と書いてありましたが、

猛獣なのに愛嬌のある表情が楽しい作品です。

戯れる仔犬たち(紀州犬らしいです)と子守をする猫。

猫の表情をガン見してしまったのですが、なんとも温かい雰囲気の作品です。

暖かい日差しの中で穏やかに寝ている猫、こういう風景、実際観ることありますが

そういうときの猫、日差しで毛がふんわりして寝ている猫も愛らしいんだよなあ、

と自分の見た景色と重ね合わせて鑑賞しました。

柿の実も残りわずかとなった晩秋、老人が厩舎で休む馬に水を飲ませようと

重い桶を抱えて歩いている構図ですが、全身が泥で汚れているので、

馬とともに農作業を終えた直後かもしれないという説明を読んで、

一緒に働いてくれた馬におつかれさま、と優しく接するおじいちゃんの優しさを

感じる作品でした。関雪最晩年の作品ということもあって、こういう老人の姿を

自然に描けたのかもしれませんね。

飼葉の入った桶をもって馬小屋にむかう老人の気配を感じて、

馬が顔を出す絵ですが、中国の南宋画をもとにしたスタイルで描いた

蕪村最晩年の作品だそうです。

これは猫とか虎ではないのですが、鶏の絵も結構好きで写メ。

このほか、加山又造の猫の絵や長谷川等伯の「黄初平図屏風」など、

猫と虎の絵やそれ以外の絵もぽつぽつと見学して終了。

今回紹介した絵も含めて一部撮影可だったので写真におさめたのですが、

近くで観ていたおっさんが私や他の人が撮影しているのに対して、

「絵は自分の目でみるもんだ、普通こういうところで写真撮るか。

シャッター音がうるさい人もいましたが、私はシャッター音を消してるし

撮影可の作品から一部撮影しているだけで文句言われる筋合いないんだけどな、

と思っていたら、途中で館内のスタッフに注意されていました。

私は1番の丸山応挙の絵に一票いれましたが、

猫や虎の絵を見比べて楽しむという企画、なかなか面白く満足。(^-^)

(卒業旅行なのか着物を着た若い女性がたくさんいました)

バスに乗って四条まで移動してホテルに戻りました。

(ファヴリットさん)https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26009038/

アップルパイで有名なお店ですが、そんなことも全く知らずにお店に入り、

特に考えることもなくひとつください、と言って部屋に持ち帰りました。

コンビニでコーヒーも買って部屋に戻ったので、

夜の部の前だからと思いながら半分食べてしまいました。

アップルパイのシナモンがあまり得意でないですが控え目、そして甘さ控えめ、

おおぶりにカットされたりんごの食感と酸味と香り、美味でございました。

普段ケーキを買うこともあまりないのですが、旅先で見つけて(しかも並んでいない)

フラッと入って買って食べたら美味しい、これも何かのご縁ですね。(^-^)

食べてしばらくごろごろしながらうとうとしたら夜の部の時間が近づいてまいりました。

このあとはお待ちかねの夜の部~♪

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2022~保津川下り編③~ [日本の旅(京都)]

亀田親子、葛西さん、塚ちゃんと行く保津川下り、

だらだら書いていておりますが、さすがにこのあたりで終わらせないと

長ぇーよと言われそうなので(自分でもそんな気がしている)

今回で書き終えます。

逃げない鳥を見ながら本流に入ると

逃げない鳥を見ながら本流に入ると

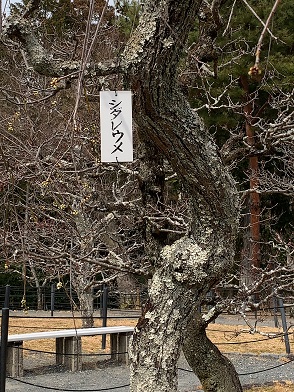

以前も観た神社

以前も観た神社

4年くらい前の台風でここの御神木が折れて下流に流れていった、

という説明を聞いたのを塚ちゃんの説明で思い出しました。

塚ちゃんの話(亀岡のスカイツリーとか)に反応しない1列目と2列目のみなさんに、

次々と話しかける塚ちゃん、うちの会社でラフティングもやっているんですけど、

インストラクターはみんなイケメンなんですよね、その面接に落ちた人たちが

保津川下りの船頭になるんですよ、と言ったところで、みなさん、温まってきたらしく、

声に出して笑い始めました。

今日も流れは緩やかだなあと思っていたら、

足の上に虫が止まって(焦)

足の上に虫が止まって(焦)

なんて虫なのか分かりませんが強風吹く中なぜ私の足の上に止まったのか、

ハンカチで虫をちょんちょんつついたら後ろの人のところに飛んでいきました。

(後ろの人、ごめんなさいm(__)m)

トロッコ列車

トロッコ列車

塚ちゃんが「楽しくなくても手を振ってください!宣伝になりますから!」と

声をかけると乗客ほぼ全員、素直に言うことを聞いて(私も)手を振りました。(笑)

まあ、互いに知らない者同士とはいえ旅先で偶然遭遇するわけですから手を振れば

お互い楽しくなるはず、トロッコ列車に乗っている人もたくさん手を振り返してくれて

こういうのも楽しいものだな、と改めて思いました。

だらだら書いていておりますが、さすがにこのあたりで終わらせないと

長ぇーよと言われそうなので(自分でもそんな気がしている)

今回で書き終えます。

4年くらい前の台風でここの御神木が折れて下流に流れていった、

という説明を聞いたのを塚ちゃんの説明で思い出しました。

塚ちゃんの話(亀岡のスカイツリーとか)に反応しない1列目と2列目のみなさんに、

次々と話しかける塚ちゃん、うちの会社でラフティングもやっているんですけど、

インストラクターはみんなイケメンなんですよね、その面接に落ちた人たちが

保津川下りの船頭になるんですよ、と言ったところで、みなさん、温まってきたらしく、

声に出して笑い始めました。

今日も流れは緩やかだなあと思っていたら、

なんて虫なのか分かりませんが強風吹く中なぜ私の足の上に止まったのか、

ハンカチで虫をちょんちょんつついたら後ろの人のところに飛んでいきました。

(後ろの人、ごめんなさいm(__)m)

塚ちゃんが「楽しくなくても手を振ってください!宣伝になりますから!」と

声をかけると乗客ほぼ全員、素直に言うことを聞いて(私も)手を振りました。(笑)

まあ、互いに知らない者同士とはいえ旅先で偶然遭遇するわけですから手を振れば

お互い楽しくなるはず、トロッコ列車に乗っている人もたくさん手を振り返してくれて

こういうのも楽しいものだな、と改めて思いました。

前回と同様、1列目に座っている人にどこから来たの?と聞いて、

今回は神奈川だったのですが、橋を通る度に「神奈川はどっち?」と聞く塚ちゃん。

川がぐねぐね蛇行しているのでさっき橋の右手だった神奈川が次の橋を通るときは

左手になっていたり、というのを素直に楽しめた観光客は私です。

たまに流れが急なところを通過する時、端に座っている人はしぶきを除けるビニールシートを

上にあげるのですが、それでもしぶきが飛んでくると船のあちこちからキャーという声。

それを聞いて楽しそうな塚ちゃんの表情がまた面白く、10代と20代はきゃー、ですが、

30代はぎゃー、40代それ以上は、、いうのやめときますね、と笑いながらいってましたが、

私だったら「うぉーーーー」と叫んでしまうかもしれません。(笑)

この日はオフシーズンなので船頭さんたちはこの1回のみでお仕事終了らしいのですが、

繁忙期、特に紅葉のシーズンになると3往復、酷いと4往復の日もあるそうで、

そんな日はこんなに話している余裕はないです、4回目とかもう目が死んでます、

あ、今日はまだ1回目、これで仕事終わりますから安心してください、まだ僕たち元気です、

と塚ちゃんが言ってましたが、この仕事、一日4回も漕いだら確かに大変激務過ぎ。( 一一)

前回も観た恐竜みたいな木の説明を聞いて船は嵐山にどんどん近づいていき、

途中もう2回トロッコ列車に遭遇したので再びみんなで手を振りながら、

担当を何度か変更したので、塚ちゃんが後ろに行って、葛西さんや亀田父がMC役という

時間もありましたが、冬なのに汗だくで漕ぎながら、それでも乗客の様子を見て話して

場を盛り上げる、、船頭さんのお仕事は本当に大変だなあ、と思いました。

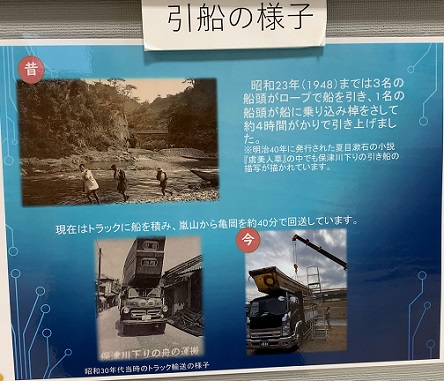

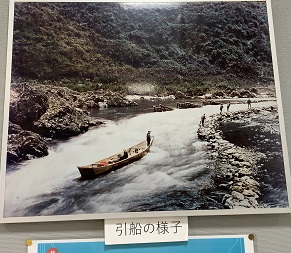

船の長さは12メートルですが、待合室で観たように昔は引船といって、嵐山から亀岡まで

船を紐につないで引っ張っていた話をされていましたが、

(現在はトラックに三艘ずつ乗せて亀岡まで運んでいます)

昔はね、下りは天国、上りは地獄って言われていたんですよ、

今は、下りは地獄、今日は特に向かい風が吹いていてきついんです、

といっても乗客の皆さんはそれに気づいていないでしょう、

今それを実感してるのは船頭四人だけです、と漕ぎながら笑っていう亀田父、

息子も船頭になるってお父さんの背中を観て育って同じ仕事につくなんて、

結構そういうパターンが多いみたいですがこんな過酷なお仕事を選ぶなんてすごいな、と

思いました。

ちなみに定年は75歳だそうですが、そこまで漕いでる人どれくらいいるんだろう。。

最後のローテーションで再び塚ちゃんが戻ってきて、

みなさん、京都市内に入ってきたので景色が垢抜けてきましたと笑いをとりながら、

船頭さんが川沿いに植えた桜の話や、崖に立っている人にみんなで手を振りましょう、と

声をかけてみんなで手を振ったり、。

川下り中に鼻の上にのせている岩が落ちると船頭が乗せに行くそうです。

(真偽のほどは謎)

次回は水量のある時に来てくださいね、今日と違ってスリルがあって楽しいですよ

嵐山につくころビショビショになっていますが、と塚ちゃんが言っていたので、

次回乗るときにもっと激流な感じだと楽しそう(乗る気満々の私)です。

次回乗るときにもっと激流な感じだと楽しそう(乗る気満々の私)です。

(手前が塚ちゃん、後ろが葛西さん、先頭が亀田父、息子は後方)

前回のような酒船が近づいてくることもなくビールを買わずに済んで着岸。

降りるとき足元がおぼつかない私を塚ちゃんが手をとって下船させてくれました。

乗客に目配りして私のようなのろい人を手伝う姿にプロってすごいと更に感激して、

下船しました。

(待合室で観た酔っ払いは更に酔っ払って下船していましたが、

船に乗らなかった旅仲間みたいな人達が迎えにきていて、

酔っ払っていることを叱っている光景が見えました(笑))

楽しかった! (^O^)/

この後は、嵐山でちょっと寄り道してからホテルに戻ります。(^-^)

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2022~保津川下り編②~ [日本の旅(京都)]

13時のスタート時間まで30分くらいあったので待合室で時間を持て余し、

そんな状態でうろうろしていると、思っていた以上に人がやってきては

受付している様子を見て、寒い時期(当日は暖かかったけれど)にしては

人が多いのかな、なんて感じで更に待合室内見学が続きます。

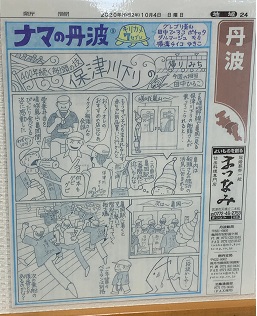

こういう漫画がありました

こういう漫画がありました

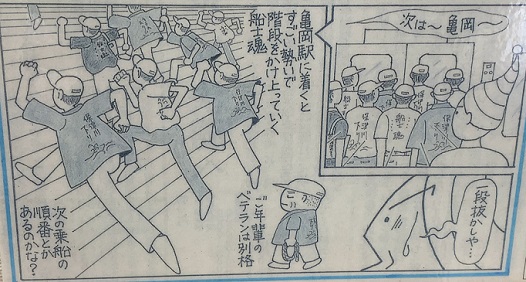

よく見ると川下りの船頭さんたちについて描いてあって、

昨年乗ったとき、JRで乗船場まで戻るという説明を聞いていましたが、

繁忙期は何往復もされるので嵐山から亀岡まで急いで戻る様子を

漫画からも知ることができました。

とはいえ、ベテランは亀岡駅についても走らない。

お気持ち、なんか分かります。(笑)

現在は嵐山に着いたら車に乗せて亀岡まで戻るという話を前回聞きましたが、

以前は流れに逆らうように船を引っ張って亀岡の乗船場まで戻していたという説明、

過酷。。

過酷。。

2時間くらいかけて船を漕いで嵐山に行くのも大変だと思ったのですが、

紐で引っ張っていくのはもっと大変そうだと写真からも感じられます。(>_<)

サイコーッ!!て。

サイコーッ!!て。

寒い中、2時間かけて川下り、洗手間の不安もある中、優雅にお酒を楽しむ余裕、

私にはございません。

ヒマなのでスタンプも押してみたりして。

ヒマなのでスタンプも押してみたりして。

貼れないカイロをいただきました。

ありがたいのですが、この日結構暖かい(風は強かったけれど)ので、

このカイロは使う必要はなかったのですが、1月とか2月は激寒でカイロがないと

凍えそうだな、、と想像したのですが、一度体験してみたい気持ちもあったりします。

待合室の椅子に座って受付しにやって来る人を見ていると、

「風よけはあるんですか?船に乗ったら寒いですよね?」としつこく聞いているおじさん、

「ご予約の際、コロナ対策で風よけはないと説明しておりますが」と言われて、

「え、そんな、聞いたかな、ホントに風よけないの?」おじさん、納得いかない様子でした。

そんなに嫌なら乗らなきゃいいのに、と思った私は、乗船前に出し切らないと、と

洗手間に行って戻ってくると今度は私より若そうなおじさん2人組が受付していました。

手にワンカップをもって大声で騒いでいて明らかに昼から酔っ払い状態だったのですが、

それでも受付してもらっていて驚きました。(泥酔者の乗船禁止とか書いてないから?)

いや、だから、呑めないんです。(洗手間心配)

いや、だから、呑めないんです。(洗手間心配)

ひざかけ売ってる季節だし

ひざかけ売ってる季節だし

とはいえ、売店には誘惑がいっぱい

とはいえ、売店には誘惑がいっぱい

でも、1時間50分あるし。

でも、1時間50分あるし。

葛藤しながら待ちました(笑)

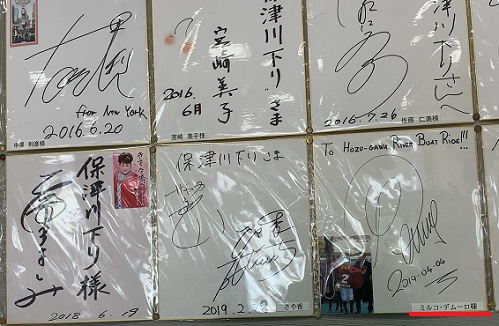

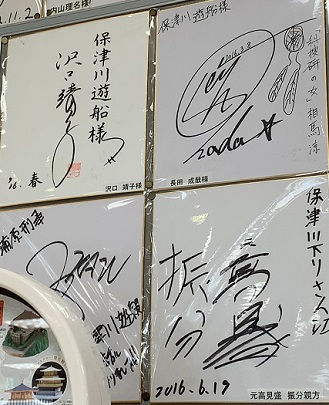

葛藤しながら待ちました(笑) 有名人の色紙の中でも

有名人の色紙の中でも 美しい字が目立つルヴァン靖子

美しい字が目立つルヴァン靖子

いや、洗手間心配で呑めないんですって。

いや、洗手間心配で呑めないんですって。

やっと、乗船開始のアナウンスがあったので、お酒を買わずに済んだ、、、と

ほっとしながら、待合室にいた人たち(酔っ払い含む)と一緒に乗船場に向かいます。

今回は15人くらい

今回は15人くらい

昨年は30人弱で2艘に分かれて乗船したのですが、今回は1艘でした。

整理番号順に並んで人数を伝えると何列目に乗るか(船のバランスをとるためなのか)

船頭さんが座る位置を指示するのでそこに座るわけですが、今回、私は早い受付で、

整理番号が若い番号だったものの3列目という中途半端なところに案内されました。

前回の2列目だったら楽しかったのになあ、と少々残念な気持ちで3列目左端に着席。

2列目、私の前には同年代ぽいおじさんが座っていたのですが、大きなリュックを

背負ったまま座っていて、私が座ったら目の前にリュックがぶつかります。( 一一)

この状態で1時間50分すごすのかと思ったら、

「リュック、背負ったままだと後ろの人の邪魔になりますから足元に置いてくださいね」

船頭さんが間髪入れずに注意していました。それでも、おじさんは自分が言われていると

気づかないらしくそのままリュックを背負っていたのですが、

「2列目の方、リュックは足元に置いてくださいね」再度注意されていました。

知らない人同士が同じ船に乗るわけなのでこういうところ、お互い気を付けないと、ですね。

因みに、私の隣は20代のカップル。熱々ぶりが目線の端に入ってきました。(;_:)

前回もそうだったのですが、一番前は小さいお子さんや綺麗どころを座らせる、

なんとなくそんな不文律みたいなものがあるような(今回も若いお姉さん2人組が最前列)

そうなるとおばさんの私は3列目くらいがほどよい位置なのかもしれません。(笑)

待合室でみかけた酔っ払いおじさん2人は船頭さんたちもちゃんとわかっていたのか

最後列に座らせたため、私のいた席からは大声で騒いでいても聞こえる位置でなく

船に乗ってから嫌な思いをすることはありませんでしたが、

近くにいた人、どうだったのかな。記事を書く段になって気になっております。(^-^;

船頭さんはこの日強風だったので通常の3人に1人プラスで4名。

亀田兄弟、みたいなお兄さんとおじさん(あとで親子だということが判明)、

スキージャンプの葛西さんみたいなおじさん、と、

ジャニーズの塚田さんというアイドルぽいおじさん(といっても30代くらい)の4人。

心の中で、亀田父、亀田息子、葛西さん、塚ちゃん、と呼んでおりました。

(ついついあだ名をつけたくなる性格です)

はい、出発

はい、出発

出発した時は、先頭に亀田息子、目の前で漕いでいるのが塚ちゃん(MC)と葛西さん、

後ろで舵取りしているのが亀田父。(途中で何度もフォーメーションが変わります)

塚ちゃんはかなりトーク上手というか、

「先頭が一番大変なんですよ、がんばれ、かっこいーーって言ってあげてくださいね」と

出発時、盛り上がらず静かな乗客たちにテンション高めに話しかけていきなががら、

乗客たちもなんとなく少しずつ盛り上がっていきました。

亀岡のスカイツリー。(笑)

亀岡のスカイツリー。(笑)

塚ちゃんが何度も言っていましたが乗客の受けがいまいちでちょっと気の毒。

青鷺(置き物という説明でした(笑))

青鷺(置き物という説明でした(笑))

本流に入る前に水没橋があって、その近くでキャンプする家族がいたのですが、

「皆さんのためにバイトで家族をやとってキャンプしてもらっています」と説明しながら、

船頭さんが手を振ったので、乗客たちもよく分からないままつられて手を振り、

家族も手を振り返す、そんな感じで、塚ちゃんのトークになじんでいきました。

この後、本流に入ったら嵐山までのゆったり船旅につづきます。

(つづく)

そんな状態でうろうろしていると、思っていた以上に人がやってきては

受付している様子を見て、寒い時期(当日は暖かかったけれど)にしては

人が多いのかな、なんて感じで更に待合室内見学が続きます。

よく見ると川下りの船頭さんたちについて描いてあって、

昨年乗ったとき、JRで乗船場まで戻るという説明を聞いていましたが、

繁忙期は何往復もされるので嵐山から亀岡まで急いで戻る様子を

漫画からも知ることができました。

とはいえ、ベテランは亀岡駅についても走らない。

お気持ち、なんか分かります。(笑)

現在は嵐山に着いたら車に乗せて亀岡まで戻るという話を前回聞きましたが、

以前は流れに逆らうように船を引っ張って亀岡の乗船場まで戻していたという説明、

2時間くらいかけて船を漕いで嵐山に行くのも大変だと思ったのですが、

紐で引っ張っていくのはもっと大変そうだと写真からも感じられます。(>_<)

寒い中、2時間かけて川下り、洗手間の不安もある中、優雅にお酒を楽しむ余裕、

私にはございません。

貼れないカイロをいただきました。

ありがたいのですが、この日結構暖かい(風は強かったけれど)ので、

このカイロは使う必要はなかったのですが、1月とか2月は激寒でカイロがないと

凍えそうだな、、と想像したのですが、一度体験してみたい気持ちもあったりします。

待合室の椅子に座って受付しにやって来る人を見ていると、

「風よけはあるんですか?船に乗ったら寒いですよね?」としつこく聞いているおじさん、

「ご予約の際、コロナ対策で風よけはないと説明しておりますが」と言われて、

「え、そんな、聞いたかな、ホントに風よけないの?」おじさん、納得いかない様子でした。

そんなに嫌なら乗らなきゃいいのに、と思った私は、乗船前に出し切らないと、と

洗手間に行って戻ってくると今度は私より若そうなおじさん2人組が受付していました。

手にワンカップをもって大声で騒いでいて明らかに昼から酔っ払い状態だったのですが、

それでも受付してもらっていて驚きました。(泥酔者の乗船禁止とか書いてないから?)

やっと、乗船開始のアナウンスがあったので、お酒を買わずに済んだ、、、と

ほっとしながら、待合室にいた人たち(酔っ払い含む)と一緒に乗船場に向かいます。

昨年は30人弱で2艘に分かれて乗船したのですが、今回は1艘でした。

整理番号順に並んで人数を伝えると何列目に乗るか(船のバランスをとるためなのか)

船頭さんが座る位置を指示するのでそこに座るわけですが、今回、私は早い受付で、

整理番号が若い番号だったものの3列目という中途半端なところに案内されました。

前回の2列目だったら楽しかったのになあ、と少々残念な気持ちで3列目左端に着席。

2列目、私の前には同年代ぽいおじさんが座っていたのですが、大きなリュックを

背負ったまま座っていて、私が座ったら目の前にリュックがぶつかります。( 一一)

この状態で1時間50分すごすのかと思ったら、

「リュック、背負ったままだと後ろの人の邪魔になりますから足元に置いてくださいね」

船頭さんが間髪入れずに注意していました。それでも、おじさんは自分が言われていると

気づかないらしくそのままリュックを背負っていたのですが、

「2列目の方、リュックは足元に置いてくださいね」再度注意されていました。

知らない人同士が同じ船に乗るわけなのでこういうところ、お互い気を付けないと、ですね。

因みに、私の隣は20代のカップル。熱々ぶりが目線の端に入ってきました。(;_:)

前回もそうだったのですが、一番前は小さいお子さんや綺麗どころを座らせる、

なんとなくそんな不文律みたいなものがあるような(今回も若いお姉さん2人組が最前列)

そうなるとおばさんの私は3列目くらいがほどよい位置なのかもしれません。(笑)

待合室でみかけた酔っ払いおじさん2人は船頭さんたちもちゃんとわかっていたのか

最後列に座らせたため、私のいた席からは大声で騒いでいても聞こえる位置でなく

船に乗ってから嫌な思いをすることはありませんでしたが、

近くにいた人、どうだったのかな。記事を書く段になって気になっております。(^-^;

船頭さんはこの日強風だったので通常の3人に1人プラスで4名。

亀田兄弟、みたいなお兄さんとおじさん(あとで親子だということが判明)、

スキージャンプの葛西さんみたいなおじさん、と、

ジャニーズの塚田さんというアイドルぽいおじさん(といっても30代くらい)の4人。

心の中で、亀田父、亀田息子、葛西さん、塚ちゃん、と呼んでおりました。

(ついついあだ名をつけたくなる性格です)

出発した時は、先頭に亀田息子、目の前で漕いでいるのが塚ちゃん(MC)と葛西さん、

後ろで舵取りしているのが亀田父。(途中で何度もフォーメーションが変わります)

塚ちゃんはかなりトーク上手というか、

「先頭が一番大変なんですよ、がんばれ、かっこいーーって言ってあげてくださいね」と

出発時、盛り上がらず静かな乗客たちにテンション高めに話しかけていきなががら、

乗客たちもなんとなく少しずつ盛り上がっていきました。

塚ちゃんが何度も言っていましたが乗客の受けがいまいちでちょっと気の毒。

本流に入る前に水没橋があって、その近くでキャンプする家族がいたのですが、

「皆さんのためにバイトで家族をやとってキャンプしてもらっています」と説明しながら、

船頭さんが手を振ったので、乗客たちもよく分からないままつられて手を振り、

家族も手を振り返す、そんな感じで、塚ちゃんのトークになじんでいきました。

この後、本流に入ったら嵐山までのゆったり船旅につづきます。

(つづく)

京都旅行記2022~保津川下り編①~ [日本の旅(京都)]

早起きして豪華なお庭を眺めた後は、

昨年初めて乗って楽しかった保津川下りに再び行きました。

ただ、今回はトロッコ列車ではなくJRで亀岡駅まで移動してから

乗船場まで歩いていくことにしました。

京都御苑向かいの裁判所前からバスに乗って

京都御苑向かいの裁判所前からバスに乗って

昨年初めて乗って楽しかった保津川下りに再び行きました。

ただ、今回はトロッコ列車ではなくJRで亀岡駅まで移動してから

乗船場まで歩いていくことにしました。

トンネルが多いのでスマホの電波が切れがちな中、どんどん人が乗ってきて、

保津川下り大人気!と思っていたら

車内にいた人たち(主に紫色のユニフォーム姿)、サッカーの試合でした。

保津川下りじゃなかった。(笑)

前回も乗船場の近くに京都パープルサンガの京セラスタジアムがあったのを

思い出しました。

この日、ジュビロ磐田と試合があるので人が多かっただけで、

それがなければ電車も駅周辺も人がまばらだったかもしれません。(^-^;

サッカーの試合で盛り上がる地元のサポーターさん達の姿を見ながら、

(アザレアさん)https://tabelog.com/kyoto/A2608/A260801/26035511/

余裕で入れると思ったら予約されていないんですか?といきなり聞かれ、

まさかサッカーの試合があると思ってなかったので予約していません、と答えると、

予約札が並ぶ窓側席ではなく、ドリンクバー真ん前の2人掛け席に案内されました。

ボンゴレビアンコ(880円)をお願いしたらビニール手袋をつけてスープバーへ。

これが旨味ギュッと詰まった感の美味しい味で具沢山で腹持ちもよさそうな感じ。

凄かったのは紫ユニフォーム(パープルサンガサポーター)を着た中年女性が

何度も何度もミネストローネをお代わりしに私のテーブル横を行き来していて

さすがに常識の範囲内にしておいたら?なんて思ってしまいました。(^-^;

小さいあさりがたっぷり、というのは嬉しかったのですが、

油多め、唐辛子なし、ニンニク少なめで物足りない味付けで残念でした。

ミネストローネが美味しかっただけに主役のパスタが物足りない感じで残念終了。

ひっきりなしにお客さんが入ってくるので、私が食べ終わったタイミングで、

スタッフの方がやってきてあっと言う間にお皿を提げられてしまったので、

この後もサポーターがたくさんやってくるので帰った方がいいな、と思いながら

食後のコーヒーを慌ただしくのんで早々にお会計してお店を後にしました。

お店にしてみたらかき入れ時で試合前にどれだけ回転されられるか、なんでしょうね。

とはいえ、なんだか忙しないランチとなりました。

この後、船の時間まで余裕があったので、スタジアム近くの広場を見学。

と、食べてきたばかりなのに食欲がわいてきたのを押さえ込み、

この説明を読んで、蹴鞠がFIFAが認める「サッカーの最も古い形態」だと

初めて知りました。こういう説明もちゃんと読んでみるもんですね。

サポーターのみなさんの楽しそうな姿を羨ましい気持ちで眺めながら前進し、

かなり厳しいお仕事なので、入って1年でかなりの人数が辞めてしまうと、

前回乗った時に船頭さんがお話されていましたが、

(物凄く楽しかった保津川下り)https://utsubohan.blog.ss-blog.jp/2021-12-16

確かにあれだけお話上手で舵取りと漕ぐのもうまいというのは凄いな、と

思いながらポスターを眺めて乗船場の建物の中へ。

今回13時に乗船します

今回13時に乗船しますオフシーズンなので1人でも予約できるので電話して申込すると、

「コロナ対策で屋根をとって水しぶき除けのビニールしかないので。。」と

電話対応してくれた女性スタッフが念押しぽく説明してくれました。

「あ、大丈夫です、寒いの承知で申し込んでいます」と答えたのですが、

当日まさかの暖かさ。。。

ぶるぶる震えながらの船旅は避けられそうで一安心ですが、ブログネタ的には

ちょっと残念かもしれないな、と思いました。

予約名を伝えて乗船代を支払って整理番号をもらったら乗船開始まで

暫し待合室で待機します。

本当に暖かい日で水しぶきがきても寒くなさそうです。

観てみようかなと思っていますが、記事を書く段になってもまだ未見です。(^-^;

と、乗船まであと20分くらいあるので、待合室をもうちょっと見学します。

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2022~京都仙洞御所編②~ [日本の旅(京都)]

ガイドの三瓶さんのご案内で見学する京都仙洞御所の続きは、北池から。

六枚橋(滑り止め防止なのか筵が敷いてあった)

六枚橋(滑り止め防止なのか筵が敷いてあった)

切石を6枚並べたのでそのまま名付けられた橋。

この橋がかかっているところに入江の阿古瀬ヶ淵があるのですが、その北に

切石を6枚並べたのでそのまま名付けられた橋。

この橋がかかっているところに入江の阿古瀬ヶ淵があるのですが、その北に

紀貫之の邸宅跡を示す石碑だそうですが建立されたのは明治8年。

紀貫之の幼少名(あこくそ)に因んで阿古瀬ヶ淵(あこせがふち)と名付けられたそうで、

あこくそ(阿古久曽)、と、

三瓶さんの説明にかつて自分の子供に(キラキラネームとか流行るずっと前)悪〇という

名前をつけようとした親のニュースを思い出しました。(もうかなり昔の話ですが)

紀貫之の親とこの親、全然違うんですけれどね。。

碑には「紀氏遺蹟碑」と書いてあるそうですがスマホをズームにしてもよく見えず、

おまけに、紀貫之、土佐日記を書いた人、というレベルの知識の私には名前を聞いて

あ、その人知ってる!という反応で終了となりました。

置き物のように多くの鷺が休んでいる様子を見ましたが、

それだけこの庭は鷺にとっても安全な場所なんでしょうね。

(苑内に鷺島とか鷺の森と言われるエリアがあるくらいですし)

北池をぐるっと一周したら、今度は南池方面に向かって歩いてから

八つ橋(上右の写真)を渡ります。

以前は細い橋脚一本で支えてる橋だったそうですが、耐久性に問題ありきから石に変更し、

見た目の印象を和らげるために藤棚を設置したという説明だったような記憶です。

藤棚がきれいな季節、ブログ友の記事の写真で楽しむのみで自分の目で直に見る機会が

ほとんどないのですが、一度くらいは満開の藤が美しく咲く藤棚を見たいものです。

と、八つ橋を渡ると、

草紙洗の石(そうしあらいのいし)と呼ばれる三畳敷きほどもある大きな平石で、

この石に関連した小野小町と大伴黒主のエピソードが紹介されたのですが、

大伴黒主が宮中の歌合せで小野小町を妬んで小町の歌が万葉集に載っていると

訴えたところ、小町がその万葉集をここの水で洗って、歌が書き加えられたことを

証明したという話ですが、いつの世も他人の才能を妬んで不正を働いてしまう人が

いるもんなんだなあ、と思いました。

石は神奈川県から献上されたもので、石一つで米一升が与えられたそうで、

12万個集まったとか。

左は織部灯籠だったかな、写真を撮っても記憶がないのはダメですね。

李白から命名したと聞いた記憶ですが、李白の何から命名したかは記憶なし。( 一一)

こけら葺きでベンガラ色は後水尾上皇のお好みだったとか。

柿本人麻呂が亡くなってから作られた神社で、

火を止めそうな名前にかけて(どのあたりがそうなのかは謎)

防火のご信仰のために建てたという説明だったと記憶しています。

空を見上げて晴れてよかったなあと思って撮った写真と思われますが、

のんびりした気分で三瓶さんにくっついて南池も見学したところで、

そろそろ見学も終わりに近づいてまいりました。

明治17年、近衛家から献上された茶室だそうですが、桂離宮に続いてこちらでも

改修中の建物があってちょっと残念。

と思ったら

又新亭は外腰掛の向こうにあってそのまま観ることが出来ました。

茅葺とこけら葺きの屋根と大きな丸窓を備えた茶室で、中門で内露地と外露地に

隔てられ、四ツ目垣で囲むように結界を設けているという説明でした。

(上の写真で竹を交差させてある垣根が四ツ目垣)

天皇陛下がいらっしゃるとご自分で池で船を漕がれるんですよ、という説明に、

陛下が漕いでいるお姿を想像したのですが、心安らぐひと時なのかもしれませんね。

三瓶さんのガイドで50分くらいでしたが、機会があれば違う季節にも訪れてみたい、

と思える京都仙洞御所でした。(桂離宮も修学院離宮も機会があればぜひ再訪したい)

朝一番に宮内庁のお庭を眺めて和んだ後は、売店でお土産を買って、

ちょっと遠くまで足をのばします。

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2022~京都仙洞御所編①~ [日本の旅(京都)]

~~~ヾ(^∇^)オハヨウゴザイマス。

京都滞在3日目です。

爆睡した後は、年齢とお酒が原因なんだと思いますが何度も起きて寝ての繰り返し、

結局朝4時に目が覚めた後はごろごろして7時過ぎにやっと起きて朝ごはんを食べて、

再びごろごろしてからホテルを出発して向かったのが京都仙洞御所です。

修学院離宮、桂離宮を見学するなら京都仙洞御所も見学しよう、と

インターネットで申し込んだら桂離宮と違ってすんなり一回で当選し、

朝一番の回に参加することができました。(^-^)

京都御苑内を進みます

京都御苑内を進みます

こうやって写真を見るとオフシーズンでマンボー中だったこともあって

こんなに人がいない景色だったのかな、と思いますが、解除された後、

既に日本人観光客が戻ってきていてこんなに空いていないんでしょうね。

外国人観光客でインバウンド期待とかソーリが言ってるのを聞くと、

京都も満杯で乗るのに一苦労の市バスや無法地帯のドラッグストアや観光スポットや

ホテルブッフェ(私が泊まるエコノミーホテルだけの話かもしれないけど)、

観光地でやたら時間かけてポーズとって写真とって渋滞起こすみたいな遠い過去が

再び戻ってくるのかと思うと想像しただけでげんなりしてしまいます。~>゜)~~~

観光業界を盛り上げたい変な力(利権のある政治家)を感じますが、

無法地帯の爆買いとかに期待するより国民の消費を盛り上げるようにしてほしい、

税金払っていても変な使い方ばかりされてヽ(`Д´)ノプンプンです。

と、話が逸れましたが、

Googleマップって便利

Googleマップって便利

と思って地図に従って歩いていたのですが、

門に着いたけれど閉まっていて。(焦)

当選メールを改めてみたら、集合場所は大宮御所北門と書いてあったので、

更にGoogleマップ先生に聞いたら、

そんなに遠くなくて一安心

そんなに遠くなくて一安心

テントがあったので更に安堵。

テントがあったので更に安堵。

検温、手指消毒後に受付して(京都仙洞御所は見学無料)見学の時間まで

暫く待っていると、

以前観た修学院離宮の霞棚の写真。

以前観た修学院離宮の霞棚の写真。

前日見学した桂離宮も美しいお庭でしたが、修学院離宮の長閑な風景も

よかったなあと思い出し、また訪れてみたい気持ちになりました。

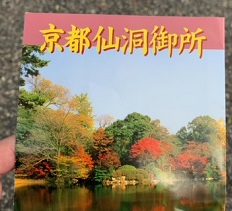

で、京都仙洞御所については宮内庁のホームページから転記しますと、

仙洞御所とは退位した天皇(上皇)のための御所で,

大宮御所とは上皇の后の御所を指します。

京都御所に隣接する現在の場所に定まったのは,1630年,

後水尾上皇とその后の東福門院のために造営された時に遡ります。

仙洞御所・大宮御所は,1854年に火災で主要な建物が焼失し,

仙洞御所の建物は再建されないまま現在に至りますが,

大宮御所は1867年に整備され,現在でも天皇皇后両陛下が京都に来られた際の

御宿泊所として用いられています。

仙洞御所の庭園には北池,南池という2つの大きな池と2つの茶屋があります。

苑路は北池を回って,北池と南池をつなぐ運河に架かる土橋を渡り,

南池に出ると,平たい小石を一面に敷きつめた洲浜が目の前に広がります。

春には桜,藤やツツジといった花々を,秋には木々の紅葉を楽しむことができます。

以前は「仙洞御所」と呼んでいたそうですが、久しぶりに上皇が誕生し、

東京に「仙洞御所」が出来たので、京都のこの場所については「京都仙洞御所」と

京都をつけて呼ぶようになったそうです。

チラシも印刷しなおしたらしい

チラシも印刷しなおしたらしい

と、時間になったところでマイクでガイドさんが集合をかけて

参加者がわらわら集まってきました。全体で15人くらいのグループです。

ガイドさんは30代くらい(桂離宮は60代くらい)のぽっちゃりお兄さんで、

見た目がお笑いの三瓶に似ていたので、心の中で「三瓶さん」と呼びながら、

さ~んぺぇ~いです♪というあのフレーズを思い浮かべておりました。

と、落ち着きのない感じの30代くらいの男性がいきなり三瓶さんをつかまえて

話しかけてい

そんな雰囲気のツアーとなりました。( 一一)

そんな大変な三瓶さんもさすがプロ、しつこい男性が半ばつきまとっている中、

丁寧に説明してくれました。

仙洞とはもともと仙人が住むところ、それが転じて上皇が住むところになったとか、

同じ敷地内の大宮御所は上皇皇后が住むところなんだそうです。

見学は御車寄からスタート。ここから右手に進みます。

京都滞在3日目です。

爆睡した後は、年齢とお酒が原因なんだと思いますが何度も起きて寝ての繰り返し、

結局朝4時に目が覚めた後はごろごろして7時過ぎにやっと起きて朝ごはんを食べて、

再びごろごろしてからホテルを出発して向かったのが京都仙洞御所です。

修学院離宮、桂離宮を見学するなら京都仙洞御所も見学しよう、と

インターネットで申し込んだら桂離宮と違ってすんなり一回で当選し、

朝一番の回に参加することができました。(^-^)

こうやって写真を見るとオフシーズンでマンボー中だったこともあって

こんなに人がいない景色だったのかな、と思いますが、解除された後、

既に日本人観光客が戻ってきていてこんなに空いていないんでしょうね。

外国人観光客でインバウンド期待とかソーリが言ってるのを聞くと、

京都も満杯で乗るのに一苦労の市バスや無法地帯のドラッグストアや観光スポットや

ホテルブッフェ(私が泊まるエコノミーホテルだけの話かもしれないけど)、

観光地でやたら時間かけてポーズとって写真とって渋滞起こすみたいな遠い過去が

再び戻ってくるのかと思うと想像しただけでげんなりしてしまいます。~>゜)~~~

観光業界を盛り上げたい変な力(利権のある政治家)を感じますが、

無法地帯の爆買いとかに期待するより国民の消費を盛り上げるようにしてほしい、

税金払っていても変な使い方ばかりされてヽ(`Д´)ノプンプンです。

と、話が逸れましたが、

と思って地図に従って歩いていたのですが、

門に着いたけれど閉まっていて。(焦)

当選メールを改めてみたら、集合場所は大宮御所北門と書いてあったので、

更にGoogleマップ先生に聞いたら、

検温、手指消毒後に受付して(京都仙洞御所は見学無料)見学の時間まで

暫く待っていると、

前日見学した桂離宮も美しいお庭でしたが、修学院離宮の長閑な風景も

よかったなあと思い出し、また訪れてみたい気持ちになりました。

で、京都仙洞御所については宮内庁のホームページから転記しますと、

仙洞御所とは退位した天皇(上皇)のための御所で,

大宮御所とは上皇の后の御所を指します。

京都御所に隣接する現在の場所に定まったのは,1630年,

後水尾上皇とその后の東福門院のために造営された時に遡ります。

仙洞御所・大宮御所は,1854年に火災で主要な建物が焼失し,

仙洞御所の建物は再建されないまま現在に至りますが,

大宮御所は1867年に整備され,現在でも天皇皇后両陛下が京都に来られた際の

御宿泊所として用いられています。

仙洞御所の庭園には北池,南池という2つの大きな池と2つの茶屋があります。

苑路は北池を回って,北池と南池をつなぐ運河に架かる土橋を渡り,

南池に出ると,平たい小石を一面に敷きつめた洲浜が目の前に広がります。

春には桜,藤やツツジといった花々を,秋には木々の紅葉を楽しむことができます。

以前は「仙洞御所」と呼んでいたそうですが、久しぶりに上皇が誕生し、

東京に「仙洞御所」が出来たので、京都のこの場所については「京都仙洞御所」と

京都をつけて呼ぶようになったそうです。

と、時間になったところでマイクでガイドさんが集合をかけて

参加者がわらわら集まってきました。全体で15人くらいのグループです。

ガイドさんは30代くらい(桂離宮は60代くらい)のぽっちゃりお兄さんで、

見た目がお笑いの三瓶に似ていたので、心の中で「三瓶さん」と呼びながら、

さ~んぺぇ~いです♪というあのフレーズを思い浮かべておりました。

と、落ち着きのない感じの30代くらいの男性がいきなり三瓶さんをつかまえて

話しかけてい

そんな雰囲気のツアーとなりました。( 一一)

そんな大変な三瓶さんもさすがプロ、しつこい男性が半ばつきまとっている中、

丁寧に説明してくれました。

仙洞とはもともと仙人が住むところ、それが転じて上皇が住むところになったとか、

同じ敷地内の大宮御所は上皇皇后が住むところなんだそうです。

見学は御車寄からスタート。ここから右手に進みます。

と御殿の前の南庭です。

大正年間に内部を洋風に改め周りにガラス戸をはめているという説明ですが、

かつてはダイアナ妃も泊まったところだそうです。

京都迎賓館が出来てからは海外からの来賓?貴賓はそちらに泊まるようになったそうですが

ダイアナ妃という三瓶さんの説明に盛り上がる私と同年代の参加者たち。

気持ち分かります。(^-^)

中には絨毯が敷かれ、シャンデリアも飾られているそうです。

御殿の目の前の南庭には紅梅、白梅、竹林、松が植樹されているので、

「松竹梅の庭」とも呼ばれているそうですが、

御殿を後にして、次は池泉回遊式大庭園(北池、南池)を見学します。

野鳥の楽園で

紅葉の時期はきれいなんだなあと様子を目の奥に思い浮かべました。。。

以前の池の水は琵琶湖の疏水だったそうですが、現在はポンプで汲み上げているとのこと、

琵琶湖の流水とは、これまた贅沢な、、、ですね。

と、長くなりましたので、池の周りの見学は明日に続きます。

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2022~美齢さんで石焼麻婆豆腐編~ [日本の旅(京都)]

夜の部会場に向かおうと部屋を出てホテルロビーに行くと、

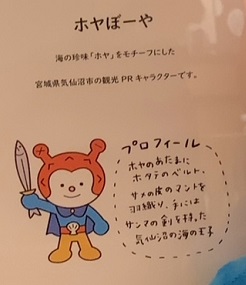

この坊や

この坊や

チェックインした時から気になっていたのですが、説明を観ると、

気仙沼からやってきたとは!

気仙沼からやってきたとは!

西の方はホヤって食べる機会少なさそうですが、

プロモーションで気仙沼からやってきたのでしょうか。。。

ホヤに帆立だと青森でもとれるけれど、秋刀魚もついてるとなると宮城なのかな、

そんなことを1人推測しながらホヤがムショウに食べたくなりました。(^^;

この日の夜の部はホテルから西に行って北上、みたいな位置なので車移動。

チャンス!

チャンス!

伊東四朗がナーウゲットザチャンス!と叫ぶTBSの番組(40年以上前かな)を

チャンスという言葉をみるたび反応する昭和世代ですが、

京の都でこういうのを観るとなんだかホッとします。

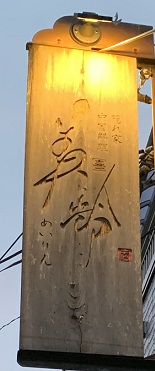

美齢(メイリン)さん

美齢(メイリン)さん

チェックインした時から気になっていたのですが、説明を観ると、

西の方はホヤって食べる機会少なさそうですが、

プロモーションで気仙沼からやってきたのでしょうか。。。

ホヤに帆立だと青森でもとれるけれど、秋刀魚もついてるとなると宮城なのかな、

そんなことを1人推測しながらホヤがムショウに食べたくなりました。(^^;

この日の夜の部はホテルから西に行って北上、みたいな位置なので車移動。

伊東四朗がナーウゲットザチャンス!と叫ぶTBSの番組(40年以上前かな)を

チャンスという言葉をみるたび反応する昭和世代ですが、

京の都でこういうのを観るとなんだかホッとします。

(食べログ)https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26005466/

晴明神社からそんなに遠くない位置(路地裏にひっそり)ですが、

バス停だと堀川今出川か今出川大宮から歩いてすぐ、のお店です。

中はテーブル席がいくつかとカウンター席が3つくらい、

2階にお座敷があるみたいですが、全部で20席と書いてあるので

こじんまりした雰囲気の隠れ家中華、みたいなお店です。

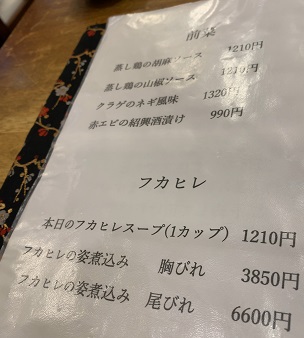

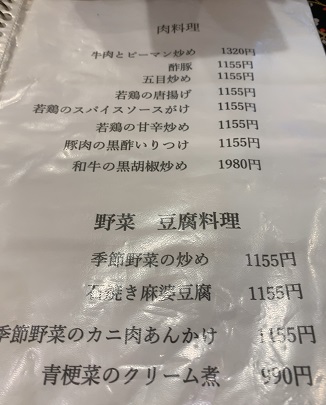

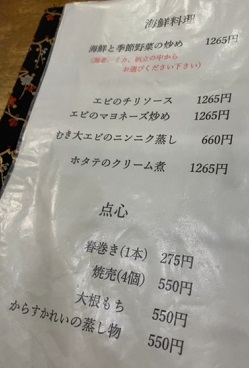

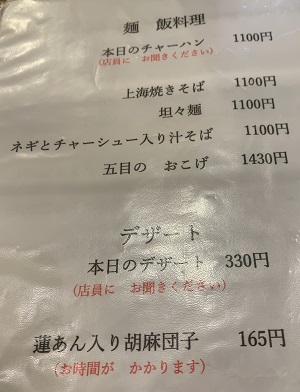

どれも美味しそうなお料理が並ぶメニューに迷いながら、

はい、かんぱい♪

はい、かんぱい♪

箸置きは蓮の花

箸置きは蓮の花

最初に運ばれてきたのが蒸し鶏

最初に運ばれてきたのが蒸し鶏

隣のお客さんも召し上がっていたので人気メニューのようですが、

実はそんなに得意ではない山椒で作られたソースが深みと辛味のあるソースで

とても美味しくてびっくり。蒸し鶏もしっとりとして柔らかくて美味。

ふかひれスープ

ふかひれスープ

旨味たっぷりの上湯スープにふかひれと蟹肉、えのきの食感もよくて

勿体ないと思いながらあっと言う間にぺろりです。

甕だし紹興酒をいただいて

甕だし紹興酒をいただいて

海鮮と季節野菜炒め

海鮮と季節野菜炒め

イカ、エビ、帆立の3種から選べるので迷いながら帆立を選んだら、

晴明神社からそんなに遠くない位置(路地裏にひっそり)ですが、

バス停だと堀川今出川か今出川大宮から歩いてすぐ、のお店です。

中はテーブル席がいくつかとカウンター席が3つくらい、

2階にお座敷があるみたいですが、全部で20席と書いてあるので

こじんまりした雰囲気の隠れ家中華、みたいなお店です。

どれも美味しそうなお料理が並ぶメニューに迷いながら、

隣のお客さんも召し上がっていたので人気メニューのようですが、

実はそんなに得意ではない山椒で作られたソースが深みと辛味のあるソースで

とても美味しくてびっくり。蒸し鶏もしっとりとして柔らかくて美味。

旨味たっぷりの上湯スープにふかひれと蟹肉、えのきの食感もよくて

勿体ないと思いながらあっと言う間にぺろりです。

イカ、エビ、帆立の3種から選べるので迷いながら帆立を選んだら、

優しい味付けで塩味もほどよくて帆立を大満喫できました。(^-^)

蓮根、玉ねぎ、ピーマン、干しシイタケに柔らかい牛肉が黒コショウでピリッと

しまった味付けになっていてご飯にも合いそうな一品でした。美味美味。

激熱です。(;゚Д゚)

猫舌なのでお椀にとりわけでしばし待ってからいただきましたが、

辛さ控え目の旨辛、辛さが全面に出るというより奥深い旨味が食べると広がる感じ。

こんな麻婆豆腐、初めてで感激。(^O^)/

と、オンザライスも楽しんだら烏龍茶でさっぱりしました。

お客さんが少なくなって落ち着いたタイミングでうかがったのですが、

お店のご主人の趣味が写真でお休みのときに出かけて撮影したものだそうです。

自然の中で何時間もかけて撮った写真、どれも素敵ですね、というと、

お好きなものがあれば差し上げますよ、と言ってくださったので、

帰宅後、フレームに入れて自宅に飾っていますが、

羽一枚一枚の細かい様子や寒さで膨らんだふくろうの体、素晴らしい一枚、

図々しくいただいてしまいましたが、ご主人とフロアを担当する奥様の醸し出す雰囲気と

美味しいお料理に感激した美齢さんでの夜の部、ここはまた再訪(ランチでも)したい、

というお店でした。

と、満腹太郎状態でホテルに戻ったら、いつものようにすぐ爆睡しておりました。

(-。-)y-゜゜゜(-。-)y-゜゜゜(-。-)y-゜゜゜(-。-)y-゜゜゜

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2022~長岡天満宮と東寺編~ [日本の旅(京都)]

きれいな庭園を観た後にみうらじゅんの膨大なコレクションを観て

ある意味振れ幅の大きい体験というかでかなりお腹いっぱい(というか頭いっぱい)、

日常生活からかけ離れたというか、かなり濃密な体験が続く行程となりましたが、

お腹が空いてきたので途中のファミレスみたいなところ(名前失念)に入って、

パスタなどにサラダブッフェがついてくるのを注文。

とりすぎました(笑)

とりすぎました(笑)

サラダだけにしておけばよいものを、ライスコロッケが視界に入り

ライスコロッケって今まで殆ど食べたことがないなあ、、、と思ったら

トングでお皿に盛っていました。

かなりのボリューム、サラダとライスコロッケでかなりお腹にたまったところで、

パスタきた

パスタきた

あさりと鶏肉のパスタにしたのですが(あさり大好き)超薄味で、

あなたは塩分控えなさい、と言われたような心持ちにになりました。

と、お腹いっぱいになったところで次に向かったのは長岡天満宮。

京都で天満宮といえば北野天満宮のイメージが強かったのですが、

長岡市にも菅公ゆかりの天神様があるんですね。(って今回初めて知りました)

そうだ、京都に行こう、の説明には以下のように書いてありました。

延喜元年(901)に菅原道真が太宰府に左遷された際に立ち寄り、

名残惜しんだ場所として知られている神社。

現在の本殿は、昭和16年(1941)に平安神宮から移築したもので三間社流造。

境内の東に位置する八条ヶ池は、寛永15年(1638)に八条宮智忠親王によって

築造されたもので、日本の四季折々の花が楽しめる。

中でもキリシマツツジ(市指定の天然記念物)が咲き誇る4月下旬は、

参道や八条ヶ池の一帯が真紅に染まり、名所として名高い。

無罪の罪で大宰府に追いやられた菅原道真が立ち寄った神社なんですね。

以前、大宰府の菅公歴史館で観たジオラマ展示を思い出しました。

梅 結構咲いてました

梅 結構咲いてました

(種類によって早咲き遅咲きがあるんでしょうね)

お牛様をなでて

お牛様をなでて

手を合わせ

手を合わせ

白梅

白梅

ここは、右近の白梅、左近の紅梅だそうです。

と、まだ咲き始めの梅を見ながら、裏手にある梅園も念のため観に行きました。

蝋梅と枝垂れ梅とあと何種類か梅がありましたがたくさん咲いているのはごくわずか、

殆どは1分咲きか2分咲きくらい、曇天でちょっと寂しげな梅園でした。(^^;

立派な松もありました

立派な松もありました

この後は、法然院に行こうと思ったのですが意外と遅い時間になりつつ、で、

そのまま京都市に戻ったのですが、そういえば京都駅から近い東寺に行ったことが

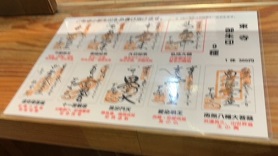

なかった、、ということをふと思い出し、東寺に寄らせてもらいました。 最初に御朱印

最初に御朱印

御朱印は九種類あったのですが全部というほど時間に余裕がなかったので、

健康がきになる中年らしく薬師如来をお願いしました。

お寺の方が筆でさらさらっと早くて丁寧に書いてくださいました。

その後、急いでお寺の敷地内に滑り込みセーフ(閉門まで30分)で入れました。 曇天で寂しい

曇天で寂しい

(ホームページ)https://toji.or.jp/

wikiから転記しますと、

東寺は、京都市南区九条町にある真言宗の総本山の寺院。

山号は八幡山。本尊は薬師如来。真言宗の根本道場であり、教王護国寺とも呼ばれる。

寺紋は雲形紋。食堂は洛陽三十三所観音霊場第23番札所。

東寺は、平安京鎮護のための官寺として建立が始められた後、

嵯峨天皇より空海に下賜され、真言密教の根本道場として栄えた。

創建が延暦15(796)年なので(平安京の頃ですもんね)古いお寺です。

桜

桜

この桜が満開でライトアップされている様子をCMで観た記憶ですが、

それを思い浮かべながら実物の桜(の木)を眺めました。

五重塔

五重塔

高さ54.8mで日本一の高さの木造建築だそうです。

落雷などで4度焼失、現在の五重塔は徳川家光の寄進による江戸時代前期の塔。

今回、五重塔の中が見学できたので駆け足で中を一周。

空海の絵(400年前は極彩色だったんだろうな)や浮いた柱などを観た後は、

入口に向かって戻るように見学します。

ライトアップ用巨大ライト

ライトアップ用巨大ライト

ある意味振れ幅の大きい体験というかでかなりお腹いっぱい(というか頭いっぱい)、

日常生活からかけ離れたというか、かなり濃密な体験が続く行程となりましたが、

お腹が空いてきたので途中のファミレスみたいなところ(名前失念)に入って、

パスタなどにサラダブッフェがついてくるのを注文。

サラダだけにしておけばよいものを、ライスコロッケが視界に入り

ライスコロッケって今まで殆ど食べたことがないなあ、、、と思ったら

トングでお皿に盛っていました。

かなりのボリューム、サラダとライスコロッケでかなりお腹にたまったところで、

あさりと鶏肉のパスタにしたのですが(あさり大好き)超薄味で、

あなたは塩分控えなさい、と言われたような心持ちにになりました。

と、お腹いっぱいになったところで次に向かったのは長岡天満宮。

京都で天満宮といえば北野天満宮のイメージが強かったのですが、

長岡市にも菅公ゆかりの天神様があるんですね。(って今回初めて知りました)

そうだ、京都に行こう、の説明には以下のように書いてありました。

延喜元年(901)に菅原道真が太宰府に左遷された際に立ち寄り、

名残惜しんだ場所として知られている神社。

現在の本殿は、昭和16年(1941)に平安神宮から移築したもので三間社流造。

境内の東に位置する八条ヶ池は、寛永15年(1638)に八条宮智忠親王によって

築造されたもので、日本の四季折々の花が楽しめる。

中でもキリシマツツジ(市指定の天然記念物)が咲き誇る4月下旬は、

参道や八条ヶ池の一帯が真紅に染まり、名所として名高い。

無罪の罪で大宰府に追いやられた菅原道真が立ち寄った神社なんですね。

以前、大宰府の菅公歴史館で観たジオラマ展示を思い出しました。

(種類によって早咲き遅咲きがあるんでしょうね)

ここは、右近の白梅、左近の紅梅だそうです。

と、まだ咲き始めの梅を見ながら、裏手にある梅園も念のため観に行きました。

蝋梅と枝垂れ梅とあと何種類か梅がありましたがたくさん咲いているのはごくわずか、

殆どは1分咲きか2分咲きくらい、曇天でちょっと寂しげな梅園でした。(^^;

この後は、法然院に行こうと思ったのですが意外と遅い時間になりつつ、で、

そのまま京都市に戻ったのですが、そういえば京都駅から近い東寺に行ったことが

なかった、、ということをふと思い出し、東寺に寄らせてもらいました。

御朱印は九種類あったのですが全部というほど時間に余裕がなかったので、

健康がきになる中年らしく薬師如来をお願いしました。

お寺の方が筆でさらさらっと早くて丁寧に書いてくださいました。

その後、急いでお寺の敷地内に滑り込みセーフ(閉門まで30分)で入れました。

(ホームページ)https://toji.or.jp/

wikiから転記しますと、

東寺は、京都市南区九条町にある真言宗の総本山の寺院。

山号は八幡山。本尊は薬師如来。真言宗の根本道場であり、教王護国寺とも呼ばれる。

寺紋は雲形紋。食堂は洛陽三十三所観音霊場第23番札所。

東寺は、平安京鎮護のための官寺として建立が始められた後、

嵯峨天皇より空海に下賜され、真言密教の根本道場として栄えた。

創建が延暦15(796)年なので(平安京の頃ですもんね)古いお寺です。

この桜が満開でライトアップされている様子をCMで観た記憶ですが、

それを思い浮かべながら実物の桜(の木)を眺めました。

高さ54.8mで日本一の高さの木造建築だそうです。

落雷などで4度焼失、現在の五重塔は徳川家光の寄進による江戸時代前期の塔。

今回、五重塔の中が見学できたので駆け足で中を一周。

空海の絵(400年前は極彩色だったんだろうな)や浮いた柱などを観た後は、

入口に向かって戻るように見学します。

紅葉や桜の時期は夜のライトアップが綺麗なんでしょうね。(これも想像するのみ) 講堂

講堂

密教を教えるための場所ですね。

講堂(向こうに見える建物)

講堂(向こうに見える建物)

中を見学(撮影禁止)しましたが、大日如来、帝釈天、梵天などなど国宝だらけ。

駆け足ですみません、と手を合わせ乍ら中を一周して、

超駆け足です

超駆け足です

梅を眺めたり、

梅と一緒に五重塔を撮影したら前進して、

梅と一緒に五重塔を撮影したら前進して、

もうちょっと近くでも撮影

もうちょっと近くでも撮影

園内に響き渡る閉門のアナウンスが聞こえてきたので、

最後に一枚撮って

最後に一枚撮って

急いで門を出ました。(同じような人が10人くらいいました(^^;)

東寺は京都駅から歩いていける距離なので

次回の京都訪問で晴天の時に改めてゆっくり見学しようと思いました。

(こんな駆け足、仏様にも失礼だろ、私、と反省しております)

この後、ホテルに戻ると、

お掃除完了のカードが置いてありました

お掃除完了のカードが置いてありました

お掃除する、しない、タオルのみ交換、と入口ドアにマグネットを貼っておくと

その内容で対応してくださるのですが、連泊でもタオル交換だけでいいや、という

時には便利です。

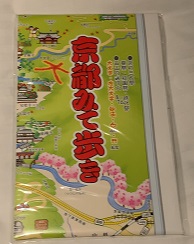

桂離宮で購入した地図

桂離宮で購入した地図

自分の訪れたところに印をつけてみようかと思って購入したのですが、

訪れるたびに印が増えていくと楽しさが増していくはず。(^-^)

と、部屋でちょっと落ち着いた後は、夜の部に繰り出します♪

(つづく)

密教を教えるための場所ですね。

中を見学(撮影禁止)しましたが、大日如来、帝釈天、梵天などなど国宝だらけ。

駆け足ですみません、と手を合わせ乍ら中を一周して、

梅を眺めたり、

園内に響き渡る閉門のアナウンスが聞こえてきたので、

急いで門を出ました。(同じような人が10人くらいいました(^^;)

東寺は京都駅から歩いていける距離なので

次回の京都訪問で晴天の時に改めてゆっくり見学しようと思いました。

(こんな駆け足、仏様にも失礼だろ、私、と反省しております)

この後、ホテルに戻ると、

お掃除する、しない、タオルのみ交換、と入口ドアにマグネットを貼っておくと

その内容で対応してくださるのですが、連泊でもタオル交換だけでいいや、という

時には便利です。

自分の訪れたところに印をつけてみようかと思って購入したのですが、

訪れるたびに印が増えていくと楽しさが増していくはず。(^-^)

と、部屋でちょっと落ち着いた後は、夜の部に繰り出します♪

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2022~アサヒビール大山崎山荘美術館で「みうらじゅんマイ遺品展」編②~ [日本の旅(京都)]

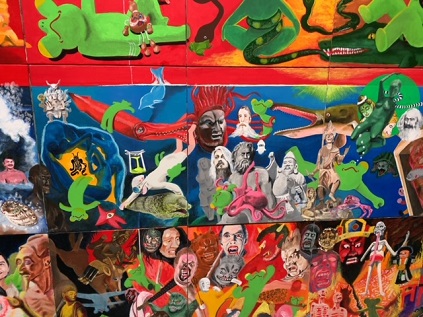

実家でも見かけた全国各地の人形(阿波踊り)や、

これまで観たことの無い(倉庫に入っているんだから観るわけないし)ゆるキャラなど、

入口すぐの時点で変な笑いが止まらない状態で中に進んでいくと、

バッグ&キャップ

バッグ&キャップ

朝青龍(笑)

朝青龍(笑)

こういう不思議な英語、紙袋以外でも見かけることがありますが、

(実家のトイレマットには”Confidential”って書いてある(笑))

昭和の頃から手提げ紙袋(外側ビニール)というとこんな感じの英語が

オシャレを装って配置されているのを懐かしく見ました。

ムカエマ

ムカエマ

私も神社に行ったりするとみんな絵馬に何を書いているか観ることがありますが、

みうらじゅんが観てムカついた内容が書いてある絵馬をムカエマと名付けたそうです。

「それはさすがに神様に失礼だろう!」と思うようなムカつく絵馬として、

飾ってあった中で私が観て特にムカついたのは、

「奴らにもう一回チャンスをやって下さい」でした。上から目線過ぎ。(笑)

まさか大山崎山荘美術館でジャガー様にお会いするとは思いませんでした。(*_*)

ここにもいた阿波踊り、そしてミルマスカラス。

これまで観たことの無い(倉庫に入っているんだから観るわけないし)ゆるキャラなど、

入口すぐの時点で変な笑いが止まらない状態で中に進んでいくと、

こういう不思議な英語、紙袋以外でも見かけることがありますが、

(実家のトイレマットには”Confidential”って書いてある(笑))

昭和の頃から手提げ紙袋(外側ビニール)というとこんな感じの英語が

オシャレを装って配置されているのを懐かしく見ました。

私も神社に行ったりするとみんな絵馬に何を書いているか観ることがありますが、

みうらじゅんが観てムカついた内容が書いてある絵馬をムカエマと名付けたそうです。

「それはさすがに神様に失礼だろう!」と思うようなムカつく絵馬として、

飾ってあった中で私が観て特にムカついたのは、

「奴らにもう一回チャンスをやって下さい」でした。上から目線過ぎ。(笑)

まさか大山崎山荘美術館でジャガー様にお会いするとは思いませんでした。(*_*)

ここにもいた阿波踊り、そしてミルマスカラス。

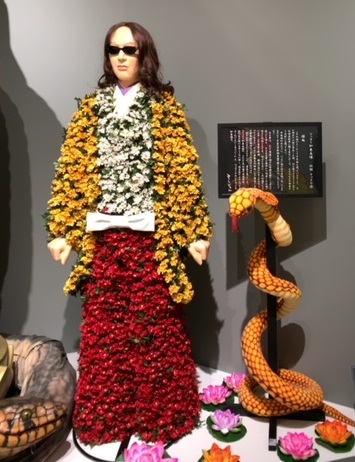

なんともいえない画風で心地よくない(どこか不気味)のに二度見してしまいました。 ド派手な菊人形に

ド派手な菊人形に ツッコミ如来立像

ツッコミ如来立像

鞍馬山にちなんでのキャラなのか分かりませんが、天狗の表情がちょっと間抜けな感じで

変に親近感がわきます。(^^;

と、天狗を観た後は、

と、天狗を観た後は、

冷マ?

冷マ?

近づいてみたら、

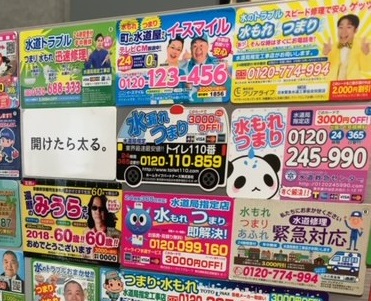

よくポストに入ってる(笑)

よくポストに入ってる(笑)

みうらさん、笑ってる

みうらさん、笑ってる

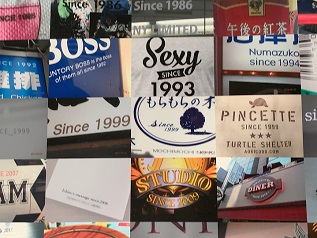

マッチにSince××××って書いてあるマッチ、昔よく見かけました。

レンチキュラーとキャラクターをかけた造語のようですが、

角度を変えると立体的に見える、きれいなお姉さんもありましたが、

収集の仕方がさすがみうらじゅん。

と、満腹状態で展示を観終わった後は、外の庭を少々あるきました。

石清水八幡宮方面

石清水八幡宮方面

その手前には木津川、宇治川、桂川の3つが淀川に合流しています。

こういうところに山荘を建ててこの景色を眺められるなんて贅沢。 地中の宝石箱

地中の宝石箱

安藤忠雄設計といわれたら、ああそうかな、って感じですね。

この建物の一番手前のところにMEGUMIの体にみうらじゅんという作品が

飾ってあるのが外からも見えました。(笑)

と、みうらじゅんを十分満喫してお庭を散策、

隣にあったお寺にも寄ってお参りしたら、もうちょっと寄り道します。

(つづく)

鞍馬山にちなんでのキャラなのか分かりませんが、天狗の表情がちょっと間抜けな感じで

変に親近感がわきます。(^^;

近づいてみたら、

マッチにSince××××って書いてあるマッチ、昔よく見かけました。

レンチキュラーとキャラクターをかけた造語のようですが、

角度を変えると立体的に見える、きれいなお姉さんもありましたが、

収集の仕方がさすがみうらじゅん。

と、満腹状態で展示を観終わった後は、外の庭を少々あるきました。

その手前には木津川、宇治川、桂川の3つが淀川に合流しています。

こういうところに山荘を建ててこの景色を眺められるなんて贅沢。

安藤忠雄設計といわれたら、ああそうかな、って感じですね。

この建物の一番手前のところにMEGUMIの体にみうらじゅんという作品が

飾ってあるのが外からも見えました。(笑)

と、みうらじゅんを十分満喫してお庭を散策、

隣にあったお寺にも寄ってお参りしたら、もうちょっと寄り道します。

(つづく)

タグ:京都

京都旅行記2022~アサヒビール大山崎山荘美術館で「みうらじゅんマイ遺品展」編①~ [日本の旅(京都)]

朝一番に桂離宮で素晴らしい庭園を観た後は、

全く毛色の違うものを観にアサヒビール大山崎山荘庭園に行きました。

トンネルをくぐって向かいます

トンネルをくぐって向かいます

矢印に従って進むと

矢印に従って進むと

全く毛色の違うものを観にアサヒビール大山崎山荘庭園に行きました。

周りにいた人たちの大半が写メしていたので私もつられて写メっていました。

(ホームページ)https://www.asahibeer-oyamazaki.com/

アートアジェンダさんから、この美術館についての説明を転記しますと、

アサヒビール大山崎山荘美術館は、関西の実業家・故 加賀正太郎氏が大正から昭和初期に

かけ建設した「大山崎山荘」を創建当時の姿に修復し、

安藤忠雄氏設計の新棟「地中の宝石箱」などを加え、1996年4月に開館した。

加賀正太郎氏の没後、加賀家の手を離れた大山崎山荘は、平成のはじめには傷みが激しく

荒廃寸前となり、さらに周辺が開発の波にさらされるなかで、貴重な建築物と周囲の自然の

保護保存を求める声が多くあがっていた。

加賀氏は、ニッカウヰスキーの設立にも参画し、アサヒビールの初代社長であった

故 山本爲三郎と同じ財界人として深い親交があったため、

京都府や大山崎町から要請を受けたアサヒビール株式会社は、行政と連携をとりながら、

山荘を復元し美術館として再生することとなった。

アサヒビール大山崎山荘美術館では、貴重な建築物や美しい庭園を後世に遺すとともに、

美術館としての個性を生かした企画展示など、独自の文化発信を行っている。

というわけで、お金持ちの山荘が美術館として再生した場所ですが、そこで観るのは、

なんで、みうらじゅんが?と思ったら、京都のご出身なんですね。

みうらじゅんを初めて知ったのは、

審査員にホンモノの大島渚がいる中で完奏したインパクトの大きさ、

深夜の生放送で爆笑しながら「臥薪嘗胆四面楚歌~♪」とつい歌ってしまった私です。

その後は、仏像マニアのイメージが強かったのですが、

今回の展示、チラシの裏側を観たら、以下のような直筆メッセージがありました。

「”へぇー、みうらじゅんってこんな人だったんだ”と

気持ちを盛ってその品々に思を馳せて頂くようお願いします。

あくまで”プレイ”で構いませんので。」

というフレーズを観て、折角の展示、気持ちを盛って楽しもうと思いました。(^-^)

展示は美術館全体を使っていましたが、

撮影禁止エリア(山本記念展示室、展示室1~4、「地中の宝石箱(地中館)」)と

撮影可能エリア(「夢の箱(山手館)」)に分かれてました。

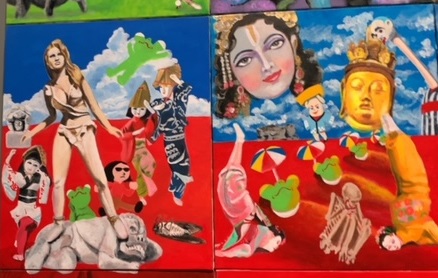

最初は、撮影禁止エリアに進むと、

エロトランプ(主に金髪多めの洋物)、

上下に動かすと金髪お姉さんが着ているものが消えるエロボールペン

(その中にみうらじゅんの顔にアイコラしたボールペンが混じっていて爆笑)、

椰子人形などの工芸品、ひょうたん人形、銅像や雑誌、ポスターなど

いかにもみうらじゅん、と思えるようなサブカルぽい展示が続き、

安藤忠雄が設計した地中館(半地下の細長い展示室)では、

モネの睡蓮やミロの作品が並んでいる先に、MEGUMIのビキニ姿にみうらじゅんの頭が

のっているアイコラフィギュア(巨大)があったり、

なんともいえないみうらじゅんワールド的な展示の数々、

笑いながら私もすっかり飲み込まれておりました。(笑)

続いて、撮影可能な山手館の方に進みます。

実家に阿波踊りや花笠まつりの人形があったことを思い出しましたが、

私くらいの年代より上だとこういう人形って自宅に飾ってあった家が

多かったよなあ、、としみじみ実家和室の光景を思い浮かべました。

観たことがないと思ったら、みうらじゅんがプロデュースした3体でした。

左から「郷土ラブちゃん」、「スパーマン」「たいりょうほうさくクン」。

「郷土ラブちゃん」は、みうらじゅんin東京ドーム郷土愛(LOVE)2004のために

製作されたキャラクターで、狭い日本、生まれ育った郷里だけ愛するんじゃなくて

日本全体を愛していこうというコンセプトで作られたキャラクター。

頭には富士山が乗っているがまた愛らしい。(笑)

「スパーマン」は、週刊SPAの何周年かの規格で依頼されて作ったもので、

電車の中吊り広告が月ごとに入替えられるように考慮したキャラながら

ずっと出版社の倉庫に眠っていたそうです。(笑)

「たいりょうほうさくクン」は、ふるさと祭り東京のオフィシャルキャラクター、

とにかく食いしん坊で、特技は日本全国の踊りが踊れること、らしいです。

希少価値の高いゆるキャラを観て笑いながら更にみうらじゅんワールドに

浸ります!

(つづく)